建築家・水谷元が『Ginza Sony Park』を通して感じた、新しい「銀座の公園」の先に見る、都会的風景

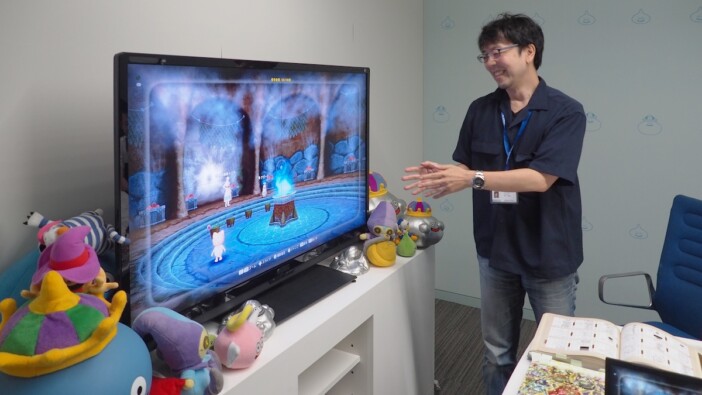

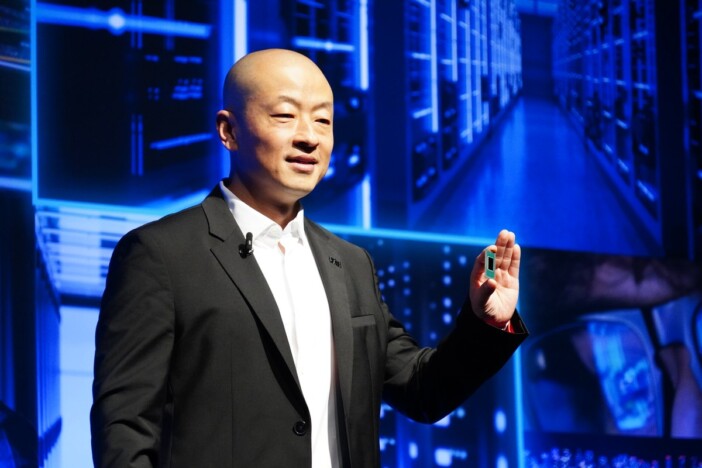

2024年8月の竣工後、グランドオープンに向けた『ART IN THE PARK(工事中)」などを経て、ついに2025年1月26日に『Ginza Sony Park』がグランドオープンした。設計は「Ginza Sony Park Project」で、チームを率いたソニー企業株式会社 代表取締役社長 兼 チーフブランディングオフィサーの永野大輔氏へ直接取材する機会を得ることができたので、お話を交えながらレビューしたい。

プロジェクトメンバーには、建築家の荒木信雄氏(荒木信雄/アーキタイプ)、建築史家の倉方俊輔氏(大阪公立大学教授)等がおり、設計チームとして荒木信雄/アーキタイプが総監修、石本建築事務所が基本設計・実施設計監修・監理監修、追加基本設計・実施設計及び施工は竹中工務店が手掛けている。

日常的に利用したくなるニュートラルな表現と、「都市機能のジャンクション」に相応しい空間体験

外観は普通型枠を用いた粗々しいコンクリートの重厚な印象で、外壁にはグレーに塗装された格子状のステンレスのフレーム「グリッドフレーム」が設けられている。比較的煌びやかな銀座の街の中では、非常にマッシブな建築であるというのが外観の第一印象だ。普通型枠のボリューム、グレーのグリッドフレームで構成された建築は、非常にニュートラルな印象を受ける。2、3、4階のボリュームはまるで、敷地に埋まっていた地盤の塊を宙に浮かせたような印象だ。

かつての戦後のブルータリズムを彷彿とさせるような表現だが、永野大輔氏は、銀座の数寄屋橋交差点に位置し、東京メトロに接続する『Ginza Sony Park』を「都市機能のジャンクション」とも捉えている。鉄道や高速道路などの都市機能を支えるインフラのイメージを踏襲し、公共性が高い場所であることからコンクリートを選択したと説明する。

また、煌びやかな銀座という街はどうしても富裕層の利用に限られてしまうイメージだが、多様性・寛容性こそ都市の魅力であると考え、ストリートカルチャーを受け入られるようなニュートラルな空間を目指したそうだ。

約200もの模型によって検証して導かれた、シームレスに街とつながる「銀座の公園」

1階は建具も壁もない銀座の市街地とシームレスに繋がる開放的なスペースになっており、2階まで吹き抜けた空間には、横幅にゆとりのある階段とスロープが設けられている。1段目から徐々に狭まっていく階段はパースの効いた形状で、この場所が「銀座の公園」として機能するように、グランドオープンした際にはたくさんの人が腰掛けて賑わう風景が想像できる。この階段の検証には200近い模型を作成し、検討を重ねたそうだ。

銀座の高さ制限の半分ほどまでに低く抑えられた5階にあたる屋上空間も開放され、高層から東京の街並みを望むというよりは、数寄屋橋交差点を望めるこの場所は銀座の街との一体感を味わえる空間になっている。日本一地価が高いと言われる銀座の一等地で、このような低層の建築がなぜ実現できたのか。2018年から2021年までオープンしていた以前の『Ginza Sony Park』でリサーチした結果、閉館前のソニービルよりも多くの来場者数を得られたそうだ。たくさんのコンテンツを詰め込んだ高層の施設を建設するよりも、街にオープンな施設の方がたくさんの人に立ち寄ってもらえるということを確信したと永野大輔氏は話す。まさに公園のように、来場者が思い思いの過ごせるような「余白」のある空間を大切にしたということだった。

厳格なグリッドで構成されたグリッドフレーム

外壁に設置された厳格なグリッドフレームは、広告や街に向けたオープンなアートなど、フレキシブルに対応できるシステムであることがわかる。グランドオープンまでは、オライリー社のコンピュータプログラミング書籍の表紙にインスピレーションを受けた、絶滅危惧種である「ガラパゴスオカイグアナ」など、6種のイラストと解説が掲げられていた(Ginza Sony Parkウェブサイトより)。このグリッドフレームは、広告幕を掲示するだけでなく、設備配管や配線を設けることも考えられているそうで、建設現場の足場に近いモデュールで構成されているそうだ。グリッドフレームは建築に拡張性をもたらす機能を持っている。

都市の地盤が隆起したようなマッシブな打放しコンクリートの躯体と軽やかなグリッドフレーム

グリッドフレームは都市の地盤が隆起したようなマッシブなコンクリート打放しの外観に軽やかな印象を与え、同時に銀座に立ち並ぶ建築や街区構成に呼応するように設けられたレイヤーを意図して設計された印象を受ける。最初に外観を見た時は、隣接するイタリアの建築家レンゾ・ピアノが設計した「エルメス銀座店」の45cm角の特注のガラスブロックに合わせているのかと思ったが、コンクリートの型枠の標準規格である短手方向91cmの目地とグリッドフレームのグリッドがずれていることに気付いた。

独立した寸法で構成されたグリッドフレームは、都市の風景の多様さに対応するだろう。現在は「グリッドフレーム」と命名されているが、検討段階ではコンクリートのボリュームを覆う「エアリーファサード」と呼ばれていたそうだ。公園や街路樹の樹々の枝葉、そこか落ちる影や木漏れ日は、建築や敷地の境界線を曖昧にする。筆者の父であり、建築家・都市計画家の故・水谷頴介も真新しく生まれた都市の風景や建築と街との関係性において植栽計画の重要性をそのように説いていたが、建築の躯体とは独立した軽快なフレームを設ける手法は、槇文彦などの設計などでもよく見られる手法で、建築に独立したフレームを設けることで街路と建築を緩やかに繋げる手段である。

コンテンツを限定しない寛容なオープンスペースと余韻を生み出す空間構成

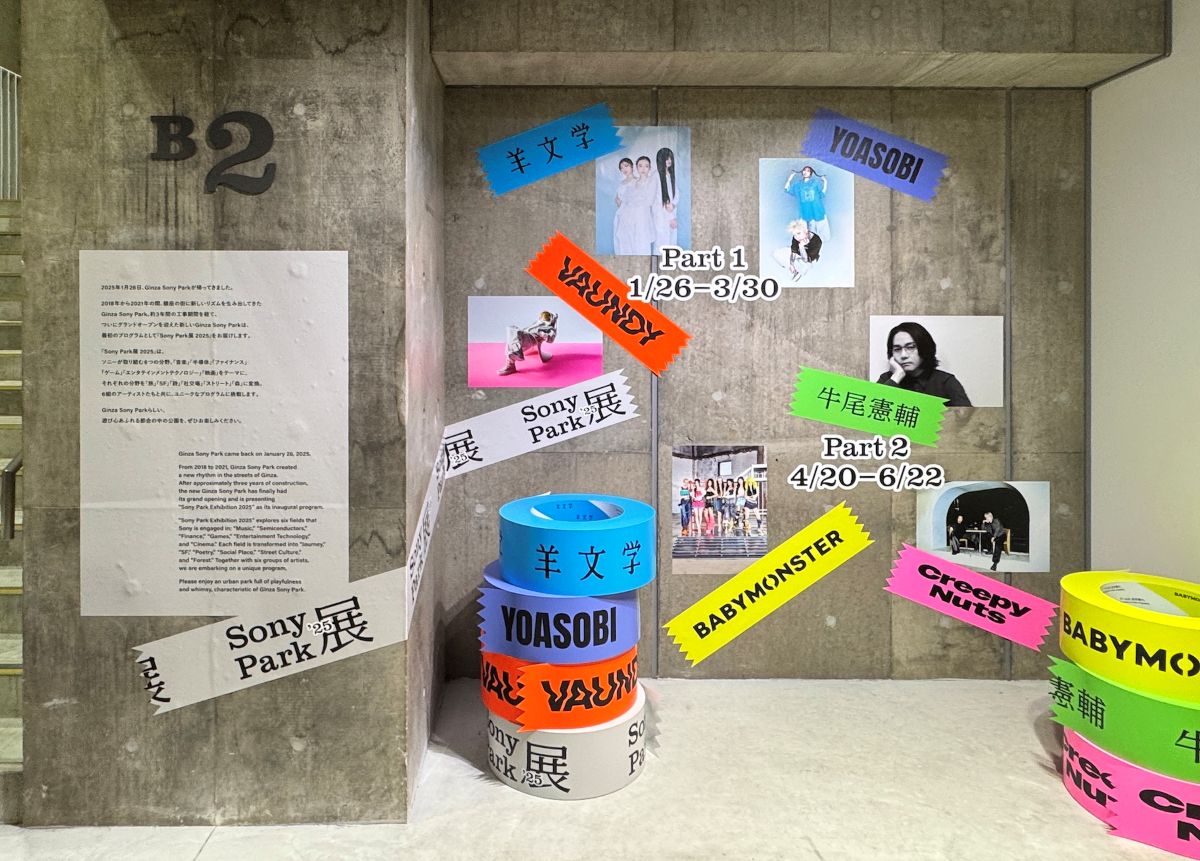

2025年1月26日から3月30日まで開催されている『Sony Park展 2025』は地下2階と3、4階、3月17日まで開催されている『Meet AFEELA』は5階の屋上が使用されているが、永野大輔氏は展示を楽しみながら階段を下り、施設を出るまでの余韻を楽しんでもらいたいと話す。天井の解放された外部階段から、2階から1階までのスロープ、大階段に至るまで、都市への開放度が徐々に増していく空間体験が味わえる。映画館や劇場などの観劇の後に余韻なく突然切り離される明確な「ハレ」と「ケ」ではなく、その間にある時間が、都市生活を豊かにしてくれるだろう。コンテンツを限定しない各フロアは期間を設けた貸し出しのスペースとなっており、稼働は6割としながら後の4割は来場者に解放したオープンなスペースになるとのことだった。日常的に利用できる『Ginza Sony Park』の中に、市民の暮らしの一部となるような風景が生み出されることに期待したい。

建築家の故・槇文彦はジョルジュ・スーラの『グランド・ジャット島の日曜日の午後』を引用しながら、公園や街路においては、物理的に集団でそこに存在はしているが、それぞれが思い思いに過ごす市民の活動の風景の心地よさ。人の迷惑になるような行為さえしなければ、それぞれが尊重される都市的な風景。見ず知らずの人々と空間を共有し、しかし、自分も確実にこの場に属している一人の市民として承認されている状態、孤立ではない「孤独の保証」の都会的な心地良さを説いた。

旧・ソニービルからソニーの文化を繋ぐ、東京の新しい地層

地下2階のエントランスからは、芦原義信の設計による旧・ソニービルのタイルやコンクリートの躯体や仕上の痕跡を見ることができる。ソニーがこの場所で築いてきた文化を次の時代に継承する意思や1964年のオリンピックから大規模に市街地整備が進められた東京の地層を感じることができる。各所で再開発の進む東京都内も地方と例外なく、民間資金を活用した公共事業が増えて、身分や立場に関係なく利用できる寛容な公共空間が徐々に少なくなっている印象を受ける。そんな中で100パーセント民間の資金で開発・運営される『Ginza Sony Park』がどのような役割を今後担っていくのか楽しみである。