“コミュニケーション禁止”の官製メタバース『ぷらっとば~す』に感じた3つの課題

内閣府の狙いは「仮想空間を活用した孤独対策のセーフティネット」か

課題について話すまえに、そもそも『ぷらっとば~す』が何のために作られたのか、内閣府の狙いについて整理しよう。

実は昨年2023年の国会で「孤独・孤立対策推進法」が成立し、「孤独・孤立に悩む人を誰ひとり取り残さない社会」「相互に支え合い、人と人との『つながり』が生まれる社会」を目指して総合的な施策を推進することが決定した。

(※出典:孤独・孤立対策推進法|内閣官房ホームページ - https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/suisinhou/suisinhou.html)

これにより2024年4月に内閣総理大臣を本部長とした「孤独・孤立対策推進本部」が内閣府に設置され、毎年5月が「孤独・孤立対策強化月間」に定められた。

『ぷらっとば~す』は今年の強化月間である2024年5月中のみ提供している特設メタバースだ。内閣府の告知には「『ぷらっとば~す』では、孤独・孤立の問題を抱える当事者だけでなく、当事者の周りの方やNPO等の団体を含め、誰もが気軽にぷらっと立ち寄ることができ、孤独・孤立の問題について理解を深めていただくためのさまざまなイベントやセミナー等を実施します」とある。

(※出典:5月は「孤独・孤立対策強化月間」です! - 内閣府 - https://www.cao.go.jp/press/new_wave/20240501.html)

つまり公式サイトの「誰もがゆる~くつながれる場所」という説明だけみると、一見「万人に向けたサービス」に見えてしまうが、どうやらそうではないようだ。ある程度深刻な問題に関わる「誰も」が、アバター同士で敢えて会話をせずに空間を共有することで孤独感を軽減したり、アバターを利用することで気軽に「お悩み相談」に誘導するような、「仮想空間を活用としたセーフティネット」のようなコンセプトを目指したのではないかと考えられる。そして、その発想自体は悪くないだろう。

その前提に立てば、安全を最優先して「ユーザー同士のコミュニケーション」を一切禁止したことも理解できなくはない。

「ぷらっとば~す」に感じた3つの課題

それでは『ぷらっとば〜す』の何が課題だったのか。筆者は以下の3つがポイントだと感じた。

①システム的な課題:できるコミュニケーションを「封じられる」ストレス

第一に、システム的には実装されておりボタンを押せばいつでもできるチャットなどの機能を、「あえてユーザーが自ら封じること」を強制されるのは大きなストレス体験だ。もし始めから「お悩み相談」以外の場所ではテキスト/音声チャットができない仕様であったならば、「そういうもの」だと受け入れられたかもしれない。

なぜそうしなかったか。実は『ぷらっとば~す』は既存のバーチャルオフィスサービス『Gather』をベースにしており、そのシステムをカスタマイズせずにほぼそのまま導入してしまったことが原因と考えられる。結果的に、独自のルールを人力で強制するなどの矛盾が生じてしまった。おそらく開発期間や予算の制約によるものだろうか。

(※出典:Gather | リモートワークのためのバーチャルオフィス - https://ja.gather.town/)

②コンテンツ不足の課題:お悩み相談は常設して欲しかった

第二に、「ユーザー同士のコミュニケーションが禁止」なのであれば、それに代わるコンテンツや施策が必要だと感じた。たとえば、お悩み相談が5日間の期間限定ではなく常時開設されていれば「プロの相談員に気軽に相談できるメタバース」として、より有用な形にできたのではないだろうか。

③コンセプト表現の課題:「コミュニケーション禁止のメタバース」という矛盾

第三に、筆者としては実はこれが最も本質的な課題だと思うのだが、やはり「メタバース」と言われると、一般的には「ユーザー同士の自由なコミュニケーション」が前提のサービスを強く想起してしまう。

前段でお伝えしたような『ぷらっとば〜す』独自のコンセプトをうまく伝えられていなかったことが、期待値とのギャップを産んだ理由ではないだろうか。この点は、あらかじめしっかりと説明してくれていれば混乱は少なかったのではないかと感じる。

「メタバース」は今まさに進化の最中にある概念であり、現時点で定まった定義のある言葉ではない。拙著『メタバース進化論(技術評論社)』では「そこで人生を送れる仮想空間」を想定し、自由にコミュニケーションや創作活動ができる「創造性」、お金を稼いで生きていける「経済性」、VRにより現実を代替できるような体験ができる「没入性」など、7つの要件を満たしたオンラインの3次元仮想空間として定義している。

メタバースとは何か? SF文脈とバーチャルリアリティ学から読み解く「メタバースの定義」

先日掲載したインタビューが反響を呼んだ、メタバース原住民にしてメタバース文化エバンジェリストの「バーチャル美少女ねむ」。今回は彼…

これらを満たした代表的なメタバースとして挙げられるのが、アバターの姿でコミュニケーションできる『VRChat』などの「ソーシャルVR」だ。

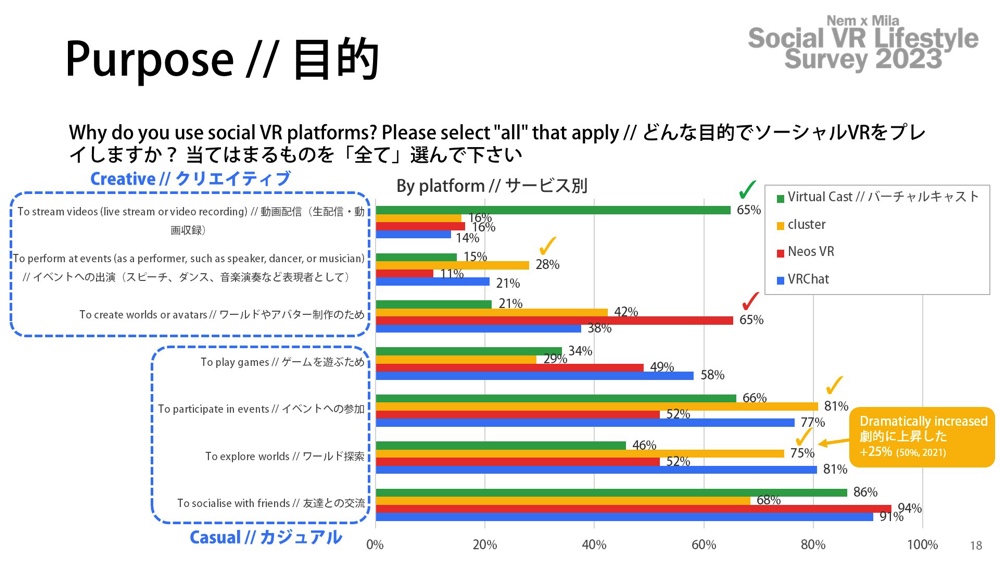

筆者がスイスの人類学者リュドミラ・ブレディキナと共同で実施した『ソーシャルVRライフスタイル調査2023』では、ユーザー約2,000名に「ソーシャルVRの利用目的」を聞いたところ、サービスの種類に関わらず、少なくとも過半数、多ければ9割以上のユーザーが「友達との交流」や「イベントへの参加」と回答しており、コミュニケーションはソーシャルVRの利用目的の最たるものであると言える。

(※出典:ソーシャルVRライフスタイル調査2023 (Nem x Mila) https://note.com/nemchan_nel/n/n167e77d78711)

コンセプト自体は悪くなかった 仮想空間による孤独対策の可能性

ソーシャルVRでは音声対話が使われることが多いが、実は今回の『ぷらっとば~す』のように、あえてあまり会話をせずに(全くしない訳ではないが)空間をゆるく共有するような利用の仕方も一般的になってきている。

たとえば、「作業部屋」と称して個別に作業に打ち込む者同士が同じ空間に集まったり、「VR睡眠」と言って修学旅行感覚で同じ空間に集まって雑魚寝したりする。

また医師のユーザー達により、『VRChat』内でメンタルヘルスなど様々な医療関係の相談に乗る「VR医療相談集会」といった試みもおこなわれている。アバターで適度に匿名化された状態で、なおかつお互いの存在感を得ることができるため、相談するハードルを下げる効果が期待できるそうだ。

このように、ソーシャルVRの場合は相手の存在感をリアルに得ることができるため、アバター同士で空間を共有することによる孤独感の軽減効果はたしかにあると考えられる。

一方で、こうした「ソーシャルVR」の利用にはVRゴーグルやゲーミングPCなど高価な機材が必要となることがボトルネックとなるだろう。

そういう意味では、今回の『ぷらっとば~す』が、ブラウザからアクセスが可能かつアカウント登録も必要ないということで、気軽に入れることは大きな利点だ。ブラウザ越しで得られる存在感には限界があるとはいえ、課題が解決すれば一定のユーザーにとって有効な解決策になる可能性はあるだろう。

アバターの可能性を感じる一人のVR住人として、国による仮想空間を積極的に利用した取り組みは、今後も試行錯誤しながら前向きに進めてほしいと考えている。

■関連リンク

『ぷらっとば〜す』公式WEBサイト

メタバースでのハラスメントに関する実態が明らかに 世界初の大規模調査レポート「メタバースでのハラスメント」公開

スイスの人類学者「ミラ(リュドミラ・ブレディキナ)」とメタバース文化エバンジェリスト「バーチャル美少女ねむ」は11月8日、「メタ…