ゲームの元ネタを巡る旅 第4回

“ステルスゲーム”発明の源流となったのは? 「メタルギア」シリーズに影響を与えた作品群

多種多様な販売形態の登場により、構造や文脈が複雑化し、より多くのユーザーを楽しませるようになってきたデジタルゲーム。本連載では、そんなゲームの下地になった作品・伝承・神話・出来事などを追いかけ、多角的な視点からゲームを掘り下げようという企画だ。

企画の性質上、ゲームのストーリーや設定に関するネタバレが登場する可能性があるので、その点はご了承願いたい。

第4回は「メタルギア」シリーズに影響を与えた作品群を取り上げる。

『メタルギアソリッド』とは何か? ステルスゲームの祖にして、ビデオゲームと映画文化をブリッジさせたミリタリーSF

「メタルギア」シリーズとは、小島秀夫というゲームクリエイターが1987年に発売した『メタルギア』に端を発するステルスゲームだ。

初代『メタルギア』はゲーム機の性能が追い付かず、満足に遊べるアクションゲームが作れなかったことから、逆に敵から隠れて奥地に潜入するという「ステルスゲーム」という概念を思いついた……というのは有名な逸話だが、何も「メタルギア」シリーズの魅力はゲーム部分だけではない。

「メタルギア」シリーズは、それまでのゲーム業界では有り得なかった重厚長大なカットシーンによるドラマパートが特徴で、そこで同氏は自身が敬愛する映画からセリフやカットやプロットを拝借しつつ、実在の史実(特に冷戦期から現代戦)を絡めていくことにより、ゲームファンのみならず、あらゆる業界の著名人からも愛されて続けている作品だ。

ほぼすべての作品が、敵地にスネークという兵士がひとりで潜入し、秘密裏に新型兵器「メタルギア」を破壊する……という導入で始まる本作だが、実際にどんな作品が源流にあるのか。同氏は非常に数多くの映画や小説のファンであることを公言し、オマージュやパロディとして自作に取り込んできたので、すべてを拾っていくことは難しいが、今回は大きく「冒険小説/戦争ドラマ」と「サイエンス・フィクション」に分けて考えてみよう。

ブリーフィングの末に孤独な男が困難に立ち向かう……冒険小説や戦争ドラマの影響

「メタルギア」シリーズでは『メタルギアソリッド4 ガンズ・オブ・ザ・パトリオット』や『メタルギアソリッドV ザ・ファントム・ペイン』などを除くと、直接的な戦争シーンはあまり描かれない傾向にある。タクティカル・エスピオナージ・アクションというオリジナルのジャンル名にもある通り、潜入や諜報活動がゲームの大部分を占める。

つまり、一般的なFPSや戦争映画で想像されるような、兵器を用いた局地戦よりも、隠密による作戦行動を楽しむものだ。

これらのプロットは、第二次世界大戦のヨーロッパ戦線を描いた作品によく登場する。代表作は、映画化もされたジャック・ヒギンズの小説『鷲は舞い降りた』だ。ヒトラーの思いつきでチャーチルを暗殺せねばならなくなったドイツ軍が、市街地でスパイ活動を行うというストーリーである。

その他にも『荒鷲の要塞』や『特攻大作戦』など、同じくヨーロッパ戦線を描いた戦争ドラマは多くあり、これらも引用元と考えられてよいだろう。ただ、そのなかでも初代PlayStationの『メタルギアソリッド』は、明確にいくつかのシーンがフレデリック・フォーサイスの小説『神の拳』から取られており、戦争ドラマをゲーム化するうえで戦争ドラマをモチーフにするという生真面目さを感じる(もともと愛読していたジャンルだったと思われるが)。

しかし、先駆者に当たって作品を作るのは正直当然の話ではある。ここで、冒険小説という軸も考えていきたい。

小島が帯文を書いている古典的冒険小説に、ギャビン・ライアルの『深夜プラス1』という作品がある。1965年にイギリスで出版された作品で、現在もハヤカワ文庫で容易に入手できる一冊だ。

本作のストーリーはこうだ。第二次大戦下にフランスでエージェント活動をしていたキャントンという男が、戦後もフランスに残って富豪相手に非合法な仕事をこなしていたのだが、昔馴染みから実業家をリヒテンシュタインまで届けてほしいと頼まれる。かくしてキャントンは、凄腕のガンマンとともに、警察や刺客から追われる実業家と命懸けのドライブをすることとなる――。

一読してみると、本作は「メタルギア」シリーズの形成にかなり影響を与えているのでは、と考えることができる。軍を辞めながらも、その頃に取った杵柄で暮らしているひとりの男が、旧友から任務を受け、長いブリーフィングの果てに危険な旅に出る――オープニングから政治情勢や自分たちを取り巻く問題について長々と語りが入るところは『メタルギア』が他のゲームに先んじて始めた演出だが、冒険小説の世界ではよく見る手法なのだ。

科学的考察に基づく大ネタ……サイエンス・フィクションの影響

もうひとつ、小島が幼少期から触れていたジャンルに「SF」がある。もともとは作家になりたかったと公言しているほど読書が好きで、そのなかでもミステリーとSFには並々ならぬ情熱があったようだが、実際はどのあたりが『メタルギア』につながっているのだろうか。

その答えはわかりやすく、彼がファンだと公言しているマイケル・クライトンが真っ先に挙がるだろう。「ジュラシック・パーク」や「ER救急救命室」の原作者であり、SF界の巨匠中の巨匠である。

特にマイケル・クライトンの「アンドロメダ病原体」は、宇宙から飛来した細菌が猛威を振るい、その感染を止めるために専門家が集められるという話なのだが、このあたりの医学系のネタは、実は『メタルギア』シリーズの設定に多く盛り込まれている。

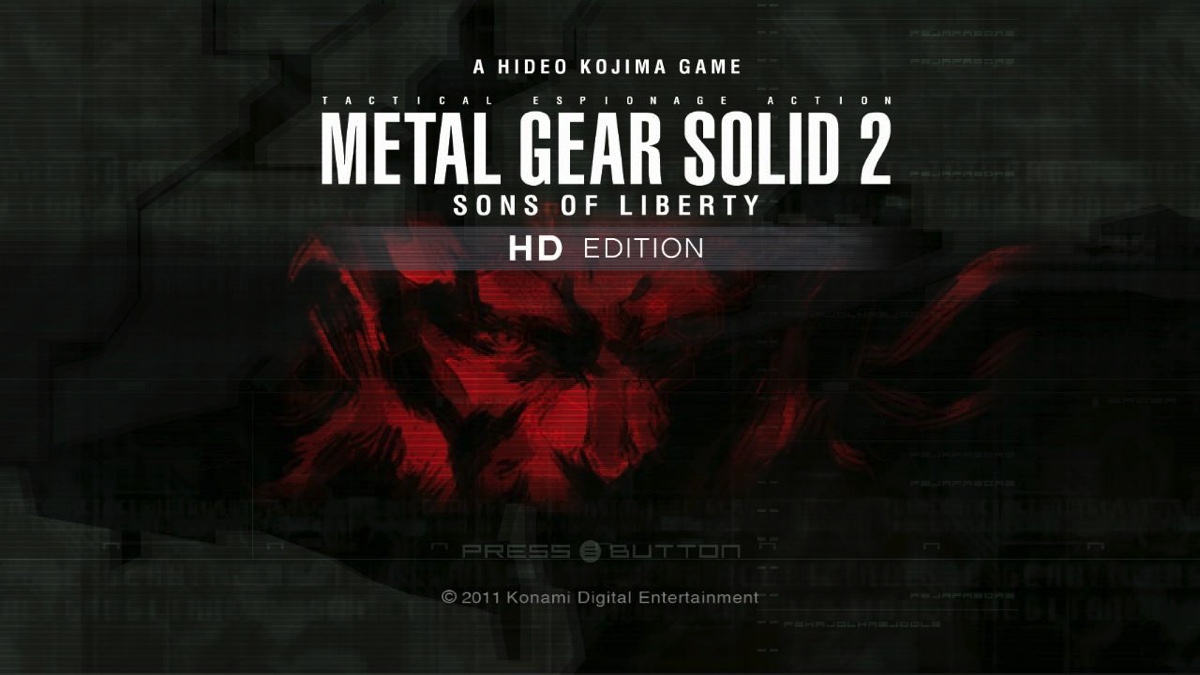

『メタルギアソリッド』のFOXDIEや、『メタルギアソリッド2 サンズ・オブ・リバティ』のナノマシンなど、ミクロな世界への視点はシリーズにおいて重要だ。「メタルギア」シリーズは、のちに伊藤計劃の小説『虐殺器官』などに影響を与え、フォロワーとなるミリタリーSFが生まれていったし、そもそも「メタルギア」という作中のラスボス自体も、「自律して動く核発射兵器が配備されていたら、東西の緊張はどうなっていたか?」という思考実験からスタートしているので、れっきとしたミリタリーSFなのだが、小島自身は割とオーソドックスなSFを好んでいたようである。

当然ながら、同氏が「007」や「ダイ・ハード」という誰もが知る名作映画を真剣に愛しており、そのまま引用していることも忘れてはいけないが、こと「メタルギア」シリーズに関しては、冒険小説と戦争ドラマとバイオSFをミックスさせ、ステルスゲームという発明でコーティングしたと考えても差し支えないだろう。時代が下るに連れて、多くのジャンルを取り込みながら成長していった本シリーズだが、その大元には、危険な任務に挑む一匹狼への憧憬が潜んでいるのだ。

※本記事を作成するにあたって「メタルギア」シリーズに詳しいAzrail氏(https://twitter.com/S_the_Azrail)にご協力をいただきました。御礼申し上げます。

©Konami Digital Entertainment

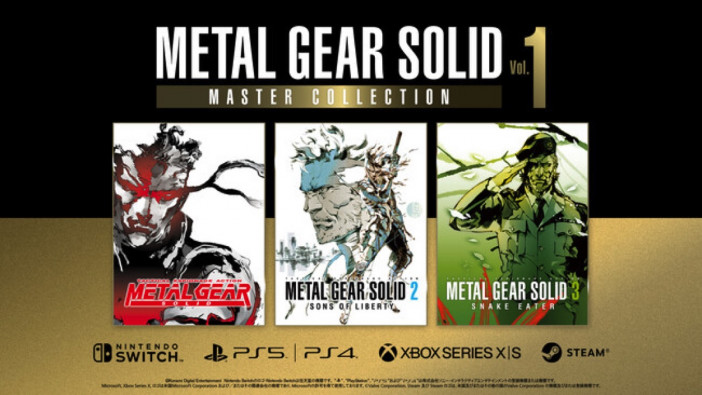

MGS『マスターコレクション Vol.1』は“決意”を感じる「保存版」だーー“あの”セーブ読み取り設定からマスターブックまで徹底レビュー

『メタルギア ソリッド: マスターコレクション Vol.1』は、2023年10月24日にニンテンドースイッチ/PS5/PS4/X…