空間演出ユニットhuez「3.5次元のライブ演出」第七回(後編)

「緑はNG」「白の出し方が難しい」……huezに聞く、“バーチャルファッションショー”の難しさ

テクノロジーの進化に伴い発展するライブ演出。この潮流のなかで特異な存在感を示すのが、「フレームの変更」をコンセプトに掲げる空間演出ユニット・huez(ヒューズ)だ。ライブ演出における“ヴィジュアル”と “光”の専門家が集まるユニットで、アーティストの物語に寄り添った演出を得意とする。

本連載「3.5次元のライブ演出」ではhuezのメンバーを迎え、先端技術のその先にあるライブ体験の本質的なキー概念について、具体的な演出事例を交えながら解き明かしていく。第7回の後編となる今回は、本年上半期の取り組みとしても特徴的なkillremoteのファッションショーについて語ってもらった。

ーーkillremoteのファッションショーを演出するに至った経緯をお聞かせください。

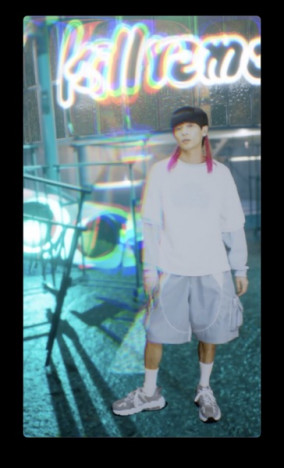

ayafuji:もともと知り合いだった、killremoteのデザイナー・どくきのこぴんくさんから「なにか新しい取り組みをしたい」とお話を頂いて、「ファッションブランドが開くコレクションのコンセプトにXRを絡められないか」と相談が来たんです。そこから試しにプロトタイプを作ってみたところから企画が始まりました。XRライブの手法として、Unreal Engine上で背景の動きと人物の動きを合わせていく、というのがありますが、それをファッションの発表会に応用させた取り組みです。僕の中では“バーチャルファッションショー”をイメージしています。

killremote 2022 Spring collection「レミング」 メインビジュアル XR

huezのayafuji ( @_ayafuji_ )がコレクションのメインビジュアルのディレクター・背景美術制作を担当いたしました。#killremote pic.twitter.com/6LyI4fDhyt

— huez(ヒューズ) (@huez_official) March 4, 2022

ーー使われたコアテクノロジーについて教えてください。

ayafuji:コアテクノロジーは2つあり、1つは「人をバーチャル空間に入れる仕組み」です。これに関しては、普段XRライブでお世話になっているJoe OharaくんにXRエンジニアとして入ってもらっていたので、僕はあまりテクニカルの部分には関与していない状況です。

この動画を見せると初見の人には必ず「どこでロケしたんですか?」と言われるんですが……実はバーチャル空間を作って演出していて、これが「カメラと一緒に人が動いて地面に立っている」ように見える技術なんです。

2つ目は、クロマキーの見栄えです。人を描画している板に照明をきれいに乗せて、馴染んでいるように見せる、というのが普段のXRライブで僕らがやっていることなのですが、今回の主役は”服”なので、シルエットや色味をどれだけ美しく出せるかがキモでした。それを実現するために、クロマキーの見栄えにかなりこだわったんです。今までの知見を生かして、とにかく、どうしたらきれいになるかを考え抜きました。

ーーアーティストのライブだと見過ごされてしまうような演出でも、ファッションショーの場合は観客がじっくりと見るようなイメージですよね。

ayafuji:はい。なので相当プレッシャーを感じました。見る人はもちろんですが、デザイナーがOKを出せるクオリティになっているのかが一番大事なポイントなので、そこに対して、「背景と一緒に人物が動くという驚き」+「クロマキーのきれいさ」を提案したわけです。

自分たちがデザインして作ったアイテムがちゃんときれいに写るのかは、デザイナーや制作陣が最も気にするところなので、たとえばスキントーンも「撮って出し」ではなく、ちゃんときれいに出るようにカメラのセッティングやクロマキーの抜き方など、僕自身も工夫しましたし、デザイナーとかなり話し合った部分ですね。

ーー「色味を出す」というのはシンプルながら難しそうですね。

ayafuji:そうなんです。映像で正しい色を出すのは難しくて、さらに技術的にグリーンバックを使うことが避けられないため、ここも苦労しました。「緑はNGです」と言うのは心苦しかったです。僕らの技術的な限界でデザイナーのクリエイティブが制限されてはいけないと思っているので、最終的にはグリーンバックの使用を認めてもらうよう、協力してもらいました。かなり挑戦した部分でいうと、「白」ですね。白はグリーンバックの反射が乗っかって、全体的に緑っぽくなるんです。それが出ないようにひたすら調整を繰り返し、緑っぽくならないように工夫を凝らしました。現場の照明も服が映えるように、Moment Tokyoさんにかなり調整してもらいましたね。

ーーワールドの設計はどのように進められたのでしょうか。

ayafuji:もともとUnreal Engine特有の反射や透過、スモークなどを使うのは、XRライブではないので、ちょっと違うんじゃないかと初期のころから話していました。そんななか、「ちょっとローポリで解像度のあまり高くない、ちょっと昔のゲームのようなルックにしてほしい」と言われたんです。それを受けて、街の雰囲気などは「どこかのようでいて、そうじゃない」ということを意識しました。リアルっぽいけど、あくまで空想の世界という“狭間感”を出したんです。コンシューマのゲーム機でいうと、ドリームキャストのころのようなローポリ感で、PS2以上・PS3以下、というような幅感をイメージしています。

オブジェクトの一つひとつもなめらかに仕切らず、置いてある物もリアルさが出過ぎないように意識していました。今回のコレクション自体が、色味がポップでまさにSS(春夏)のような爽やかな感じでしたので、そのようなものとは対照的に映らせるため、若干の違和感というか服が浮いて見えるようなイメージで作りました。人物の方はきれいにし、ワールドの方はUnreal Engineのようなきれいさにならないよう調整したんです。

ただ、地面に関しては人の“接地感”と関わってくる部分で、常に画面の半分くらいを占めているため、きれいに作りました。要は、普段のXRライブとはかなり逆のことをやっていると思っています。

ーー接地感という言葉も、このインタビューじゃないと聞けない言葉ですね。

ayafuji:そうですよね(笑)。普段は接地感がないと、引きの絵で見せられないんです。人が地面の上に立っている感じが出せなければ、全身を映すのが難しくなってしまい、コーディネートを全部見せれずに部分的になってしまうんですよ。アーティストライブであれば、カメラワークでリズムを作っていき、目立たないようにもできるんですが、ファッションショーだと人物の存在感をいかに出すかが鍵になるので、接地感はかなり苦労している点です。

ーーワールドの制作でこだわった部分として「2000年代の指示標識」というキーワードを拝見しました。これはどういう意味ですか。

ayafuji:2000年代頃のインターネット黎明期の雰囲気を現代の視点で再解釈し、現代に置き直した感じです。指示標識って「止まれ」とか「進め」とかを表すわけですが、ミレニアムを迎えたころって、個々人のこれからの行く末という意味で、標識のような予め示されているはずのものたちが、ぐちゃぐちゃになっているような状況だったと自分では思っていて、端的にワールドの美術としてそれを表現するのに標識がシンボリックだったので、モチーフに使いました。あとは建物の年代感もバラバラにしました。雰囲気自体はドリームキャストみたいなルックがある一方、随所にモダンさを加えることで、不思議な世界観にしたかったんです。