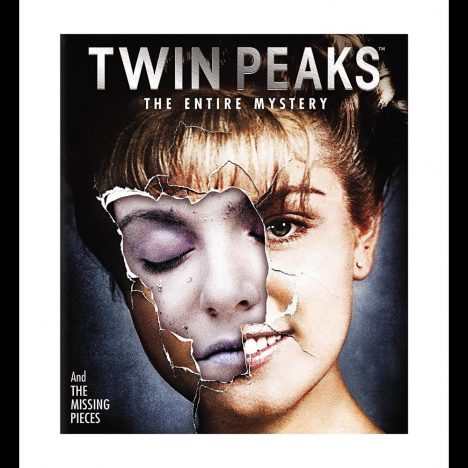

追悼デヴィッド・リンチ 『ブルーベルベット』『ツイン・ピークス』などでの功績を振り返る

ドラマシリーズ『ツイン・ピークス』において、FBI特別捜査官デイル・クーパー(カイル・マクラクラン)が、無意識を利用したチベット僧侶の瞑想法を捜査に活用していたように、リンチ氏自身もまた、ニューエイジ・ムーブメントとして広かったものの一つ「超越瞑想(トランセンデンタル・メディテーション)」をおこなうことで、創作のアイデアを汲み上げていたことを明かしていた。

超越瞑想は、自分個人のみの世界に没入するのでなく、多くの人々の持つ「集合的無意識」に接続するというもので、リンチ氏はその無意識的領域に潜って普遍的なアイデアを見つけ出すことで、人々の根源的な感覚に作用する表現を生み出していたと想像できる。それをリンチ氏は、「大きな魚をつかまえる」という言葉を用いて表現している。「赤い部屋」のアイデアは、その代表的なものだったのではないか。超越瞑想の効用に科学的根拠があるかどうかは分からないが、より根源的な芸術の源へと迫ろうとする意識がそこにあったことは紛れもないことだ。それは、ギリシア哲学、美学における「イデア論」をも連想させる。

『ロスト・ハイウェイ』(1997年)は、フィルムノワールの趣味にさらに没頭した作品だ。死んだはずの女性と瓜二つの女性(パトリシア・アークエットの二役)が登場するプロットは、『めまい』(1958年)のそれをオマージュするものとなっている。それだけでなく、妻の殺害容疑を題材とした展開は、「O・J・シンプソン事件」から着想を得たものであり、キャスト陣にも事件を連想させる人物を一部配した。

続く『サンセット大通り』(1950年)をベースとした『マルホランド・ドライブ』(2001年)は、そんなカリフォルニアの悪夢を俳優の目線から描いた傑作である。さらにその後の『インランド・エンパイア』(2006年)もまた、一人の俳優の悲劇を深掘りしていったものだ。ここにはやはり、『めまい』の表現した“二重性”のミステリー、『サンセット大通り』が描いた“ハリウッドの亡霊”という魅力的なモチーフが繰り返し描かれている。

これらにあわせ、『ブルーベルベット』や『ツイン・ピークス』などにも共通しているのは、“女性の犠牲”という題材である。身勝手な男性の欲望に振り回されて失意の底に落ちていく女性たちの姿をも描いてきたリンチ監督は、『インランド・エンパイア』のエンディングにおいて、『ツイン・ピークス ローラ・パーマー最期の7日間』や『ブルーベルベット』のラストシーン同様、女性の魂の解放を描いている。これらの描写は、まさにいま大きな問題として、世間で取り沙汰されるようになった事柄をすくい取るようなテーマを持っていたことが理解できるだろう。

最後の大作となった、『ツイン・ピークス The Return』は、ドラマシリーズで「25年後に会いましょう」といった、ローラ・パーマーの言葉通りに蘇った、奇跡のシーズン3だ。ここでも、やはり同様のテーマが継続されている。驚かされるのは、そこで核兵器の使用に対する怒りの表現があるところだ。“悪の源泉”たる存在が、そこで生まれているように、あらゆる悲劇が起こる原因には、強力な力を背景とした、人間の支配欲の存在があることが、ここで指し示されているのだ。

夢や無意識を大きなテーマとしながらも、現在のみならず、未来にも機能することになるかもしれない、社会への確かな目や、業界の問題への意識を絶えず持っていたのが、デヴィッド・リンチという監督なのである。

映画界に君臨した、最大のアーティストであり、さまざまな分野にクリエイティブな才能を発揮した、デヴィッド・リンチ氏。そのさまざまな仕事は、われわれを魅了し、ときに不安にさせ、芸術への深く熱い思いを感じさせてくれるものだ。そして、創造の限界を飛び越え、より自由な発想や表現が可能であること、より根源的な意識でものごとを見ることを促してくれる。彼の作品には、われわれの求めているさまざまな“答え”が、すでに用意されている。

だからこそ、リンチ作品の与えたインパクトは、クリエイターたちにとって巨大なものである。さまざまな映画やドラマ、アートの分野にインスピレーションを与えたことはもちろん、その影響は、小説家の村上春樹、ミュージシャンの細野晴臣、またはゲーム作品『Alan Wake』や『Immortality』など、縦横無尽。このような広い分野での受容は、彼が深層部分に到達して、創造の根源へと迫る作品をつくりあげたことの証左なのではないのか。

人間の一生は短い。しかし、優れたクリエイターが遺した作品はマスターピースとして多くの人々に影響を与え、長い年月を越えて存在し続ける。そしてそんな作品と繋がっているだろう、人々の深層意識の奥底には、いまもデヴィッド・リンチも深く潜った海が果てしなく広がっている。ともすれば、そこでわれわれはデヴィッド・リンチにまた出会うことができるのかもしれない。