『化け猫あんずちゃん』が生み出された意義を考える 2024年の日本アニメ映画の最重要作に

2024年の夏はアニメーション映画が続々公開され、何を観るか迷うアニメファン、映画ファンも少なくないはず。そんな充実したラインナップのなかで、『化け猫あんずちゃん』は、いわゆる「夏アニメ」として満足感を与える内容でありながら、ひときわ異彩を放つ、興味深い存在となった。

それもそのはず。本作『化け猫あんずちゃん』は、驚くような制作体制かつ画期的な手法が駆使された、他では類を見ない一作だったのだ。ここでは、そんな作品の内容に迫りながら、さまざまな課題が存在するアニメ界の現状のなかで、本作がいま生み出されたことの意義を考えていきたい。

原作となっているのは、「平成のつげ義春」という異名をとる漫画家・いましろたかしが、主戦場である青年誌でなく、児童を対象とした『コミックボンボン』で連載した、異色の同名漫画だ。南伊豆の架空の町・池照(いけてる)町を舞台に、寺に拾われて30年以上生きたことで化け猫になった“あんずちゃん”の楽しい日々が、ユーモラスに綴られている。

『コミックボンボン』は2007年をもって休刊となり、漫画『化け猫あんずちゃん』も一巻で終了となったので、有名作品とはいえないかもしれない。そんな単行本が、日本の実写映画の監督、山下敦弘の事務所に置いてあったのだという。つげ義春作品の実写化映画を撮っていた山下監督ならば、いましろたかし作品との親和性は高いはずだ。

シンエイ動画の近藤慶一プロデューサーは、かつて実写映画界に身を置いていて、山下監督の『苦役列車』(2012年)の助監督として働いているときに、事務所に置いてあった漫画『化け猫あんずちゃん』を見つけている。さらに彼は、岩井俊二監督のアニメーション映画『花とアリス殺人事件』(2015年)の助監督も経験していて、そこで実写映像を基にしたアニメの制作方法「ロトスコープ」のディレクターだった、アーティスティックで特異といえるアニメーション作家・久野遥子とも出会った。奇遇にも久野は、いましろたかしの漫画のファンだったという。

そんな山下、久野が、近藤プロデューサーの引き合わせによって、本作『化け猫あんずちゃん』の共同監督となったのだ。この偶然と人のつながりが、唯一無二といえる本作の土台となり、本来はなかなか存在し得ないはずの企画が成立したのだから、映画づくりというのは面白い。

ロトスコープは本作にも採用され、森山未來演じる、怠惰な中年男性のような所作のあんずちゃんをはじめ、さまざまな登場人物が実写で撮影されている。この実写撮影を指揮するのが山下敦弘監督なのだ。原作準拠の牧歌的でシンプルな絵柄にもかかわらず、キャラクターの演技に妙なリアリティがあるのは、このプロセスを経ているからである。とくに無免許でスクーターに乗って捕まったり、パチンコで他人の金を使い込んだりする、あんずちゃんの動きは、森山未來の演技はもちろん、『苦役列車』や『ぼくのおじさん』(2016年)など、これまでダメな男性を題材としてきた山下監督の演出が光っているといえよう。

絵柄は原作準拠ではあるのだが、寺の住職や地域の子どもたち、貧乏神や妖怪たちなど、朴訥とした古い風刺漫画かと思うような絵柄で表現されているところにも目を見張る。近年の日本のアニメーション作品で、このような親しみのある素朴なキャラクターデザインが採用されることは、かなり稀だ。

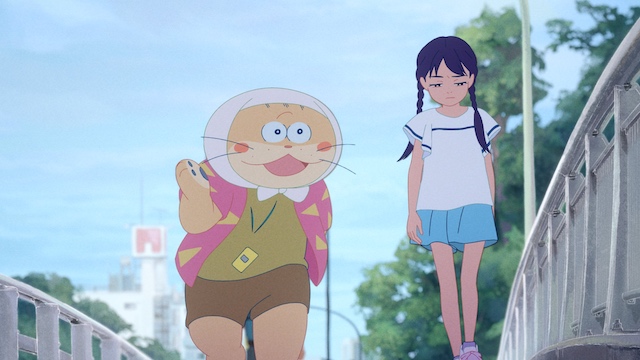

日本において、近年のアニメや漫画作品では、美女年や美少女など、人気の出そうなキャラクターは魅力的に描かれるが、そうではない登場人物やモブキャラなどは無個性に表現されたり、あまり魅力を感じない存在に描かれることが少なくないことを考えれば、これが達成されているというだけで快挙だといえよう。とはいえ、本作では映画版のオリジナルキャラクターとして、“かりんちゃん”という少女が登場するのだが。このように原作にはなかったヒロインを登場させないとアニメ作品が成立しづらいという慣習の存在は、今後の課題かもしれない。

だが、かりんちゃんの性格は、良い意味で正統派ヒロインらしくなく、身勝手な父親に振り回され愛情不足の状態にあるとはいえ、意地悪で皮肉屋、ときに自分の美貌や可憐さを上手に使い利益を得るという、したたか見せることもあるのが面白い。久野監督は、『つぐみ』(1990年)の牧瀬里穂をイメージしたというが、確かに彼女のような、人をたじろがせるようなクールな鋭さが、かりんちゃんには備わっている。

また、長らく日本のアニメーション作品の常識となっている彩色方法についても、本作は個性的なアプローチをとっている。例えば人物の肌は、日本のアニメではベースの色と影の色で2色に塗り分けて立体感を出すことが多い。だが本作では、光と影の演出がおこなわれない場面では、あえて一色で塗っているのである。それでいてキャラクターがグリグリとよく動くので、筆者は思わず、『わんぱく王子の大蛇退治』(1963年)や『長靴をはいた猫』(1969年)などの、往年の東映動画作品を想起してしまった。

キャラクターの影の塗り方については、本来さまざまな方法が試されてもいいはずだが、現在の日本のアニメ作品の多くは、効率化や品質の安定化をはかるためや業界の慣習として同じ塗り方を踏襲するものが多く、ビジュアルの画一化が目立っている。また、3DCG作品のような正確なライティングではなく、作画スタッフが感覚的に影をつけているため、やはり仕上がりが似たようなものになってしまう場合がある。その点で本作は、光の反射や陰影が必要なときにしか画面に表れないため、自覚的に常識の縛りを脱却していることが分かるのである。