宮﨑駿の映画は何を伝えようとしてきたのか? 最終回『君たちはどう生きるか』

弱くなった少年たちは、破局の時代をどう生きるか

宮﨑は、吉野の『君たちはどう生きるか』と現在を比較して、このように言っている。

「今は戦前と似ているとか言っている人もいるけれど、僕は似てないと思いますね。なぜと言ったら若者が攻撃的じゃないから。新聞がいくら取り上げたり、マスコミが騒いだって、やっぱり少年の起こしている犯罪事件って少ないんです。日本は殺人事件は世界で一番少ない国になっている。それは戦後民主主義の成果なんですよ」(『折り返し点』p466)

「少年」たちが弱くなっているという違いがある、だから同じにならないと考えているのだ。

男たちが弱っているという問題意識は、宮﨑の発言の随所にある。

「なんか用のないオス蜂がいっぱい巣の周りうろついてるようなもんです。文明の荒廃期に入る時ってのは、まさにそういうことが起こるんだって。意気地なしですよね。みんな善良で、やさしい連中なんだけど、なんだろう、どうしてこんなに意気地なしなんだろうと。そういうオス蜂をいっぱい育てた巣箱だったんですね、この日本社会は」(『続・風の帰る場所』p155〜156)

2010年には、今後は少女を主人公にするのは封印し、少年を主人公にした映画しか作らないと宣言していた。それは、『千と千尋の神隠し』で「現代」の身の回りにいる等身大の女の子を描こうとしたことの延長線上で、現在の自分たちの身の回りに実際にいるような男の子を描こうとする意図と解釈していいだろう。しかし、それは「悲劇」になってしまう困難さを抱えているという認識を宮﨑は語る。

「自分が何かをやる時の焦点はひとつなんですよ。悲劇的な少年を主人公にした映画を作れるかっていう」「少年が主人公の物語は、実に惨憺たる話としてできあがってます。わかるでしょ、それ? 実際そうなんだから。そこから目を逸らすと、(主人公が、引用者註)派遣社員かなんかになってしまうっていう(笑)」(『続・風の帰る場所』p120)。

現在では女性の方が強く、男性の方が弱い、という認識は、宮﨑のみならず、経験として語る者の多いことである。そのことを反映してか、映画『君たちはどう生きるか』の主人公である牧眞人は、「弱い」少年である。転校してイジメに遭い、学校に行くのをサボり不登校になるために自らの頭に石で傷をつけ狂言によって自身を「可哀想な被害者」に仕立て上げる、弱虫で嘘つきの卑怯者である。少年向けの活劇で好まれる、元気で正々堂々としていて真っ直ぐな人物とは、正反対の設定に敢えてされているのだ。現実の戦争にも当然向き合えず、母の死と父の再婚も受容できず、彼は内に籠もっていく。宮﨑自身が、自分自身も臆病で不安が多かった少年であり、何かに没入しがちであったという発言もしているから、自己投影であるとも言えるが、どちらかと言えば「現代の少年」を意識した人物造形であるのだろう。そういう者たちがこれから軍国主義と戦争の悪夢、殺し合い、奪い合い、争い合い、火の海になっていく時代を「どう生きるか」を伝えるというのが、本作の構想の一つであろうと推測される。

過酷な世界に背を向け、引きこもりの少年は母から送られた小説『君たちはどう生きるか』を読む。それで、何かが変わる。その後、彼は「地面の下」にある、ファンタジー世界を冒険する。静止画を多用した『風立ちぬ』的な演出の前半と対比されるように、地下のファンタジー世界は、動画が実によく動く。そこにはたくさんの動物たちと海がある。そして、死んだはずの母が、若い頃の姿でそこにいる。火を使う能力を持っている、という母の姿は、空襲の火災により目の前で母を亡くした子供が、「こうだから生きているはずだ」と無意識に生み出すファンタジーを思わせて、悲しいところがある。ファンタジー世界は、「死=母=海=アニミズム」の感触を濃厚に漂わせており、それらが同時にアニメという「夢の王国」を象徴的に表している。冒険した末に、この世界を継ぐことを拒否し、少年は殺し合い、奪い合い、争いあう現実世界に戻る決意をし、「友達」を作ると宣言する。これは、ストレートな解釈としては、辛い現実を受容していくための心理的プロセスの表現であろう。ここで問題になるのは、「死=母=海=アニミズム=アニメ」というシンボル連合を、これまでの作品を否定するような形で提示した理由である。

アニメやオタク文化を「母」のメタファーで理解し批判することは、宮﨑の弟子である庵野秀明が『新世紀エヴァンゲリオン』で行っていたことであった。失った母・過去を求めることは「死」の停滞に陥ることに等しいのだと提示したのは、宮﨑作品に大きな影響を受けた新海誠監督作『星を追う子ども』であった。アニメ映画には、そのような「母」のシンボルの使い方の歴史がある。現実から目を逸らし、逃げさせるーー平安貴族が塀で現実を隠していたようにーー母的に、危険や悲惨さに直面させないようにして甘やかす、そういう装置としてオタク文化やアニメーションが捉えられている。宮﨑が、アニメを作る仕事を「戦争犯罪」に等しいものとして論じていたことを思い出してほしい。

『世界シンボル大辞典』の「母」の項目は、こう続く。

「この母のシンボルにも、海や大地のシンボルの場合と同じ両義性が見られる。つまり、生と死は、相関的である。生まれることは、母親の胎内から出ることである。死ぬことは、大地に帰ることである。母は、暖かさ、食物を与え、優しく保護してくれる安全な場所である。逆に、母は、場所が狭く、圧迫を加えるので危険である。授乳者や案内者の機能を長引かせすぎて、息苦しい抑圧になる危険性もはらむ。生んだ母が、未来の生みの親をむさぼり、寛大さは、搾取するものと去勢コンプレックスに変わる」(p794)

そのような「母=アニミズム=失われた過去=アニメ」などに一時的に退避することは仕方がないが、しかし、現実に戻りなさい、現実を見なさい、男らしく、勇気を持って対峙しなさい、そう言いたそうな気配が本作にはある。剣は、シンボル的には「男性性」の象徴だが、それを持ってアオサギに立ち向かうシーンには、そのような狙いが見える。しかし、剣はボロボロと崩れてしまう。彼の男性性は、機能しないのだ。代わりに、父が剣を振り回しているし、ファンタジー世界のインコ大王が剣によって地下世界を崩壊に導いてしまう。シンボル的には、男性性=父性の機能は、切断である。

戦う代わりに、主人公は、戦争で火の海になる現実に戻って「友達」を作ると宣言する。これはどういう意味なのだろうか。ここには、吉野源三郎『君たちはどう生きるか』の結末で、主人公のコペル君がノートに書きつけた言葉の残響を読みとらなければいけないだろう。

「僕は、すべての人がおたがいによい友だちであるような、そういう世の中が来なければいけないと思います。人類は今まで進歩して来たのですから、きっと今にそういう世の中に行きつくだろうと思います。そして、僕はそれに役立つような人間になりたいと思います」(『君たちはどう生きるのか』p298)

「友達」とは、疎開先での友人だけを意味するのではなく、奪い合い殺し合う「戦争」ではない、平和と共存を志向する世界を実現していくことをも意味した言葉だと理解しなくてはならない。自身の罪や弱さや卑怯さ(自分で石で頭を傷つけたこと)を認める勇気を持ち、イジメや戦争などの過酷な事態に向き合っていく覚悟を決めるように主人公が成長する物語だと本作を解釈していいだろう。「男性性」「男らしさ」に欠ける内向的で弱い主人公であるが、そうであるがゆえに、争いではなく、友好による共存を志向する世界を作ってくれるかもしれないという希望こそが、ここで描かれている。「男らしくない」「意気地なし」な現代の男の子たちを受容し、未来に希望を託そうとする姿勢が示された、と言っていいだろう。

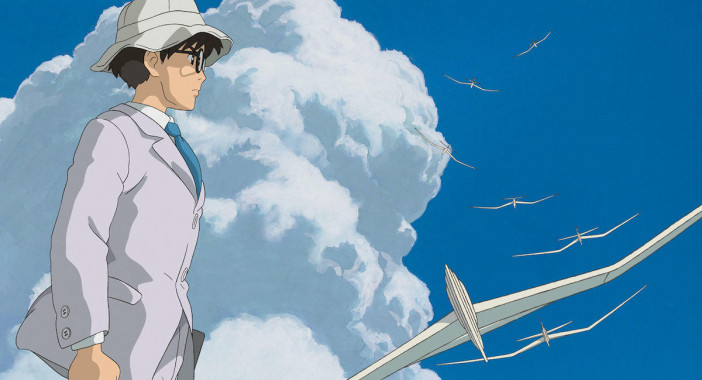

「飛ぶこと」は何故ネガティヴに描かれるのか

「飛翔」がネガティヴなものとして描かれるのも、その延長で理解できる。飛ぶシーンは、宮﨑が得意とするトレードマークのようなものだったが、『もののけ姫』以降、禁欲されていた。それは、この現実世界の足元を忘れさせてしまうような、アニメーションにおける現実逃避の象徴でもあったからだ。飛翔の禁欲は、『風立ちぬ』における「墜落」「残骸」という描写を経て、ついに本作では「敵」に回るに至った。

『君たちはどう生きるか』における敵役は、鳥である。飛ぶものであり、なおかつ多産な生命=アニミズムを思わせるものが悪役に設定されるのは、おそらく宮﨑のアニメ映画の中で初めてではないだろうか。

空を飛ぶものへのネガティヴな意味付けは、『ハウルの動く城』でも行われていた。主人公のハウルは、戦争に従事させられ、空襲を行い、非常に苦しんでいた。ここには、宮﨑自身が被害者として経験し、受益者として加担した空襲という問題系が背景に隠されている。宮﨑の父が作った零戦は、重慶はじめ多くの都市への空爆・空襲を行っている。本作の鳥にも、そのような問題系が潜んでいるだろう。『風立ちぬ』において、零戦が行った爆撃を描くべきであると、プロデューサーの鈴木敏夫は感じていた。実際、宮﨑駿も描くつもりだった。

「彼の作った零戦の最初の任務のひとつが、中国の重慶への爆撃でした。スペインのゲルニカ爆撃に続く、世界でも最初期の無差別爆撃です。そこから世界中で都市への無差別爆撃が行われるようになり、現代でも市民を犠牲にする空爆が続いています。その始まりとなったのが重慶爆撃であり、零戦であったわけです。たぶん、重慶爆撃をきちんと描いた映画はこれまでなかった。それをやるのは意義があるし、宮さん自身がやるべきだと言っていた。/ところが、絵コンテを描き進め、そのシーンまで来たとき、宮さんは激しい葛藤に苦しむことになりました。ひとつには、そのシーンを描いたら、お客さんがどう受け止めるかということです。爆撃によって人々が無惨に殺されたあと、二郎が何を言おうとも、共感を得るのは難しいでしょう」(鈴木敏夫『天才の思考』p365)。

様々な葛藤と試行錯誤の結果、零戦の重慶爆撃は描けず、オミットされることになった。描いておけば、『風立ちぬ』の理解や評価も随分変わったものになったと思うのだが。しかし、描こうとする意図があったということは、確認しておくべきであるし、評価するべきだろう。第二次世界大戦を扱った映画では、「被害」ばかりをセンチメンタルに描くのに、自身の「加害」を描こうとしない傾向が日本の映画にはあると、かつて佐藤忠男は批判したが、これは、一人宮﨑自身の加害の罪悪感の問題だけではなく、戦後日本の大衆的な感性と集団的記憶の歪みの問題が横たわっているだろう。

日本のアニメーションや特撮は、原爆投下や焼け跡などの敗戦の光景などのトラウマを繰り返し描いていると研究者たちは解釈してきた。トラウマが悪夢などの形で姿を変えて反復するように、変形されてアニメや映画の中で繰り返し蘇ってくるのだ、と。確かに本多猪四郎監督『ゴジラ』(1954年)や、堀田善衛が原作に参加した『モスラ』(1961年)、それから大友克洋監督『AKIRA』(1988年)などは、この解釈に当てはまる。その枠組みで言えば、宮﨑は、第二次世界大戦における加害と被害のトラウマを、特に空襲と飛行機という主題系を中心に、ファンタジーやSFなどのジャンルを使って変形させながら表現し続けてきた、まさに中心的な作家であると言える。

『風立ちぬ』と『君たちはどう生きるか』で、その肝心の戦争の被害・加害の生々しい有様を描くのが回避され、ファンタジー世界が展開したのは、そのような戦後アニメーションの機能の自己言及のようにも思える。実写に繋げた庵野秀明監督作『シン・エヴァンゲリオン劇場版』や、発災直後の東日本大震災の被災地を描こうとした新海誠監督作『すずめの戸締まり』と比較すると、宮﨑の「回避」のニュアンスも際立つだろう。

この「語り落とし」をどう理解するか。それを理解する手がかりとして、自分の父を参照して戦時中を考えることの意義を語った発言を見てみよう。

「けっきょくはどんな時代でも隙間はいっぱいあるということなんだというふうに思うわけです。何が起こっているのか気がつかないで、あるいは気がついていても知らんふりして生きていれば、世の中、隙間はいっぱいあるんだというふうに思うわけです」(『折り返し点』p464)

この「隙間」を肯定的に描こうとした場合、陰惨なシーンがあると説得力がなくなる。しかし、一方で、そのような陰惨な状況の中に「隙間」があったことも事実である。その「隙間」は、宮﨑がプチブルだから獲得できたのだろう、死の商人がその豊かさを享受していたに過ぎないのではないか、という批判も充分ありえる。とはいえ、そう描くことの積極的な意義としては、そのような隙間がかつての大戦の際もあったという認識が、私たちのこれからの立ち向かい方に余裕と希望の感覚を与えることもあるはずだ。ただ、そのような無関心は父が関東大震災に遭遇し「本当に死んだらおしまいだっていうこと」(『折り返し点』p464)を実感してしまったから、時代を意識しないアナーキーになったという側面もある。だから『風立ちぬ』では関東大震災を描いた。やはりその性格を際立たせるためには、死と破壊、加害の側面をも描きながら、「それでも」無関心に、隙間を楽しんでいたことを描いた方が良かったのではないか。

本当に残酷な暴力の「語り落とし」の意味は

宮﨑自身は、当然、陰惨な事態を「語り落とし」ていることを意識している。たとえば、このような発言がある。

「昭和のこの時代っていうのは、震災や戦争以外にも結核が蔓延して本当にたくさんの人が死んだ時代です。貧困でもいっぱい人が死んだし、子供たちもずいぶん自殺しました。そして、さらに多くの人が戦争で死んだ。本当に無惨な時代として昭和が始まるんですよね」(『折り返し点』p467)

しかし、それは描かない。描かない、描けない限界があることも、分かっている節がある。小説『君たちはどう生きるか』について、宮﨑はこうも書いている。

「『君たちはどう生きるか』というのは、だから、困って生きなさいという意味なんですよね。こういうふうに生きればうまく生きられますよ、じゃないんです。物事をきちんと考えて、困りながら、無駄死にしながら生きなさいという。無駄死にしながらです。そういう時代の暴力については直接的には書けないから、そういう時代が来ても、君は人間であることをやめないで生きなさいっていうことしか伝えてないです。吉野源三郎さんは、たぶん、それしかできないことがわかっていたんだと思います」(『折り返し点』p408)

本当に残酷な暴力は、「直接的には書けない」。検閲や弾圧が著しかった時代の制約の故でもあろうし、子供向けであることやエンターテインメントであることの限界故でもあるのだろう。だからこそ、それをまろやかに表現できるのがアニメーションの優位性であり、同時に弱点でもある(そのようなトラウマと解離の有様をアニメーションという映像技法の意味と重ねて表現したのが、アリ・フォルマン監督の『戦場でワルツを』だろう。過去のトラウマとなった戦争での加害の記憶を思い出すまでをアニメーションで描き、最後に虐殺された人々の実際の映像を用いていた)。悪夢は、あまりにショッキングな内容を表現すると、夢を見ている人が目覚めてしまうから、それを避けるために様々な象徴などを用いて変形して表現されるのだ、とフロイトは言っているが、そのようにしてでなければ伝えられないこと、受け取れない観客も確かにいる。そこに向けて「リアル度」を調整できることも、アニメーションやファンタジーの、弱点と裏腹の利点である。

宮﨑が「語り落とした」箇所に、高畑勲『火垂るの墓』(1988年)を挿入すると、ちょうどいいのではないか。空襲による残酷な身体損壊による死や、その後の貧困なども具に描かれているのだから。あるいは、アニメ版『はだしのゲン』(1983年)から原作を読み、今村昌平『黒い雨』(1989年)へと進んでいき、塚本晋也『野火』(2014年)を観た後に、ドキュメンタリーや記録写真、証言などに触れるようにしていくといいのではないか。いきなり残酷で陰惨すぎる現実(を思わせるもの)に触れることに耐えられないなら、そのようなゆっくりとした暴露療法的な慣れのプロセスを踏むといい。そうすることで、宮﨑がこの二作で「語り落とした」こと、本当に伝えたかったのが、どのような状況で「生きる」ことなのかが伝わって来るだろうと思う。

鴨長明の『方丈記』や、堀田善衛『方丈記私記』では、たくさんの災害や戦争の死者たちを語り手が見てきた末に、「無常観」やその否定という境地に辿り着いている。宮﨑が、これからの破局を生きる際に必要な心理的な装置を提示したかったのだとしたら、やはり、陰惨な死や犠牲を作中に描かないと、その意義が理解しにくくなってしまうのではないだろうか。最後にアオサギが言うように、直接的には理解できなくても、忘れても、無意識のどこかに記憶で残っていて、それが後に機能すれば良い、という風に作っているだろうことは想像できるが。

仮に、「語り落とされ」ている部分を、未来の破局に当て嵌めると、どうなるだろうか。環境危機が悪化し、地球温暖化と異常気象で災害が頻発し、海面は上昇し、農地が水没。世界的な食糧危機による大量の餓死と、奪い合いによる戦争。ウクライナ始めきな臭い世界情勢が連鎖的に飛び火し第三次世界大戦、だろうか。そのとき、地政学的に、日本は巻き込まれる可能性が高く、人類史上最も陰惨な事態が起こりかねない。おそらく現代は、人類史上最大の豊かさと平和を実現しているが、それと表裏一体となっている人類史上最大の危機の可能性もある時代なのだ。このとき、「君たち」は、起こると本気では思わなかったことが起きる現実を目にし、まさか無くなるとは思わなかった日常や価値が次々と変貌していく時代を生きることになるだろう。ーーそのような時代を、どう生きるのか?