『輪るピングドラム』は新たな宗教哲学か 劇場版に追加された不気味な予言シーンも

TVアニメ『輪るピングドラム』の放送から、およそ10年の時を経て、新作パートを加えた総集編として新たに構築された、『劇場版 RE:cycle of the PENGUINDRUM』前後編。後編となる『劇場版 RE:cycle of the PENGUINDRUM [後編]僕は君を愛してる』の公開日、2022年7月22日の2週間前にあたる7月8日には、日本で元総理大臣が演説中に銃撃されるという重大事件が起こった。

逮捕された容疑者は、「自分の母親が宗教団体の信者で、元総理が団体と親しいと知って狙った」と供述。母親の宗教団体への多額の献金によって家庭が崩壊したことが、犯行へと繋がる動機となったことが分かっている。そこから背景についての報道は加熱し、政治と宗教との長年にわたる癒着や、「宗教2世」といわれる、親がカルト的な信仰を持っている子どもたちの境遇など、これまで大々的に報じられることのなかった情報が公になり始めた。

もちろん銃撃事件の要因となった宗教団体について、アニメ作品『輪るピングドラム』の内容は、直接的には関係ないだろう。だが一方で、いわゆる「宗教2世」として苦しい生き方を強いられる若者の姿を描いた作品の内容と、この度の事件をきっかけに明らかになってきた日本社会が直面している問題には、重なる面が多いことも確かなのだ。しかも本作、『劇場版 RE:cycle of the PENGUINDRUM [後編]僕は君を愛してる』では、さらに現実とリンクするような、意外な現象も起きてしまっている。

『[前編]君の列車は生存戦略』については、前回の記事(参照:劇場版公開を機に紐解く『輪るピングドラム』 より暗くなってゆく時代へのアンサーとは)で、さまざまな点を解説した。ここではさらに、日本のどのアニメーション作品よりも、隠された日本の実情を克明に映し出すこととなった『輪るピングドラム』と本作『劇場版 RE:cycle of the PENGUINDRUM [後編]僕は君を愛してる』の中身を検証するとともに、そんな現代に再び放たれた、本作のメッセージとは何だったのかを、じっくりと考えていきたい。

「宗教2世」の子どもたち

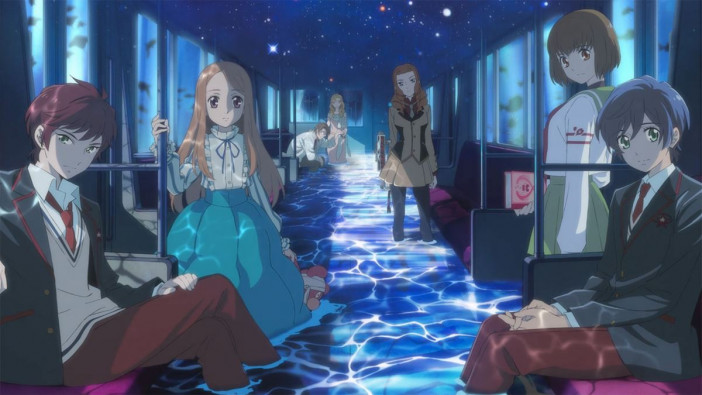

ドタバタラブコメディとしての側面が大きかった前編収録のエピソードと、1995年に起きた事件を基にしていると考えられる、カルト宗教団体の起こした事件の存在が明らかになってゆく後編収録のエピソードでは、『輪るピングドラム』はその様相を著しく変えている。だから、本作は必然的にシリアスな印象の作品となった。

物語の中心となる高倉(たかくら)家の子どもたち、冠葉(かんば)、晶馬(しょうま)、陽毬(ひまり)の3人は、まだ幼かった頃に天地がひっくり返るような経験をする。両親が多くの被害者を生んだテロ事件の容疑者として指名手配されたのである。3人の両親、高倉剣山(けんざん)、千江美(ちえみ)はカルト宗教団体「ピングフォース」の幹部としてテロ事件に加担し、隠れ蓑として名を変えた「企鵝(きが)の会」(企鵝はペンギンの総称の意)でも活動を継続していた危険な人物だった。

それだけでなく、高倉家の子どもたちは、寄せ集めて育てられた、血の繋がらない三兄妹であったことも、後編で観客が知るところとなる。前編収録のエピソードでは、子どもたちを身を挺して守っていた場面もあった両親だったが、最終的に子どもたちを置いて逃亡していたのである。冠葉、晶馬、陽毬の3人は、そんな経緯から、両親の去った荻窪の古い家屋に住み続けていたのだ。

「ピングフォース」によるテロ事件は、奇しくも冠葉、晶馬、陽毬、そして主要キャラクターである荻野目苹果(おぎのめ・りんご)、 夏芽真砂子(なつめ・まさこ)の誕生した、その日に起こった出来事である。このような設定にした理由の一つには、子どもたちが「宗教2世」として、もともと何の罪もない存在であることを強調する意図があるのだと思われる。もちろん子どもたちが、それ以前に生まれていたとしても同様だ。本作の公営住宅を舞台にした場面のように、親に頼らなければならない存在である子どもたちは、親の教えに従う以外の選択肢はなく、否応なく信仰を持たされることになる場合が多い。

しかし、それが詐欺や事件を起こすような宗教団体であれば、親の方針に従い続けて成長を遂げた子どもたちもまた、いつか新たな被害者を生む加害者として活動することになるかもしれないのが、この問題の根が深いところである。ある信仰を持つ人々を差別、迫害することは避けなければならないが、その団体が信者を利用して反社会的な活動をさせていたり、被害者や加害者を大勢生んでいくシステム下にあるのならば、法律の下で取り締まらなければならないのは確かだろう。

両親が姿を消し、カルト宗教の信仰から解き放たれた高倉家の子どもたちは、一方的な被害者だったといえるが、それでも3人は世間の目から逃れながら生活することを余儀なくされていた。親の犯行が明らかになった後、陽毬は通っていた小学校を去らねばならず、それまでの夢だったアイドル歌手になることも諦めることとなった。本シリーズで発せられる「何者にもなれないお前たち」という言葉は、経済格差などさまざまな条件で分断された同世代の若者たちを指しているのと同時に、生まれながらの事情が多かれ少なかれ人生の負担となる、宗教2世に課せられた一種の呪縛のようなものと受け取ることもできるのである。

もちろん、この構図は全ての宗教2世に当てはまるわけではない。健全性のある宗教団体であれば、その教えによって心が救われたり、その理念の下で世の中に対して有益な活動をしている人も少なくない。その一方で、悪質な宗教団体から圧力を受けて脱会できなかったり、親との断絶を選ぶ2世たちも存在する。その上で何を信じ、何を考え行動をするかが、その人の生き方を物語ることとなるのである。そういう見方をすれば、晶馬たちのような宗教2世は、とくに信仰を持たない人と根本的な違いがあるとは言えないのではないだろうか。