『輪るピングドラム』は新たな宗教哲学か 劇場版に追加された不気味な予言シーンも

受け渡されていく“愛”のリンゴ

だが、人を殺害しなくとも、アイドル歌手にならずとも、そして著名な人物にならなくとも、“何者か”になれる方法は存在する。それは、誰かにとって自分が“かけがえのない存在”になることだ。本作における多蕗や時籠は、その経験によって救い出され、生きる力を与えられることとなる。

サン=テグジュペリの『星の王子さま』では、恋人のような存在である、花の“バラ”と別れた王子様が、地球のバラ園で無数のバラたちを目にしてショックを受ける場面がある。自分が愛した一輪のバラが、じつはありふれた存在だという現実に直面したからである。しかし、後に王子さまは、たった一輪のバラだが、自分が世話をして愛情を与え、関係を築いたバラだったからこそ、そのバラを特別な存在だと感じていたことに気づくのである。そのバラは王子さまに“選ばれた”ことで、“何者か”になることができたといえるだろう。

確かに現実の世界では、必ずしも自分が誰かに愛されるとは限らないし、自分が望む相手に愛されることは、さらに難しいかもしれない。だが、少なくとも自分が誰かを愛することはできるはずだ。そしてその愛情は、家族や友人など、さまざまな人に分け与えることができる。この“愛”の受け渡しが起こることによって、本来孤独でひとりぼっちな存在である人間は、“何者か”となれるのではないか。

本作に新たに加えられたシーンに、冠葉と晶馬が「陽毬のお兄ちゃん」というアイデンティティを獲得する箇所がある。かつて彼らが泣き続ける陽毬を慰めるため、家の壁に色とりどりのペンキを塗ったり、ベッドを自作するという、愛情に基づいた献身的な行為が、彼ら自身や世界をも救う一種の奇跡として、新キャラ“プリンチュペンギン”の内に秘められていた眞悧の悪意を打ち崩していく。こうやって冠葉と晶馬は、何度も生まれ変わり、その度に記憶を失いながら、桃果の導きのもと、無数のパラレルワールドにおいて呪いの運命を回避していたのである。

本作で描かれる世界においても、アイドルグループ「トリプルH」になれなかった陽毬は、冠葉と晶馬によって、それでも特別な存在になっていた。この無償の愛は、“リンゴ”という果実に象徴されている。

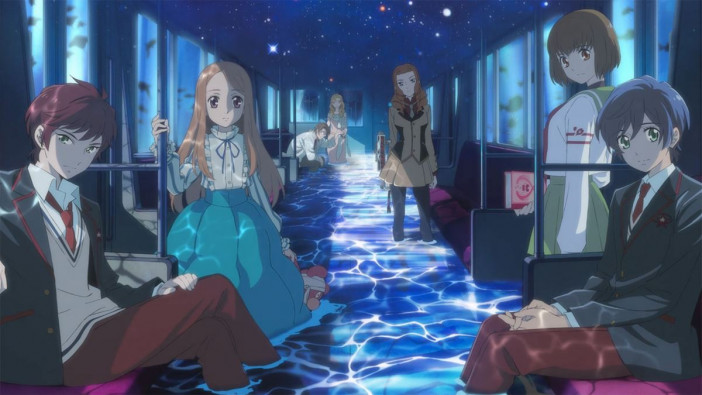

本シリーズの設定の基になったと思われる劇場アニメ『銀河鉄道の夜』(1985年)では、タイタニック号を想起させる船の沈没によって命を失った子どもが、銀河を巡る夜の軽便鉄道の座席で、母親にリンゴをもらった夢から覚める場面がある。そして、目の前に実際にリンゴがあるのを見つけるのである。そのリンゴは不思議なことに受け渡す人の手によって一つずつ増えていき、ジョバンニやカムパネルラたちの手にも渡っていく。それは、あたかも愛情や思いやりのリレーのようだ。そして軽便鉄道の車両を満たしていくリンゴの香りは、どこまでも続く宇宙の闇の中で、幸せの火がかすかに灯されているように感じられる。

自分が「氷の世界」にいると感じていたかもしれない犯人たちは、もし誰かから愛を受け渡され、存在を必要とされていたとしたら、あるいは犯行に及ぶことはなかったのかもしない。とはいえ、彼らに問題がないわけもない。無差別的に他人を殺害したり傷つけるという行為は、相手の心情に共感したり想像を巡らせる努力を放棄しているからである。彼らは人を傷つけるのでなく、人を愛し、人に幸せを分け与えることをまず考えるべきだったのではないか。そして、自分の幸せへの道も、“そこから始まる”と本作はうったえているのではないだろうか。

小説『銀河鉄道の夜』で描かれた軽便鉄道は、宮沢賢治が「不完全な幻想第四次の銀河鉄道」と作中で表現しているように、ジョバンニの心の想像(“Imagine”)から生み出された“イリュージョン”であった。だからこそ、ジョバンニはその中で現実のカムパネルラを救い出すことはできない。しかし、そこで得た経験は、ジョバンニの心に変化を与え、現実で“みんなの幸い”を探そうとする決意へと繋がっていく。

前編の評で紹介した蠍(さそり)のエピソードのように、自分が犠牲を払っても誰かのためになろうとすることは、その身を焼く炎が宇宙を照らす星になったことを象徴するように、生物個体の“生存戦略”を離れた、一種の奇跡である。桃果もまた、自分の身体を犠牲にし、概念に成り代わってまで、人々に愛を分け与えてきた。そして彼女は命を落とすことで、まさに愛の概念そのものとなり、冠葉や晶馬、荻野目苹果たちの道を、「蠍の火」のように照らし出すことになる。

『輪るピングドラム』は新たな宗教哲学か

ただし、「蠍の火」のエピソードや、桃果の姿勢のように、自分自身が全ての犠牲を引き受けようとする生き方までを、観客に見習えというのは、さすがに無理がある。『銀河鉄道の夜』のジョバンニ自身も、この教訓を基にして、「本当の幸い」へと至る道を独自に目指そうとしている。そして、幾原監督もまた、本シリーズで自分なりの答えを探していたはずなのだ。それこそが「ピングドラム」の正体として位置付けた、「運命の果実を一緒に食べよう」という言葉である。

みんなの本当の幸いの実現とは、誰もが苦痛を受けたり、犠牲になることがない世界なのではないか。そして世の中に幸せや避けられぬ苦痛が存在するのなら、それをできるだけ多くの人が分担し、限りあるものを分け合おうとすることが、現実の社会でわれわれができる、最大公約的な幸せへの道だと考えられる。劇中で幼い冠葉と晶馬が檻の中に捕らえられた死の淵でリンゴを分け合った行為は、その最小単位の実現であり、それが「運命の果実を一緒に食べよう」の真意だったと理解できるのである。

本作のラストでは、「運命の果実を一緒に食べよう」という言葉は、さらに「愛してる」というセリフに還元されている。“愛”という言葉は、あらゆる創作物であまりにも使われてきていて、もはや多くの観客にとって、何らの感慨をも呼び起こさないものとなっているといえるだろう。そこで本シリーズは、「愛してる」を「運命の果実を一緒に食べよう」という、よりその内実が理解できるものに変換したのだと考えられる。『輪るピングドラム』第1話のなかで、すでに「愛の話なんだよ」と宣言しているように、悲劇の運命を回避するのに必要だった「ピングドラム」とは、やはり“愛”のことだったのだ。

興味深いのは、結局本シリーズがたどり着いたところにあるのは、桃果を本尊とする、ある種の宗教と考えることができる点である。本作で『銀河鉄道の夜』を基に考えられている最大公約的な幸福を目指す“愛の受け渡し”は、その教義になり得るだろう。日本は、神道や仏教などが古くから広まっている地であるが、現在の多くの国民は、宗教行事に参加しながらも、基本的に特定の強い信仰を持っているわけではない場合が多い。しかし、だからこそ自分の価値観にどこか不安を持っているともいえる。

本作で描かれた考え方もまた、一つの提案に過ぎないが、考える材料にはなるはずだ。人間がレールを外れて孤独な状態になったときに、大きく取り乱すことになる要因の一つは、自分のなかに確固とした哲学が存在しないからである。人は、何のために生き、何のために死ぬのか。それは本来、人間にとって生きる上で最も重要なものであるにもかかわらず、とくに日本人はその点を軽視してきたきらいがある。だからこそ、カルト的な新興宗教の稚拙な論理に絡め取られ、つけいられる隙があるともいえる。

長く続いたユダヤ教やキリスト教、イスラム教も仏教も神道も、歴史的に人の生きる道を照らしてきた一方で、時代によっては人を戦争に送り出す助けをしたり、人権を剥奪するための道具になったこともある。大事なのは、誰かの言葉を鵜呑みにするのでなく、それらを材料にしながら、自分自身で答えをみつけ出し、自分の人生を能動的にコントロールすることだ。宮沢賢治はクリスチャンではないが、『銀河鉄道の夜』のなかで、キリスト教信者の犠牲的な行為を、尊いものとして描いている。どの教えであっても、あるいは無宗教であっても、人間の善性が光り輝く瞬間があり、そこに共通した価値があると、賢治は考えたのではないだろうか。

追加された不気味な予言シーン

さて、本作に不気味な場面が追加されていることにも言及しなければならない。前作に、池袋と荻窪の風景が実写映像で表現されていたように、本作でも東京の風景が実写で映し出されるパートがある。そこに、国会議事堂と東京都庁の外観が紛れ込んでいるのである。

前述したように、現在、政治と宗教との繋がりが日本社会の大きな問題として議論されている。本作は、その渦中に公開されたことで、そんな状況をまさに“予言”しているように感じられるのである。だがもちろん、本作は今回の事件の前に完成されているはずで、新しい映像をインサートするには物理的に間に合わないことから、それを意図して表現したものではないだろう。単純に考えれば、作中の過去のテロ事件において標的になった場所を映し出していると見ることもできるが、あえて新しく追加していることを考えると、それだけではないのではないかとも思える。

現在、政治家と宗教団体との癒着によって、カルト宗教団体の反社会的な活動が長年看過されてきたのではないかという厳しい指摘が、被害者の弁護士など多方面からなされているように、日本社会において改善されるべき課題が見過ごされたことで、多くの市民が被害に遭ったことは事実である。オウム事件がしっかりと総括され、宗教団体の活動により大規模な捜査のメスが入っていれば、それは避けられたはずだ。

この考え方は、“「95」が繰り返し起こる”という警告的な表現に踏み切った『輪るピングドラム』の社会観に通じるところがあるはずである。突如意味深げに現われる国会議事堂と東京都庁が象徴するものは、「立法」と「行政」であろう。日本の社会を動かす根幹となっている、これらの機関が健全に機能せず、高倉家の子どもたちのように見落とされている人々が大勢いる……。少なくとも、本作はここまでは表現しているのだと思われる。

■公開情報

『劇場版 RE:cycle of the PENGUINDRUM [後編]僕は君を愛してる』

全国公開中

声の出演:木村昴、木村良平、荒川美穂、三宅麻理恵、石田彰ほか

監督:幾原邦彦

副監督:武内宣之

原作:イクニチャウダー

脚本:幾原邦彦、伊神貴世

配給:ムービック

©︎2021 イクニチャウダー/ピングローブユニオン