『輪るピングドラム』は新たな宗教哲学か 劇場版に追加された不気味な予言シーンも

「地下鉄サリン事件」と『新世紀エヴァンゲリオン』

さて、後編で存在感を示すのが、渡瀬眞悧(わたせ・さねとし)という、謎の医師である。彼は奇跡の薬品で病に冒された陽毬の命をさらに延ばすことになるが、その代償として高額な医療費を請求する。陽毬のため、高倉家長男・冠葉は「企鵝の会」と再び繋がりを持ち、新たなテロ事件を起こすこととなる。この、冠葉を団体に引き込むこととなった眞悧という人物の正体は、過去に死亡した「ピングフォース」の黒幕であり、いまでは実体のない“呪い”そのものであった。冠葉は誰にも告げず、一人孤独に呪いを引き受けることとなるのだ。

作品内の地下鉄で映し出された「95」という数字の周りを、「リサイクル」を示す矢印が囲む不気味な「ピクトグラム」が示すのは、1995年に起きた「地下鉄サリン事件」と、その繰り返しを連想する、際どいイメージを抱かせるものである。そして冠葉は呪いに絡め取られ、ピクトグラムの通りに惨事をまた繰り返そうとしてしまう。

「オウム真理教」による地下鉄サリン事件が起こったのは、1995年。それは、TVアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』が放送されていた年でもある。この作品が優れて“時代”をとらえていたのは、「人類補完計画」という、カルト宗教的な終末の世界と、その教義からの脱却を題材にしていたところにもある。そこで起きたサリン事件は、その制作者たちにとって衝撃的な出来事だったのではないか。

地下鉄サリン事件では、いわゆる“理系エリート”とされる信者が、神経ガス製造にたずさわった。当時、なぜ有名大学を出た人々が、荒唐無稽な主張に従ってしまい、人を無差別的に殺害する犯罪行為に加担するまでに至ったのかが盛んに取り沙汰されるようになった。

理論物理学者のアルベルト・アインシュタインは、原子爆弾が日本に投下され甚大な被害を生んだことに心を痛め、晩年に核兵器廃絶をうったえたという。第一次大戦以降、科学技術の発展によって、これまでとは比較にならない規模で大量に人間を殺害する兵器が生まれていったのは、歴史的事実だ。毒ガスもまた、その代表例である。

社会を便利にすることに寄与してきた「科学」は、一方で人間を大量に殺害することも可能にしてしまった。アインシュタインは、科学自体には明確な目的がないため、倫理観や哲学、宗教などの持つ理念が正しい道筋を付けてやらなければ、悲劇へと向かってしまうと主張している。まさに、オウム真理教の科学チームは、その道筋が歪められていたために、優れた頭脳や技術が間違った使われ方をしてしまったといえる。

事件の2年後、1997年に公開された『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生』では、その第一部「DEATH」の冒頭で、このような会話が交わされる。

「科学者というのは、どうも自分の考えを信じすぎる」

「独善的ですか」

「思い込みが激しすぎるんだ。現実を的確に把握できん連中だからな」

「そういう人種が真実を求めている。皮肉なものです」

「彼らはそんな崇高なものではない。発見は喜びであり、理解は支配に繋がる。求めているのは“自分の気持ちよさだけ”だ」

この後に『新世紀エヴァンゲリオン』の世界で起こるのが、地球の人口の半数が犠牲になったという「セカンドインパクト」である。科学者たちが、発見された「神」について研究、実験をしているときに、その恐ろしい力を不用意に呼び覚ましてしまったのである。それは、日本人にとって原子爆弾の脅威を思い起こすものであり、いまなら2011年に起こり、今も継続して対応が必要な「福島第一原子力発電所事故」の甚大な被害を想起させるものであろう。

続いて公開された、『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air/まごころを、君に』(1997年)で描かれたのは、再び起ころうとする地球規模の悲劇を回避できるか否かを追った内容だった。その過程で、作品はいつしか精神のなかを映し出す描写が並んでいく。そして、最も驚かせるのは、映画館に座る観客の姿を実写映像で画面に映し出して、「気持ち、いいの?」という挑発的な字幕が被せられた箇所だった。これは、『新世紀エヴァンゲリオン』シリーズがカルト的な人気を獲得していくなかで、庵野秀明監督がある種のファンに感じていた苛立ちだったように思える。

日本の高度経済成長期にはさまざまな新興宗教が生まれ、日本経済が世界を飲み込むほどの力を手にしつつあった時期、人々が金儲けに走っていた世相を反映するように、「統一教会」の霊感商法が問題になり、メディアがこぞって特集を組んで、教団が信者同士を本人の意志にかかわらず選定する「合同結婚式」に奇異の目が向けられた。そしてオウムが事件を起こした1995年は、バブル経済が崩壊し、経済的な豊かさをがむしゃらに追い求め、その成果を享受していた日本人たちの多くが目的を見失い始めていた時期だといえる。

『新世紀エヴァンゲリオン』のテーマは、個人個人が自分の頭で世界を認識し、生き方を自分で考えようというものだった。それは、誰かから与えられる価値観と一体となる、受動的な姿勢を否定するという意味で、“脱カルト”的な要素が強かったといえる。しかし、そんな時代を背景にした重要なテーマは、あまり理解されなかったのではないだろうか。観客に投げかけた「気持ち、いいの?」という言葉は、魂を込めた作品がただ表面的に消費されていくことへの怒りの表出なのではなかったか。

再生産される「呪い」の輪

TVアニメ『輪るピングドラム』は、そんな状況を受けて制作され、2011年に放送が始まった。そこでアニメーション作品が扱うべきではないと思われていた事件を、あえてモチーフとしたのは、オウム事件、そして『新世紀エヴァンゲリオン』、また幾原邦彦監督のアニメ作品『少女革命ウテナ』を経てなお、日本の社会状況が何も変わっていないことに対する危機意識、焦燥感の表れだったのではないだろうか。「95」がぐるぐると回り続け、再生産されるピクトグラムのイメージは、そのことへの痛烈な警告だったのではないか。そして、それが的を射たものだったことは、2022年になってハッキリと分かったのである。

本作の幾原邦彦監督が、『美少女戦士セーラームーン』シリーズにおける、一部のシリーズディレクターを務めた後、『少女革命ウテナ』を制作するために結成したのが、制作集団「Be-Papas(ビーパパス)」だった。この“親になれ”という言葉は、アニメーションの受け手の求めに応じて無責任なものづくりをしたり、一緒になってはしゃぐのでなく、その時代に必要なメッセージを追求し、啓蒙していくという意志の表れであったように感じられる。『輪るピングドラム』もまた、その思想に沿ったものだったことは、現在の状況が示すこととなったのだ。

本作の冒頭で1995年の眞悧と、荻野目苹果の姉・桃果が対峙する場面があった。宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』の「ザネリ」を想起させる名を持つ眞悧は、前述したように繰り返し繰り返しパラレルな世界で災いをもたらそうとする存在であり、その試みは荻窪にある図書館に似た「中央図書館」の「そらの孔分室」に収められている。眞悧がもはや“概念”のような存在であるならば、桃果もまた、呪いに対抗するポジティブな概念としての機能を果たしているのだと考えられる。その概念を描くことこそが、繰り返される現状を打破し、破滅や悲劇を避ける道だというのである。

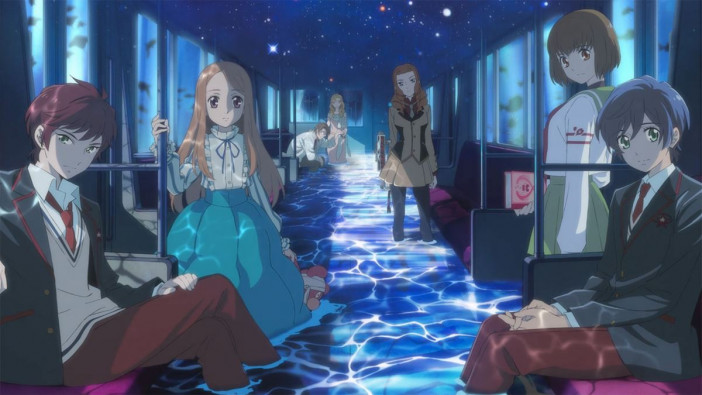

「イマジーン!」と声をあげ、冠葉や晶馬を幻想的な空間へ連れて行った「プリンセス・オブ・ザ・クリスタル」は、陽毬に憑依した荻野目桃果の意識であり、彼女が欲しがった「ピングドラム」とは、呪われた“運命を乗り換える”ための唯一の“呪文”であった。そしてそれこそが、「運命の果実を一緒に食べよう」という言葉だった。さて、果たしてこれには、どんな意味があったのだろうか。

『南極物語』の「氷の世界」

ここまで書いた、『輪るピングドラム』登場キャラクターの名前のなかに、日本の映画俳優に似たものが多いことに気づいただろうか。その由来は、1983年にヒットした日本映画『南極物語』のキャスト陣からピックアップしたものだと考えられる。これは2011年のオンエア当時から知られた話であった。

南極観測隊の実話を基にした『南極物語』は、隊が悪天候のため、やむを得ずタロやジロなど複数の樺太犬を、無人の昭和基地に置き去りにしてしまうという物語で、隊員が再び犬たちに会う場面が感動的に描かれている。『輪るピングドラム』の登場人物、多蕗桂樹(たぶき・けいじゅ)と時籠(ときかご)ゆりの2人は、「タロ」、「ジロ」と読むことができ、また眞悧の助手である2人の少年シラセとソウヤは、南極観測船の名前から取られていると考えられる。

なぜ、ここで『南極物語』が出てくるのか。それは、後半に組み込まれた第20話で、陽毬と眞悧の会話のかたちで示された、恋愛についての考察にヒントがある。ここで陽毬は、“実りの果実”を与えてくれない意中の相手を追い続けることのみじめさについて、「心が凍りついて、息もできなくなっちゃう」と嘆く。

『南極物語』のタロやジロもまた、飼い主に見捨てられ、生きていくことが著しく困難な場所「氷の世界」(第9話のエピソードタイトル)に置き去りにされた存在だ。このような、生きる上で必要な存在に見捨てられたり、愛を受けられないことの苦しさが、後編では多蕗や時籠のエピソードをはじめ、親に見捨てられた子どもたちの境遇として語られる。

そしてさらに現れるのが、「こどもブロイラー」という場所だ。ここでは、親に必要にされなくなった子どもたちがミキサーによって裁断され、“誰が誰だか分からない”「透明な存在」になっていく。この「透明な存在」という言葉も、日本で起きた重大事件である、連続児童殺傷事件を起こした、当時14歳だった少年Aが自己イメージとして表現したものである。少年Aがこの言葉にたどり着いたのは、家庭環境や義務教育が、自分を個として認めてくれなかったという思いの反映だとみられる。少年Aの発信を素直に受けとめるならば、おそらく彼は凶悪犯罪に手を染めることで「何者か」になろうとし、罪を背負い間違ったかたちでアイデンティティを得ようとしていたこととなる。

子どもたちが画一的な環境のなかで個を失い、誰が誰だか分からなくなっていく状況を、『輪るピングドラム』は、カルト宗教が起こす悲劇とはまた別のかたちの脅威として描いている。なぜなら、高倉剣山たちもまた、こどもブロイラーを問題視し、社会がもたらす無個性化に対抗しようとしていたからだ。しかし、無差別に人を殺害することで、“何者かに”なろうとしたり社会を変革しようとするのは、もちろん認められることではない。

90年代から現在までに、神戸や福岡、秋葉原や相模原などで、10代、20代の若年層による凶悪犯罪が起こり、社会問題となっている。その罪が犯人にあるのはもちろんだが、一方で、事件を起こすことで他者に害を及ぼし、自分の人生をすら投げ出そうとする犯人たちは、それぞれ日本社会が生み出した存在でもあるはずである。彼らにとって、この社会は「氷の世界」だと感じられていたのではないか。