宮台真司×荘子it『崩壊を加速させよ』対談 「社会という荒野を仲間と生きる」

社会学者・宮台真司の映画批評集『崩壊を加速させよ 「社会」が沈んで「世界」が浮上する』の刊行を記念して5月29日に行われた、宮台真司とHip HopクルーDos Monosのトラックメイカー/ラッパーである荘子itのトークイベント。本イベントが初対面となった宮台と荘子itだが、その後のやりとりを経て、今回は宮台、荘子it両氏がそれぞれ加筆した原稿を対談形式にて掲載する。

イベントでのトーク内容に加えて、宮台のキリスト教的価値観や作品における「軽さ」の重要性をより詳細に記述、2人が模索する現代の批評のあり方、ひいては社会への向き合い方をより深く知ることができる内容となっている。

体験質パターンの引き出しをベースにした批評の形式

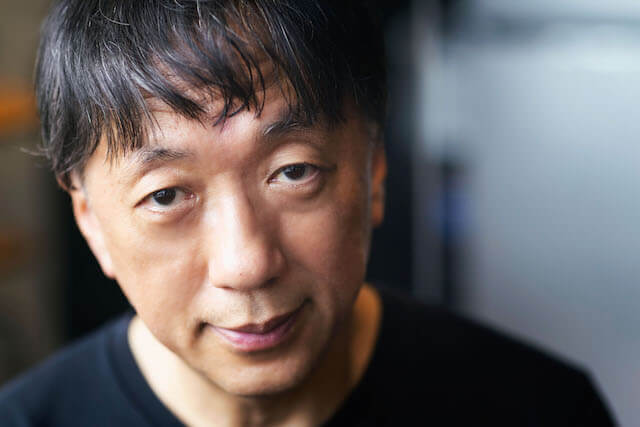

宮台真司(以下、宮台):はじめまして。荘子itさんが今27歳で、僕が62歳だから、下手したら僕の孫でも不思議はないくらいの世代ですね(笑)。

荘子it:うちの親と同じ年くらいですよ。僕は1993年生まれなので後追い世代ですが、物心ついたときから(宮台さんの本を)読んできたので、今日はとても光栄ですし、この新刊本『崩壊を加速させよ』について伺えることを楽しみにしておりました。

宮台:荘子itさんの批評や音楽の素材を見させていただいて、議論の中で引き出せたらなと思うことがあります。とっかかりとして、いま「Z世代」と言われている世代――「ミレニアル世代」が終わった後が「Z世代」なので現在30歳前後くらいまでというイメージだと思いますが――にとって、蓮實重彦や黒沢清、場合によっては東浩紀や宮台真司でさえ、すでに「歴史」ですよね。

荘子it:はっきり言ってそうですね(笑)。

宮台:その「歴史」は、ある世代以降、具体的には30年前のカラオケボックス・ブームの時代から、横並びになったので、構造化して捉えにくい。だから昔の意味での「歴史」は存在しない。とすると、映画と同じく映画批評にも形式がありますが、特定の形式を選択してコミットメントする営みが、どんな意味でありえて、どんな意味でありえないのかを伺いたかったんです。

荘子it:批評もそうだし、僕の本業である音楽もそうですが、たとえば「ある特定の文化圏だからこういう表現が出てくる」「こういうやつだから、この手の音楽を聴いている」みたいな、『サブカルチャー神話解体』(1993年)でやられていたような批評の形式とは、ちょっと違ってきているという気持ちはあります。いまは時間や場所を問わず、誰でもあらゆる情報にアクセスできるから、そこで取捨選択するときに、「自分の出自」というものが直接的に関係ないところからきている気がして。

僕もそれこそ宮台さんと一緒で、中学時代はキング・クリムゾンをめっちゃ聴いていましたし、もともとヒップホップが好きだったわけじゃないんです。プログレでもシンフォニックなものではなく、イタリアでいえばアレア(Area)やオザンナ(Osanna)のような、フリージャズ要素のある土着的なバンドが好きだった。でもリアルタイムでそういう音楽は流行らないから、クラブミュージックのテクノロジーを使って、うまくサンプリングするという意味でヒップホップに入っていったというか。どちらかというとバンドマンの知り合いの方が多いし、そういうなかから、いきなり「今日からオレ、ラッパーになる」みたいな感じで始めたので(笑)。

宮台:クリムゾンつながりは嬉しいな(笑)。でも今の話にとても驚きました。入口として音楽の話をすると、僕は1991年から戦後音楽史の授業をやっていますが、とりわけビートルズが登場した1962年以降を見ると、日本だけではなく全ての国の音楽シーンで、まずメインストリームがあり、次にメインへのアンチがあり、さらにメインとアンチの対立に関する再解釈があり……というふうに、ものすごく「横」を意識した時間的な運動があります。

そこでポイントになるのは、ジャンルの分岐が持つ意味が変化したことです。70年代半ばからポピュラーミュージックのジャンルが細分化していきますが、90年代に入るまでは、今と違って、互いが無関連に活動しているのではなく、「2年前まで親しかったアイツが、今はそれをやってるのなら、オレはこっちをやるぞ」というように、互いを意識し合った離合集散のせめぎあいがあったということです。

つまり、かつては「アイツがあれをやっている理由は分かる」という具合に横の見通しが効きました。例えば、70年代後半から90年頃まではネクラ/ネアカ、マル金/マル貧、ナンパ系/オタク系…の類の「分類の時代」です。それを支えたのが各分類に全員が「あるある」とうなづき合える透明性です。そこには「オレはアイツみたいにならないぞ」という対人的力学も効いていました。ところが、荘子itさんの世代にはそうした透明性や対人的力学が全くないのが興味深いんです。

荘子it:そうですね。対人的なことではなく、たとえばシティポップの再解釈が流行り、“チルい”音楽が巷を席巻してたなかで、もうちょっと暴力的な、もともと好きだった破壊的な音楽をやってやろうかな、みたいなことはありました。メインストリームに対してのオルタナティブではなく、メインストリームなきオルタナティブの席取りゲーム(笑)――「席取りゲーム」というのはだいぶ自虐的に言ってしまっていますが――みたいな状態にはなっているかもしれない。批評家にとっては大変でしょうね。ある意味で、あってないようなものになってきている見取り図を作らなければならないんですから。

宮台:そのせいで歴史分析が消えました。

荘子it:そう、歴史が終焉している(笑)。

宮台:これは映画の作家や小説家にも言えることだけれど、「なぜ今の時代に、他でもないそれをするのか」ということについての自覚がとても難しくなりました。だから「それをやればそこそこ売れて、ブランディングに成功する」という類の、必然性のない表現だらけになりました。つまり、表現の間の入替可能性がめちゃめちゃ高まりました。表現というよりも商品に傾斜していく流れです。

それは聴き手も同じで、僕は「体験質(クオリア)」という言い方をしますが、70年代・80年代・90年代・00年代・10年代のそれぞれの時代に映画や音楽を享受した人が、表現をどう体験したのかという分析ーー文芸批評でいう「受容(acceptance)の理論)」ーーが、特に90年代以降は不可能になりました。そのことが、僕が映画批評をやろうと思った20数年前の目的なのです。

そこで僕が意識的に始めたのが、「人々がそこから何をどう体験できたか」という体験質に照準した批評です。戦略的にそれを「実存批評」と名付けました。その同時代つまり25年ほど前の状況を言うと、荘子itさんもよく言及していらっしゃるシネフィルーーつまり蓮實重彦エピゴーネンーーが溢れていた時代です。だから、それを粉砕するという目的を掲げていたことになります(笑)。

だから蓮實重彦エピゴーネンたち(シネフィルたち)が嫌う作家、例えば岩井俊二や園子温の作品を全面的に擁護することが、最初の頃の極めて意識的な仕事(宮台真司責任編集『キネ旬ムック・岩井俊二』など)になりました。具体的には「なぜ台湾や韓国や中国の連中がなぜ岩井の表現にハマるのか」を誰かが言わなければいけないだろうということです。

今なら当たり前の認識ですが、岩井俊二は早い段階から「学校」モチーフに注目していました。アジアの学校には共通した点があって、軍隊規律がベースになって始まった学校教育の歴史を引きずっています。だから「個人と集団」のモチーフが巷に蔓延するわけです。それゆえの学校的怨念を持つ者が岩井にハマると説明できる。実存に即せば、学校の中が「内在(ここ)」で、外が「超越(ここではないどこか)」なんです。

荘子it:わかります。僕は蓮實さんも宮台さんも完全に後追いなんだけれど、その関係みたいなものには後々気づきましたね。

宮台:学園闘争が終わりかけた1969年に創刊された映画批評誌『シネマ69』に、山田宏一さんなどと一緒に蓮實さんがメインライターを務めていました。彼がそこで、鈴木清順の『殺しの烙印』(1969年)というお蔵入り映画を、新左翼的な上映運動としてでなく、映画の形式として全面擁護できるという文章を書きました。蓮實さんの批評に接した最初です。高校生だから多分74年でした。

主人公の殺し屋(宍戸讓)は、炊飯器の蒸気を愛し、アドバルーンに乗って逃走し、配管を下から上に撃ち抜いて標的を殺し、殺し屋ナンバー3としてナンバー1を目指す。宍戸讓自身が日活ニューヒーローとして下から上を目指してきたけど果たせなかった。蓮實さんは、御自身のヒッチコック批評と似た形式だけど、「物語のモチーフから映像のモチーフまで全てが『上への志向』に満ちている」と書いた。

嘘つけと思ったけど(笑)、言われてみるとそうなの。そこから先、僕の実存批評なら「上への志向とその挫折」の同時代的な体験質を論じるけど、むろん蓮實さんはそこに行かず、上への志向が反復されるのが『殺しの烙印』の享楽の肝だと言い続けます。内容ではなく形式こそが享楽の源だと言うんです。音楽もそうだけど、形式が気持ち良ければ何度でもアクセスするのは確かです。

荘子it:そうなんです。蓮實の批評はすごく音楽批評に近いところがあって。もちろんそこに実存批評をねじ込むことは全然できるけれど、一般的な批評のセオリーはどちらかというと、表層批評(どんな音が鳴っているか)なわけですよ。「映画を音楽のように観る」という意味で、素直に共感するところがありました。

宮台:僕は大学1年から3年まで、東大と立教の両方の蓮實ゼミに顔を出していましたが、蓮實さんは分かりやすく言うと「それを撮るなら別の撮りようがあるだろう」ということに反応する人です。それも音楽批評的だけど、蓮實さんの影響を受けて映画を観ると、物語を追跡する気力すらなくなるほど「お前その撮り方はないだろう」と思いっきりツッコミながら観てしまうことになりがちなんです(笑)。

他の選択肢があるのに、なぜ、その角度から、その距離から撮るのか。なぜ、ティルト[縦ふり]するのか、パン[横ふり]するのか。なぜそこでスローモーションを使うのか、ちゃんと説明責任を果たせよな、と。それはまぁ、映像的記憶が豊かな者による嫌がらせ的な観方だとも言えます(笑)。むろん映画なんてどう見てもいいことを自覚した上で、彼は自覚的にやっていました。

荘子it:原理がないところに無理やり記号論を持ち込むようなもので、どうとでも使えるわけですよね。おそらく蓮實さんは自覚的に、自分の褒めたい映画を褒めるためにその技を使っただけで。その手法自体は手段でしかないから、それだけを真似てもしょうがない。なのに、最近のTwitterのシネフィルとかは140字で「フィンチャーの新作を観てきたが、カメラの動きが微妙だったので30分で帰った」みたいなことを呟くような、バカらしいことになっていて(笑)。

宮台:その点、蓮實さんがすごいのは「ならば、どう撮るべきだったのか」という価値観がいつもはっきりしていることです。それは、小さい時から映画館に入り浸るという淀川長治さんと同じような生活を送る中で培われた、映像的ボキャブラリーのなせるワザです。コード進行のイディオムと同じです。だからこそ、意地悪な言い方をすると、ある程度の映画体験があれば、蓮實の真似をするのは簡単で、だからエピゴーネンだらけになります。

それは、小説や批評における表現の選択肢と比較すると、映画のカメラの動きのパターンが極度に限られることに由来します。だから映画史的な映像記憶が意味を持つことになるわけです。他方、僕が新たに注目したのが世界体験のパターンです。むろん映画に限らず、小説、漫画、哲学、歌など全表現に見出せます。だから映画としての固有表現には原則として注目しないのです。

具体的には、記号論的分析とは違い、隠喩と換喩が織り成す、表現者が必ずしも自覚しない「神話的思考」の分析を使います。だから「世界観」と言っても「世界体験の体験質」の順列組み合わせが問題になります。一口でいえば、蓮實さんが映像パターンの引き出しをベースにするのに対し、僕は体験質パターンの引き出しをベースにするわけです。

映像パターンが、数え上げられる程度に限られているのと同じように、体験質パターンも、所詮は数え上げられる程度に限られています。その限られた体験質のパターンをどう組み合わせて世界体験を構成しているのかを記述するのが「実存批評」です。抽象化して眺めれば、蓮實さんと実践の形式は似ていますが、何に注目して実践するかが違うという感じかもしれません。