求め合う柄本佑と瀧内公美の姿が美しい 『火口のふたり』が描く、根源的な人間の生き方のかたち

現実の社会で、女性のことを「産む機械」と表現したことで問題になった政治家がいた。安定した職に就いた夫を持ち、子どもを産み育てることが、唯一幸せな結婚のかたちであり、その役割に従事し、国家に貢献することが市民の生きる道だというのだ。

賢治は心ならずも“夫”や“父”という役割を、直子とは他の女性との結婚によって引き受けて離婚を経験し、直子もまた心ならずも“妻”や“母”という、他人に求められる役割を引き受けようとしていた。だが、それはふたりが求めていた幸せではなかった。世間的には“不純”な関係のふたりだが、ふたりにとって、自分の心にうそをつく関係の方が“不純”だったのだ。だからこそ、それに気づき、生きる実感を得ながら求め合うふたりの姿が、むしろ美しく見えてくるのである。

本作では、原作小説の設定が変更され、東北地方が舞台となっている。東北の著名な作家“宮沢賢治”の名を想起させる本作の賢治が「東北ってツイてない」と、劇中で日本史を引き合いに出して指摘するように、“蝦夷(えみし)”の土地であった平安の世から、東北地方は中央の政権に攻められ、支配され、簒奪(さんだつ)される存在であった。それは程度の差こそあれ、現在も本質的には同じではないのか。本作で福島の現状が言及されているように、それは福島の一部地域に住んでいた人々が、原発事故によっていまだに自分たちの故郷に帰れないという事実が象徴している。

国家が家庭や市民に求める役割。中央が地方に求める役割。夫や妻が社会から求められる役割。それらの本質は、同じところにあるのではないだろうか。かつて軍国主義であった日本は、敗戦によっていままでの価値観が崩壊するという状況に見舞われた。本作のトーンを変化させるような、唐突に起こる出来事というのは、震災にともなう原発事故によって、かつての権威や価値観がふたたび失墜した国家の現状を表しているように感じられる。

役割を求める国家や共同体という存在が、役割を強いられる個人の側の最低限の生活を保証する機能を失ったとき、個人が役割を投げ捨て、自分の欲望のままに生きることに、何の問題があるだろう。そんなときに信じられるのは、自分自身がいま愛する個人でだけであり、その人と分かち合う快楽や満足感なのではないだろうか。

崩壊する社会の枠組みのなか、人々は、自分と目の前の相手という、最小の関係に立ち戻っていかなければならない……。本作が、一見不道徳に感じられる関係を通して映し出すのは、東日本大震災以後の状況が、はからずも暴いてしまった虚構の社会と、それを受けて甦ってくる、このような根源的な人間の生き方のかたちである。

■小野寺系(k.onodera)

映画評論家。映画仙人を目指し、作品に合わせ様々な角度から深く映画を語る。やくざ映画上映館にひとり置き去りにされた幼少時代を持つ。Twitter/映画批評サイト

■公開情報

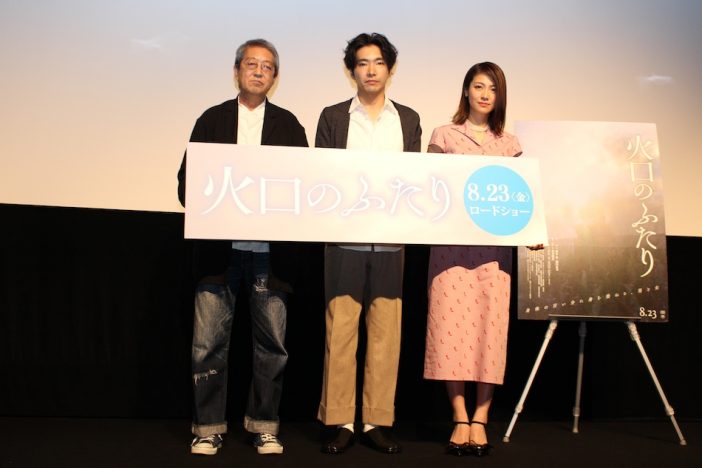

『火口のふたり』

2019年8月23日(金)より、新宿武蔵野館ほか全国公開

出演:柄本佑、瀧内公美

原作:白石一文『火口のふたり』(河出文庫刊)

脚本・監督:荒井晴彦

音楽:下田逸郎

製作:瀬井哲也、小西啓介、梅川治男

エグゼクティブプロデューサー:岡本東郎、森重晃

プロデューサー:田辺隆史、行実良

写真:野村佐紀子

絵:蜷川みほ

タイトル:町口覚

配給:ファントム・フィルム

レイティング:R18+

(c)2019「火口のふたり」製作委員会