求め合う柄本佑と瀧内公美の姿が美しい 『火口のふたり』が描く、根源的な人間の生き方のかたち

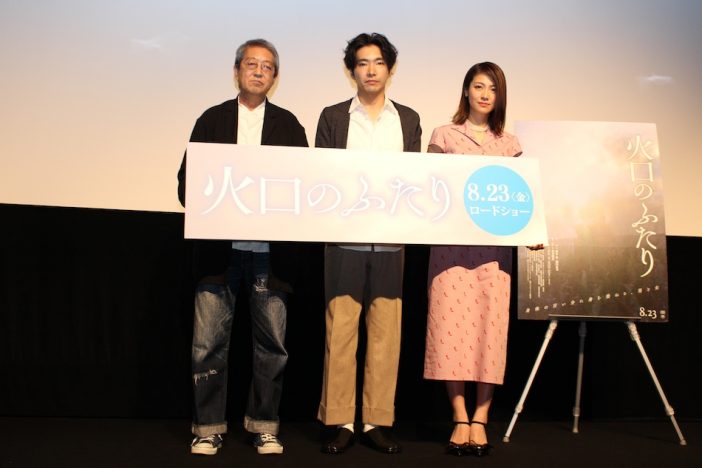

東日本大震災後、人間の生き方を見つめ直して書かれたという、直木賞作家・白石一文の同名小説を、荒井晴彦が監督、脚本を務め映画化した作品が、『火口のふたり』である。

柄本佑と瀧内公美が演じる、かつて深く愛し合う恋人同士だった賢治と直子。直子が他の男性と結婚することを期に再会したふたりは、欲望のままに互いの肉体を求め合うことになる。本作『火口のふたり』は、つかの間に燃え上がる男女の激しい情欲が、R18+指定となった過激な描写によって、繰り返し表現される。

離婚後、定職を持たずぶらぶらと暮らしている賢治。結婚式を控えた直子は、自衛隊員である結婚相手が出張している間に、あろうことか積極的にそんな賢治を新居のベッドに誘い込む。それは社会的に不道徳な行為だと思えるし、劇中で何度も繰り返されるセックス描写も、ロマンティックというよりは、獣のような激しさを見せている。

だが、それが世の中から歓迎されないような関係で、社会から見放されるようなものであっても、本作で描かれるふたりの関係には、むしろ純粋なものが宿り、ある種のすがすがしささえ生まれているように感じられるのである。それはなぜなのだろうか。ここでは、本作に描かれたものを追いながら、この疑問の答えを考えていきたい。

『遠雷』(1981年)、『Wの悲劇』(1984年)、『ヴァイブレータ』(2003年)、『共食い』(2013年)などなど、現代社会に生きる男女の精神と肉体とのつながりを描き続けた、日本映画を代表する脚本家のひとりである荒井晴彦 。映画監督としても『身も心も』(1997年)、『この国の空』(2015年)を、自作の脚本とともに撮りあげている。本作『火口のふたり』は、4年ぶりの脚本・監督作となる。

かつて荒井自身も脚本やスタッフとして手がけていた「日活ロマンポルノ」かと感じられるように、セックス描写が随所に見られる本作。そこで描かれる男女関係には、非常に繊細な感情表現とリアリティがある。久しぶりに出会ったふたりは、じつは互いに強く求め合っているが、表面的にはそんな素振りは見せずに世間話を交わしながら時間を過ごしていく。この膠着状態が続くのは、賢治が結婚を控えた直子に気をつかっているからなのだが、逆に直子は賢治の感情を試すように、密かな誘いを仕掛けていく。

しかし、直子は、なぜ結婚を前にして賢治を求めたのだろうか。それは、親密になっていくふたりの会話の断片から少しずつ明らかになっていく。

新居にはすでに子ども部屋用のスペースが用意されているように、直子が結婚する理由には、子どもを産んで育てたいという目的があった。そんな直子に、賢治は「子どもを産みたいから結婚するってのは動機不純じゃないか」と疑問をぶつけ、「男はその女と一緒にいたいから結婚するんだ」と言い放つ。対する直子は、「女だってそうだよ」と言い返す。

恋愛や結婚には様々なかたちがあり、そこに正解はないのかもしれない。だが、じつは直子もまた賢治と同じような感情を抱いており、ふたりの結婚観は一致していることが分かってくる。直子はそのような疑問を持ちながら結婚を目の前にしていたからこそ、激しく求め合える賢治を欲していたのだ。