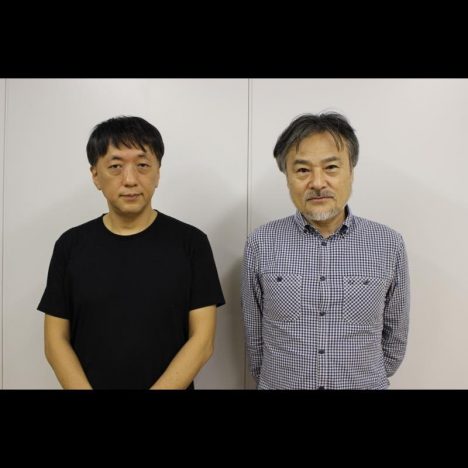

映画の国際共同製作が増加する背景とは そのメリットと日本映画界の課題を深田晃司監督に聞く

映画助成金の不足が招くもの

加えて、日本映画界が抱える課題として政府による助成金の不足も考えられる。映画の多様性を創出するNPO団体「独立映画鍋」を7年前に共同設立した深田監督によると、フランスの映画行政を管轄する国立映画センター(CNC)が毎年映画のために支出する資金は年間約800億円。近年、コンテンツ輸出で世界的な成功を収める韓国映画振興委員会(KOFIC)は400億円を支出している。一方、資料不足で正確な数字は不明だが、日本の経産省と総務省が「クールジャパン政策」において支出する予算から映画に流れる資金(約40億円)と、文化庁が映画に出す助成金(約20億円)をあわせた金額は、年間約60億円だと見積もられるという。

韓国のKOFICはフランスのCNCをお手本にして作られたと言われており、CNCやKOFICの莫大な予算の財源の一部は「チケット税」から来ている。これは、“映画入場料金の数%を徴収し、それを映画支援のための資金に当てていく制度”(※2)で、例えば「映画会社がリスクの大きさを理由になかなか認めない企画の製作を支援する」や「公金を大作映画から集め、作家主義の作品や多様性を持つ作品へ補填する」といった意図により作られた。(※3)

つまり、日本における映画助成金の不足は、映画製作に高い予算をかけられる娯楽大作の製作を促し、実験的な作品や小作品の製作を妨げて、結果的に日本映画の多様性を損なっているのだ。

「特にヨーロッパでは大きな映画と小さな映画が共存できるよう制度設計されていて、映画の多様性が守られています。極端に言えばゴダールのようなアート系とリュック・ベッソンのような娯楽映画が共存していますが、日本はもっと市場原理主義的で、生き残るためにアート系はより高い娯楽性を求められるようになる。すると中途半端な作品が出来上がり、表現に多様性がなくなってくるんです」

90年代から広がる国際共同製作

1990年代、莫大な予算をかけて作られるハリウッド映画に対抗するために、ユーロの誕生に背中を押されて、ヨーロッパ各国が共同で大型映画を製作する国際共同製作のトレンドが生まれた。その波がアジアにも流れてアジア内での国際共同製作が増加し、現在ではアジア内にとどまらず、グローバル内での国際共同製作がなされている。

とはいえ、日本は国内市場が大きく、DVDなど映画の二次市場が安定していることから大手映画会社は国際共同製作に携わるリスクを回避する傾向がいまだにあり、国際共同製作はインディペンデント系の小規模なプロジェクトをメインとして増加している。(※4)例えば、深田晃司監督作『海を駆ける』(インドネシア)、富田克也監督作『バンコクナイツ』(タイ)、松永大司監督作『ハナレイ・ベイ』(ハワイ、アメリカ)などがそうだし、今年のカンヌ映画祭で批評家週間で上映された富田克也監督作『典座 -TENZO-』を制作した映像作家集団「空族(くぞく)」など、海外での制作を行う制作会社も増えてきている。

そして、ベテラン監督勢も負けじと、国際共同製作に続々と着手し始めた。黒沢清の『旅のおわり世界のはじまり』(ウズベキスタン、カタール)や、河瀬直美の『Vision』(フランス)もそうだ。この作品は、河瀬監督自身が代表を務める制作会社「組画(くみえ)」とパリの映画制作会社「Slot Machine」が共同製作した。(※5)