松江哲明の“いま語りたい”一本 第38回

『ザ・バニシング-消失-』を作った監督がとにかく恐ろしい 思わず共感してしまう“普通”の犯人像

スタンリー・キューブリックが「すべての映画の中で最も恐ろしい」と語った1988年製作の映画『ザ・バニシング-消失-』が、初めて日本で劇場公開されています。僕が本作の存在を知ったのは、鷲巣義明さんが編者の『ホラーの逆襲 ジョン・カーペンターと絶対恐怖監督たち』(1998/フィルムアート社)です。書籍の中の「絶対に見逃せないホラー映画」の項で『ザ・バニシング』が紹介されていたのですが、『ハロウィン』『悪魔のいけにえ』『CURE』といった名だたる名作の中でトリという扱いでした。当時は国内で発売されておらず、観たくても観る手段がないと思っていたら、ジョルジュ・シュルイツァー監督が自らアメリカでリメイクした『失踪』はDVDで出ていました。物語自体は面白かったのですが、ラストにどうも違和感が残りました。なぜ無理やりハッピーエンドになっているのか、と。どうやら結末はオリジナル版とまったく真逆ということで、ずっと観たいと思っていたんです。2004年にDVDで『ザ・バニシング』が発売されてようやく観ることができたのですが、やはりとんでもない作品でした。で、平成最後の年にまさかの劇場公開。素晴らしいことです。

※以下、作品の重要な部分を含みます。

製作された年から30年以上が経っていますが、いま観てもまったく古臭くなく、普遍的な強さがあります。本作がすごいのは、人間の存在本能を呼び覚ましてしまうような要素があるということ。作品を絶賛しているキューブリックの映画もそういうところがありますよね。人間としてその行動は正しいのか、その思考回路は正解なのか、自分は正常なのか、と突きつけてくる感じ。残酷なものを描きながら、そこに教訓も含ませる。ある種、寓話のような作品と言えるかもしれません。

オランダからフランスへ小旅行にでかけたレックス(ジーン・ベルヴォーツ)とサスキア(ヨハンナ・テア・ステーゲ)のカップル。立ち寄ったドライブインで買い物をしていると、サスキアが霧のように姿を消してしまう。ときはそのまま流れて3年後、レックスがサスキアの捜索を続けていると、彼女を誘拐した犯人・レイモン(ベルナール・ピエール・ドナデュー)がレックスに声をかけてきて……というのが本作のストーリーです。

失踪もの、誘拐ものの作品は、犯人が誰であるか、一体どんな動機で行ったのか、というのが物語のクライマックスとなりますが、本作は中盤でレイモンが犯人であることが明らかとなります。つまり、“謎解き”ものではないんです。レイモンがどういう人間なのか、レックスがどういう行動を取るのか、そして2人を観て観客は何を思うか、というのが本作の狙いです。

僕は本作の犯人が狂人には思えず、むしろ理解できる/してしまう部分がありました。おそらく、多くの人がそうなのではないでしょうか。例えば、「通学路で道路の白線以外踏まない」「目をつむってどれぐらい歩けるか」とか、子供の頃、なんだかよくわからないけど自分に“ルール”を課したことがある人は多いと思います。あるいは、「自転車に乗って手を離す」「ちょっと高いから飛び降りてみる」など、まだ経験をしていないからこそ、“どうなるか知ってみたい”という欲望に駆られて危険なことにトライしてしまうあの感じ。本作はまさにそういったところをうまく突いているんです。

これまで沢山の映画を観てきましたが、その点を突いてきた映画はこの作品以外、記憶にありません。サスペンス映画に登場する犯人の多くは、一線を越えた存在で、あくまで「フィクション」であることが前提です。そして、どうしてその一線を越えてしまったのかの説明も基本的にはされていて、観客のカタルシスはそこにあります。つまり“自分とは違う”と思えるから、ある種、安心して映画を楽しむことができるわけです。

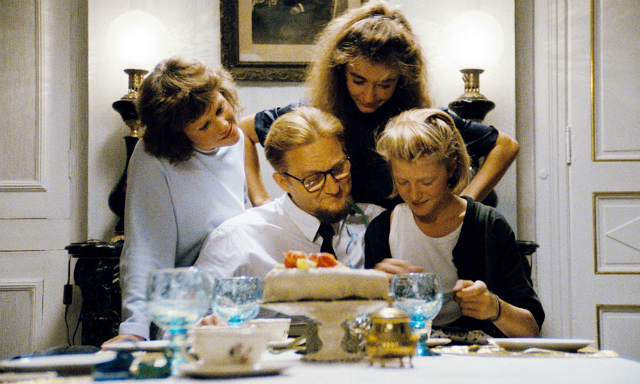

しかし、『ザ・バニシング』の犯人であるレイモンは、「映画の中の人」ではなく、“自分もなってしまうかも”、というリアルを持った人物と描かれています。家族を大事にする、さらには人助けもする勇敢なお父さんである一方で、恐ろしい好奇心を抑えることのできない、複雑な人間でもあるのです。映画は現実を映すものであり、心の中を映すのは困難だと思うのですが、本作は観客の疑問が芽生えた瞬間に時間を遡るかのような構成がそれを可能にしています。サスキアがどんなトラウマを持っているのか、レイモンの過去に何があったのか、レックスがサスキアにどんな行動を取ってしまっていたのか。映画が描写するひとつひとつが事件へ、そしてラストシーンへとつながる伏線に見事になっているんです。現在の時間軸で見せていくところと、過去の回想でみせるところ、そして未来に何が起きるのかを見せるかというバランスが素晴らしく、作品に引き込まれます。

私にとってこの映画が怖いのは、出てくるキャラクターだけではなく、こんな映画を撮ってしまった監督です。レイモンは“普通”でいることの自分に疑問を感じ、犯罪を起こしたらどうなるんだろう?という好奇心ゆえに行動を起こしてしまう壊れた人間ではありますが、その可能性を否定できません。対してサスキアを奪われたレックスも、レイモンを前にして憎むより先に、どうしてそんなことをしたのか?という好奇心が優先されてしまいます。それは映画を観る私たちの心情とも合致します。この映画は「好奇心」に取り憑かれてしまった男2人の物語なのです。しかし、この映画の全貌、すべてを把握しているのは作り手と観客だけ。「それをしてはいけない」と思いつつも、目が離せない……私は観客が共犯者にさせられてしまう映画だと思います。そんなアイデアを思いついた監督がとにかく恐ろしいです。そりゃ、キューブリックも絶賛するわけです。