人は銃を手にしたらどうなるのか? 中村文則の原点『銃』を見事に映像化した“怖い”物語

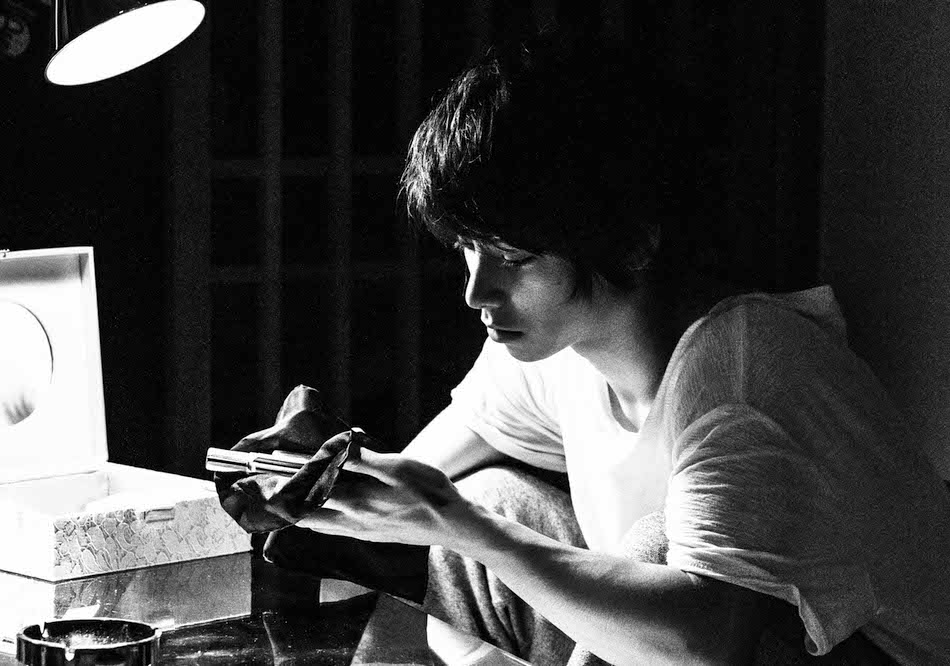

大学生の西川トオル(村上虹郎)は、夜、雨の降る河原で男の死体のそばにあった拳銃を拾った。自室に持ち帰ったそれは、つかみ心地がよくて手になじんだ。彼は拳銃を磨き、箱に収め、宝物のように大切にする。だが、講義へ出て、悪友と合コンへ行くといった普通の大学生活を送るなかで、次第に拳銃のことばかり考えるようになる。トオルが、人間を相手に拳銃を撃つ時は来るのだろうか。

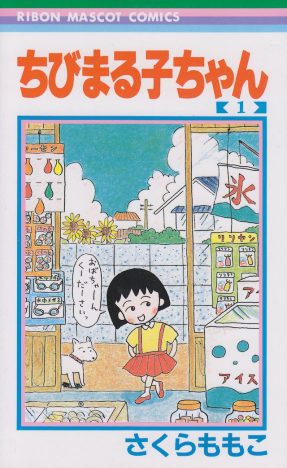

武正晴監督の『銃』は、2002年に第34回新潮新人賞を受賞して中村文則のデビュー作となった同名中編小説のかなり忠実な映画化である。2005年に『土の中の子供』で第133回芥川賞を受賞した中村は、純文学作家に分類される。だが、自身も同賞を受賞した又吉直樹をはじめとする読書芸人が、中村の作品を好きな本としてあげることは多いし、これまでにも『最後の命』、『火 Hee』(原作は『銃』所収の短編「火」)、『去年の冬、きみと別れ』、『悪と仮面のルール』といった映画化があった。純文学作家のなかでは知名度の高い1人である。ミステリー的な設定で登場人物の心理を掘り下げる作品が多く、エンタメ小説とのハイブリッドの作風で読者層は広い。

緊縛師の死体発見が発端となる最新作『その先の道に消える』もそうだが、事件、犯罪、暴力を扱った小説の多い中村文則の原点が、『銃』である。中村は2010年に『掏摸』が第4回大江健三郎賞を受賞したことにより、同作が英訳され、海外でも読まれる作家になっていった。『掏摸』は書名の通りスリを主人公にしている。手先の感触をポイントにして物語が作られた点では、『銃』の発想を受け継いだところがあった。

また、『銃』の原作では、アメリカがアフガニスタンに爆弾を落としたという新聞記事を目にするが、トオルは関心を持たない。今回の映画でも、イスラム国のニュースがテレビに映るが、トオルのそばでただ流れていくだけだ。海外の大きな暴力と拾った銃という個人的な暴力が、『銃』では対比されていた。後にキャリアを積んだ中村は、カルト教団とテロを扱った『教団X』、ディストピアの未来における戦争を描いた『R帝国』といった大作で、個人の鬱屈や怒りが大きな暴力にどのように組みこまれるかを書いた。ふり返ると、『銃』からスタートしたからそこまでたどり着いたという印象なのである。