松竹ブロードキャスティングは“作家主義”を貫く 『東京ウィンドオーケストラ』若手監督の才能

先週末から公開がスタートした『東京ウィンドオーケストラ』は、まだ30歳の若手、坂下雄一郎監督によるオリジナル作品。東京藝術大学大学院映像研究科の修了制作として発表した『神奈川芸術大学映像学科研究室』が劇場公開もされた彼の記念すべき商業デビュー作品になる。いわば今後の飛躍が期待される彼の手腕に注目してほしいといっていいが、もうひとつ注目しておきたいポイントがある。それは、本作が松竹ブロードキャスティングオリジナル映画プロジェクトの作品であること。同プロジェクトの第3弾作品となることだ。

すでにご存知の方もいると思うが、松竹ブロードキャスティングオリジナル映画プロジェクトは、“力のある監督が撮りたい映画を自由に撮る”と“新しい俳優を発掘”するをテーマに掲げる独自企画。まず漫画や小説といった原作ありきの方向へとどんどんと流れているいまの日本映画界においては、よもや異端の映画プロジェクトといっていい。(参考:『恋人たち』プロデューサーが語る、“作家主義の映画”を成功させる方法)

この原作ありきの流れについては、肯定派でも否定派でもない。そもそも日本映画において原作をもとにすることは日本映画の歴史といっていいぐらい古くから続いてきたこと。なにも今に始まったことではない。ここ数年、際立つ漫画原作の映画化にしても、日本の漫画はいまや世界に通用する最強のキラー・コンテンツ。もし世界を視野に入れての映画を考えたら、これを使わない手はない。また、世界にファンを持つぐらい魅力的な作品ならば、それを自らの手で映像にしてみたいと思う作り手がいても不思議ではないだろう。

今の日本の映画シーンにおいて、なぜ原作問題がしきりにいわれるのか? その理由はいくつかあると思うが、ひとつ個人的に思うのは多様性のなさ。原作をもとにしたあまりにも似たようなラブストーリーや、似たような青春ドラマがラインナップにずらりと並んでいるからではなかろうか? “それだったらなんかまったく見たことも聞いたこともないオリジナルの作品をみせてよ”ってのが人情だろう。

いずれにせよ原作ものがほとんどで、オリジナルが数えるしかないという現状はどこかいびつ。いまの日本映画は原作がないと企画が成立しずらい、オリジナルでは企画がまず成立しずらいという声をよくきく。はっきりいってそんな業界内の事情に興味はない。最終的には、オリジナルの映画を待っている人がいるか否か。個人的な見解にすぎないが、確実にオリジナルを求めている人はいる。昨年、『君の名は。』や『シン・ゴジラ』(ゴジラのフォーマットはあっても、中身は完全にまったく新しい創作)、『湯を沸かすほどの熱い愛』のヒットはなにも無関係ではあるまい。もうひとつ言えば、舞台の世界では若い劇作家が人々の心をとらえるオリジナル戯曲を作り上げているのだから、映画からそういう才能が出現しても不思議ではない。そういう才能をもった監督は確実にいる。ようはそういう才能に映画を作らせてみせるか否かだ。

その意味で、この松竹ブロードキャスティングのプロジェクトの存在は大きい。作家主義を唱え、制作スタイルは“監督のやりたいこと”を最大限尊重する。この過程を経て発表された『滝を見にいく』『恋人たち』が大きな反響を呼んだことは日本の映画界がもっと注視していいことだろう。

こうして迎えたプロジェクト第3弾となる『東京ウィンドオーケストラ』は、もしかしたらこのプロジェクトの新たな道筋を作る一作になるかもしれない。

これまでプロジェクト作品は、『滝を見にいく』が沖田修一監督、『恋人たち』が橋口亮輔監督と、実績と実力ともに申し分のない監督。いわばすでにすでに名の知れた監督がオリジナルで自身の手腕をいかんなく発揮する形だった。

ただ、今回はちょっと違う。先に触れたように坂下雄一郎監督は、今回が商業映画デビューを迎える新人。過去2作品とは違い、いわばまだ実力がまったくわからない無名の新人にその手綱を委ねた形だ。プロジェクトとしては一歩推し進めたとうか、新機軸を打ち出したというか。新人にチャンスを与え、託すという新たな試みになっている。

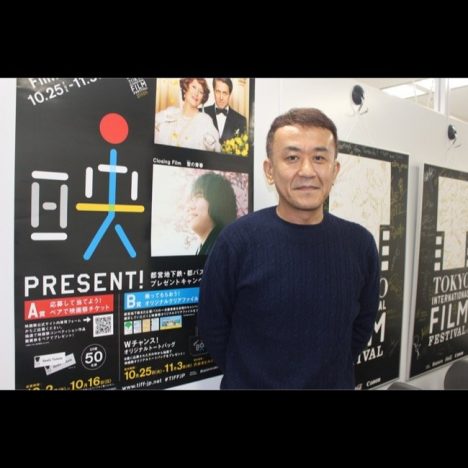

そこで気になるのが今回の新人であっても全2作の制作スタイルが踏襲されたのか否かという点だ。坂下監督に話をきいてみると、まず最初のオファーについてこう振り返る。「お話をいただいたのはもうほんとうにある日突然で(笑)。ある撮影で中国にいっていたときだったのですが、突然電話がかかってきて、1度話したいと。まったく面識がなかったので、誰から僕の電話番号を入手したのか気になりつつ(苦笑)、じゃあ1度お会いしましょうとなって。実際にお会いしたら、このようなプロジェクトでやってみないかと。そのときは、まだ『滝に見にいく』の公開前で、『恋人たち』は撮影もしていなかったので、いまひとつ全容は正直ピンときませんでした。ただ、当時、僕は『神奈川芸術大学映像学科研究室』の劇場公開が終わったあとで、いろいろと企画は出していたけど、実現まで結びついたものはなくて、次が何もきまっていない状態。この1年で何も撮れなかったら、もう辞めようと思っていたときにきた話だったので、自分のオリジナルが書けて監督も務めることができるなんて、これほどうれしいことはない。どうにかしてこのチャンスをものにしたくて、すぐに脚本を書き始めました」

脚本は決定稿になるまで数を数えたが、そのやりとりは納得のいくものだったと明かす。「作り手の意見を最大限尊重とはいってても、100%信じることは人間なかなかできないですよね(笑)。だから、脚本を最初に提出するときは疑りかかっていたところがないとはいえなかった。まあ、作家主義とはいっているけど、結局、ここをこう変えたほうがいいとか、いろいろ細かく指示されるのかなと思っていたんですよ。でも、違って。僕としてはそういう細かい指摘はどうでもいい。要はその脚本がおもしろいかおもしろくないかを判断してくれたらいい。そう思っていたんですけど、プロデューサーとのやりとりはまさにそういったもので。なんかを無理強いしたり、こちらに押し付けてくることはありませんでした。あくまでこちらに主体性をもたせてくれる。そこでひとつプロジェクトの理念が見掛け倒しでないことは感じましたね」