『溺れるナイフ』は究極の少女マンガ映画だーー山戸結希監督、文法を逸脱した映像表現の力

画面からパッションが溢れてくる。色彩が躍動している。久しぶりに、映画を観て脳天から痺れまくる感覚を味わってしまった。あまりに鮮烈な『溺れるナイフ』は、映像を観る喜びと、ヒリヒリとした現実に向き合う感覚を思い出させてくれる。

平成元年生まれでまだ二十代の、大学では哲学科出身だという山戸結希は、個性と才能の詰まった映画監督だ。「映画は映像の芸術なので、セリフに頼ってはならない」とよく言われるが、山戸監督の過去作『おとぎ話みたい』は、全体が少女による、ときに難解なナレーションや、演劇風の独白で構成される。だが、それが作品をダメにすることはなく、逆に、だからこそグイグイと一人の少女の内面に引きずり込まれていく。そしてその原動力となっているのが、作品を貫く強い映像の「印象」と、常にテーマに向き合い続ける強い「意志」である。

本作『溺れるナイフ』では、田舎の海岸で少女と少年が出会う場面で、ペン画のような荒く強烈なコントラストで描写される波と、その側を少女が歩いていく風景に、海に入る少年を写した数カットを何度も断続的に挿入するという、ある種の暴力性をはらむ編集が見られ、度肝を抜く。従来のコードにはまらない、いわゆる「文法」の逸脱である。

ジャン=リュック・ゴダールが『勝手にしやがれ』で行った、ジャンプカットなどの新しい演出手法や、小津安二郎が意図的に行った、イマジナリーラインを越える禁断的なカットの繋ぎなど、改革的な映像作家は、多くの優れた作家が構築し規則化した手法をあえて無視することで、映画をさらに前進させる。文法は、ある意味便宜的なものに過ぎず、本来は存在しないものなのだ。山戸監督は本能と感性を手掛かりに、表現したいテーマを自分の設定した規律のなかで表現する。彼女の作品に強い「印象」を与えられるというのは、それが借り物の表現でないからである。だから演出は陳腐にならず、少女の精神の叫びが突き刺さってくる。

『溺れるナイフ』は全17巻の同名の少女マンガが原作だ。このマンガを読むと、山戸結希監督が映画化を熱望したというのも納得する、彼女同様の先端的で根源的なテーマに取り組んでいる作品だということが分かる。そして、長い原作のエピソードを拾い脚色した映画のストーリーは、内容を薄めたダイジェストなどでなく、山戸監督らしい、より純粋で直線的な、さらに強い「印象」を残す作品へと変貌を遂げた。

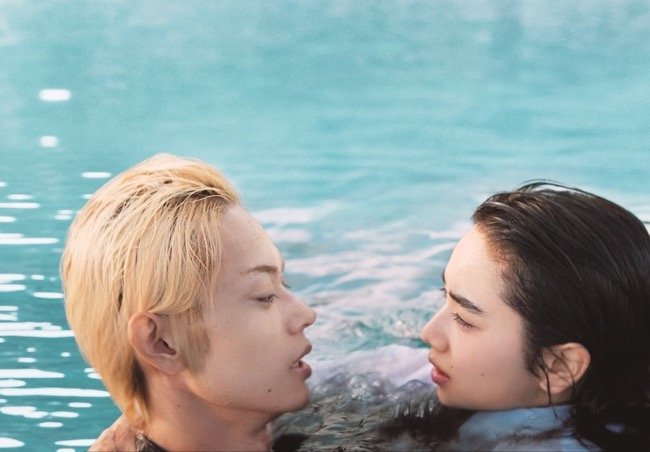

自身もティーンモデル出身である小松菜奈が演じる、東京で芸能活動をしている少女“夏芽”は、親の都合で不本意にも辺鄙な田舎の町に住むことになってしまう。「わたしが欲しているのは、身体を貫くようなまばゆい閃光だけ」と独白する彼女は、芸能活動から離れ、輝きの世界から取り残されていく失意のなか、土地のしきたりにより立ち入り禁止となっている海岸をふらふらとさまよう。そこで出会ったのが、「この町のモンは全部俺の好きにしてええんじゃ」と豪語する、菅田将暉演じる破天荒な少年、“コウ”だ。

なぜこの二人が強く惹かれ合うのか。東京と田舎町に心と体を引き裂かれた夏芽は、土地の者が畏れる「神さん」の住む「異界」に足を踏み入れている。ここではない場所、誰もが足を踏み入れることができない場所という意味では、「芸能界」と、この神域は同種のものといえる。夏芽は「美しさ」という「力」を持っており、コウは旧家の神職であることを背景に、地元ではいくつかの意味で「力」を持った存在だ。彼らは「力」を持ち、タブーを畏れずに破ることで、町の誰もが到達できない「遠くまで行ける」特別な二人なのである。同時に、ともに禁断の実を食べ、エデンの楽園を追放されるアダムとイヴのようでもある。