初めてのBALLISTIK BOYZライブ体験記 女性アイドル中心のライターが目撃した、“PASION”溢れる現場の熱気

BALLISTIK BOYZの単独ライブを観るのは、この日が初めてだった。ここ数年は女性アイドルのライブを取材することが多い自分にとって、男性ダンス&ボーカルグループの現場は、近しいカルチャーにあるとはいえ、これまでどこか遠い存在のように感じてしまっていた。歌やダンスで魅せるという点では共通しているはずなのに、パフォーマンスの組み立て方も、会場に流れる空気も、まったく別の文法で動いているのだろうなという予感がずっとあった。

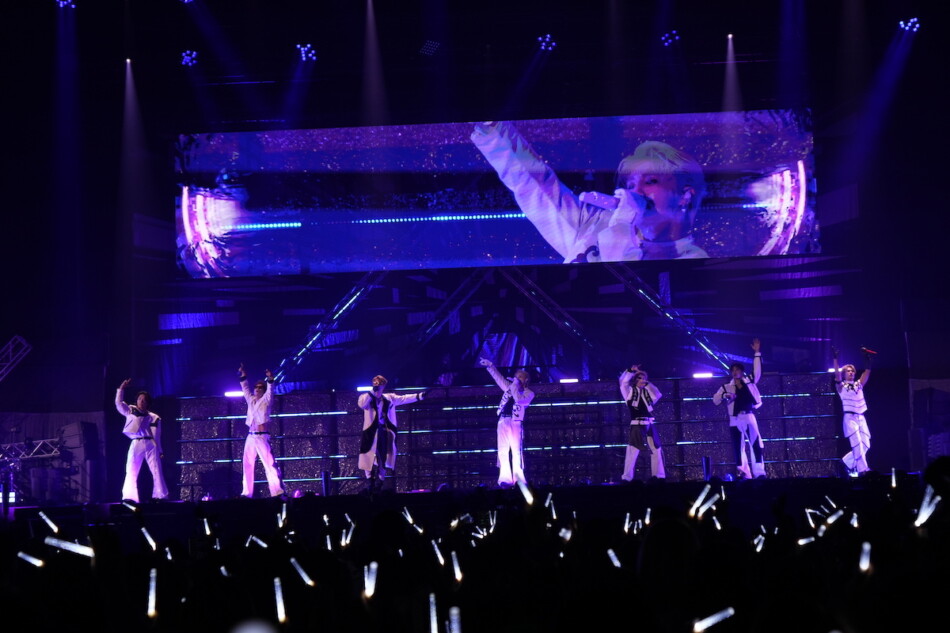

その答えを確かめたくて足を運んだのが、11月23日にTOYOTA ARENA TOKYOで行われたツアーファイナル公演だった。半ば好奇心、半ば探求心のような気持ちを抱えて会場へ向かったが、アリーナの中に足を踏み入れた瞬間から、「たしかに別物かもしれない」と思う瞬間が、入場してすぐに訪れた。明かりが落ち、これまでの軌跡を振り返る映像がスクリーンに映し出されると、会場の空気が一段と引き締まる。そして、メンバーが客席の周りに点在する小さなステージに次々と姿を見せた瞬間、反応が一気に変わった。曲の展開ごとに驚きや高揚が用意されていて、それに合わせてあちこちから声が上がる。その細やかな盛り上がりの波が、ライブ全体のテンションをどんどん押し上げていくように思えた。

ライブが始まってまず驚いたのは、歌とダンスの高いクオリティだった。それは当然のことだろうと言われてしまうかもしれないが、BALLISTIK BOYZは身体そのものを使って魅せる力が圧倒的に高い。一つひとつの動きのキレや、踊りながらも乱れない呼吸、思わず見上げてしまうようなジャンプの高さ、そのすべてが大きな波のような勢いで押し寄せてくる。ただ派手なだけではなく、鍛え上げた体が正確に動くからこそ生まれる力強さがあって、目を奪われているうちに、怒涛のセットリストからあっという間にステージの世界へ引き込まれてしまった。

ボーカルやラップが短い間隔で入れ替わっていくため、観客の反応も自然と途切れない。女性アイドルのライブでは、特定のメンバーが登場した瞬間に大きな歓声が生まれることが多いけれど、BALLISTIK BOYZの場合は曲のパート割りそのものが盛り上がりのきっかけになっていた。誰かのパートが終わるとすぐに次のメンバーの声が重なり、そのたびに会場のどこかで歓声が上がる。一切休みがない攻撃的なセットリスト。これがBALLISTIK BOYZか……と序盤からすでにその熱量に圧倒されるばかりだった。

「歌って踊ってアクロバットもするグループ」とよく語られるBALLISTIK BOYZだが、その言葉以上に、実際のステージから伝わってきたのは肉体そのものの存在感だった。女性アイドルのライブで重視される、視線の使い方や細かな表情とはまた別の方向性で、彼らは身体全体を使ってステージの空気を押し広げていく。「テンハネ -1000%-」で見せたSTOMPや鋭く揃った動きには、映像だけでは伝わらない、生々しい情報量と迫力がぎっしり詰まっていた。

中盤の「All of You」「Animal」のブロックでは、その身体で魅せる構造が一気に際立ち、説得力をもって迫ってきた。照明に浮かび上がる鍛えられた体の陰影、重心を落とした滑らかなステップ、ゆっくりと観客を射抜くような視線といった要素は、“肉体そのものを表現として使うパフォーマンス”として前面に出てくる。しかしそれは決して過剰なアピールではなく、楽曲の温度や質感に合わせて緻密に設計された表現として成立している。身体がそのまま音の延長線になり、筋肉の動きすらリズムの一部として織り込まれているように感じられた。

そして極めつけが、アンコールで披露された「PASION」だった。何度も鳴り響くファンファーレに合わせ、観客がしゃがみ込み、合図と同時に一斉に跳び上がる、「ロウ!」と「ジャンプ!」が何度も往復するあの瞬間の熱気は、ほかのどんなライブとも比べられない。女性アイドルの現場にも一体感はあるが、この曲で生まれていたのはもっと原始的な、身体そのもので呼吸を合わせる同期に近い感覚だった。誰かが主役になるのではなく、会場にいる全員が同じ跳躍のタイミングを共有し、その瞬間を重ねるたびに熱がさらに上書きされていく。繰り返すほど高まっていくあの構造は、どこかヒップホップのサイファーのような、終わりなく上昇していく空気を感じさせた。

女性アイドルの現場では、可憐さや物語性、そして細やかな視線の表現が中心にある。一方でBALLISTIK BOYZは、身体そのものをまっすぐぶつけてくるタイプのパフォーマンスだ。どちらが優れているということではなく、そもそもの表現の軸がまったく違う。そんな当たり前のことを、自分はいつの間にか忘れていたのだと気づかされた。

そしてだからこそ、この日のステージはとても新鮮だった。ここからさらに進化していくであろう7人のパフォーマンスを、次はどんな視点で味わえるのだろう。そんな新しい楽しみが静かに芽生えた夜だった。

BALLISTIK BOYZが締めくくる『“IMPACT”』の集大成 決意と覚悟を持って示す第二章での進化

11月23日、7人組ダンス&ボーカルグループのBALLISTIK BOYZが東京・トヨタアリーナ東京にて『BALLISTIK B…

BALLISTIK BOYZ、EXILE AKIRAも駆けつけた初の上海公演レポ 海外ならではのカバーコーナーも

BALLISTIK BOYZが、自身初のアジアツアー『BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR 2025 "IMPACT…