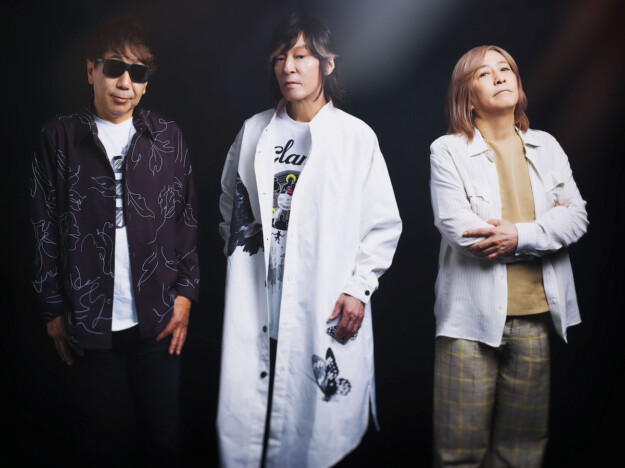

佐藤大×JUN INAGAWA特別対談 ゲーム『攻殻機動隊』サントラに息づくテクノ/クラブカルチャーを語る

時代を超えて様々な解釈が生まれている石野卓球の楽曲

――ゲーム・アニメ・テクノをミックスした作品として最初に世に発信されたのがゲーム『攻殻機動隊~GHOST IN THE SHELL~』のサウンドトラックで、そのコンセプトや情熱をある種引き継いだ作品として『エウレカ』に繋がっていくのはとてもドラマチックです。そして、このサントラがすごいのって、国外のビッグネームをその情熱に巻き込めたところだと感じます。今作には超豪華なメンツが揃っているわけですが、今おふたりが仰ったように、まさに97年と今とではアニメやゲームが置かれている状況が違うわけですよね。

佐藤:当時のゲーマーの中で彼らを知っている人はほぼいなかったと思います。テクノというより、シンセ中心のピコピコサウンドとゲームの相性が良いのは認知されてましたしね。だからそういうサウンドが鳴っていれば、作った人が誰であるかは、ある程度治外法権でした。だから自分たちが好きなアーティストたちを呼んでこられた。当時のアイデアとしては、ゲーム中に石野卓球の音楽が鳴っているとイメージすると、まるでゲームそのものをハッキングしてるみたい、と考えたんです。一般的なゲーム音楽とは違うルールのテクノが、シューティングゲームの中で鳴るとどうなるか。あのハッキングの結果が、約30年のときを経た再発盤のリリースに繋がったのかもしれないですね。でもゲーム本編の再リリースはないという(笑)。

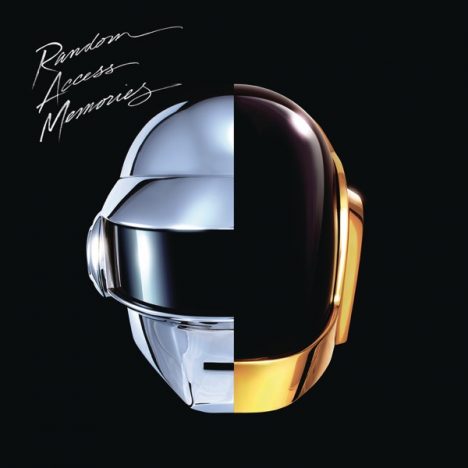

INAGAWA:実は僕、ゲームの方はやったことないんですよ。オリジナル盤から音源はずっと聴いてきたんですけど、ゲームがどんな内容なのかはいまだにわかりません。初代PSですもんね……。だから僕にとっては、認識した当時からカッコいいテクノのコンピレーションでした。今ダンスフロアで流れていたとしても違和感なく踊れると思います。

ーーわかります。

INAGAWA:僕も佐藤大さんたちがやってきたことのように「気が付いたらそこにいる状態」を作りたいと思うようになりました。作りたいと思って作れるものではない気がしますが……。世代的に『WIRE』(1999年〜2014年まで開催された日本の代表的なテクノイベント。石野卓球主催で第一回目が行われ、Derrick May、 Westbam、 Mijk van Dijk、Westbamらは複数回出演し、Brother From Another PlanetもClaude Young名義で2000年に一度出演している)に間に合わなかった身として、あの時の空気感や物語を体感していた佐藤さんたちがすごく羨ましいです。僕はどんなに90年代の電子音楽のムーヴメントや『WIRE』を愛していても、文字や映像、アーカイブでしかないのです。だけど映像や文字を超えてくる感動や熱気、物語を僕は音楽を通して感じることができています。

佐藤:でもその気持ちは僕もわかります。まりん(砂原良徳)と僕は同い年なんですが、彼と共感したのが「YMOに間に合わなかった」って話で。我々が小6のときにYMOは散開してしまいましたから、彼らのライブを体験できなかったという無念はいまもずっと持っています。小6で武道館はちょっとハードル高かったですね。でも、まりんは入口まで行ったらしいんけど(笑)。さっきのJoy Divisionの話もそうですけど、基本的に何かに間に合ってないんです。だからこそ惹かれて、自分の原動力になってるのかもしれません。もしかしたらYMOのメンバーたちですら、何かに間に合わなかったという感覚は共通して持っているのかもしれない。

INAGAWA:今の感覚でいうと間に合う気がしないですよ。『WIRE』の場に居られなかったし、その感覚を知らないからこの先もずっと惹かれ続けてしまう気がする。なんなら『攻殻機動隊』もそうなんですよね。言ってることは分かるんですけど、リアルタイムではないからその当時の社会性みたいな何かが自分には欠けている気がして、完全に理解しきれているんだろうかという感覚があります。だから『攻殻』にも魅了され続けています。

佐藤:でもリアルタイムの当事者になってみると、全然無自覚。「セカンド・サマー・オブ・ラブ」も、メディアはセンセーショナルに切り取ったんですけど、あの頃は「これがマッドチェスターである!」と思って現場で踊っていた人はほとんどいなかったのでは(笑)。

――『WIRE』に言及がありましたが、本作に参加したアーティストの何人かは同フェスにも出演してますよね。

佐藤:実際『WIRE』に繋がっていたところもあると思います。

INAGAWA:Mijk Van DijkとかDerrick Mayは『WIRE 99 COMPILATION』にも参加してますよね。僕、あのシリーズのコンピを買いあさって自分のDJで使い倒しています。「NIJI(RMX for WIRE 99)」はさすがに僕らの世代では誰も持ってないだろうと思って切り札にしてたんですけど、この間19歳のDJがかけてたんです(笑)。オリジナルバージョンの「虹」は僕のDJセットのエンディングとしてプレイします。「虹」を最終回にセッティングしておいて逆算して物語を構築することもあるくらい「虹」は僕にとってライフアンセムです。音楽の旅の道中で色々な感情になったり、どんなことがあっても最後「虹」が流れるとまとまるんです。「色々あったしこれからもあるけど繰り返していくんだ」と安心するというか。すべて円になるというか……あれこそサイケデリアの円環! 不思議な曲です……。

僕がかけすぎて他の現場でも聴くんですけど、ついにこのRemixまでプレイされるようになったかと。それが僕よりも下の世代で起きてるのが面白いと思うんですよね。みんなの「虹」があって面白いです。「虹」の前後にかける曲の違いや、「虹」までの持っていき方で「虹」という曲の意味や感情も変わってきます。卓球さんがかける感覚ともまた違うと思います。色々な「虹」が無限に枝分かれしていく……脱構築されながら「虹」の良さが世代を超えてゆく今の状況、本当に最高だと思います。

佐藤:今回、改めて石野君が提供している「Ghost In The Shell」を聴いてみて、僕も似たようなことを感じましたね。すでに僕らもゲームの記憶は薄れてしまっていますが、それも相まって当時の感覚とは違った別のエネルギーを感じます。今作をゲームサントラではなく、テクノのコンピレーションとして解釈できるようになったというか。30年寝かすと感覚が刷新されて、色々と新しく感じられるっていうのはリアルタイムだった僕も同じ意見です。マイクの「Fuchi Koma」なんかは、いまのシーンの最前線で活躍する若いDJの感覚とシンクロしているようにも感じます。アートワークにも脱構築的なメッセージが現れているように思いますね。

INAGAWA:DJの環境が90年代と大きく変わったのも大きい気がします。「便利になった=より良いものができる」ということではない気がしますが、どんどん新しい機能やエフェクターが追加されミックスでさらにたくさんのアイデアを試せるようになったのは事実です。色々なアイデアを組み合わせることで新しい魅力や可能性を引き出そうとするDJも出てくると思います。このサントラは上ネタが少ない曲が結構あるんで、ミックスで楽しめそうだなと。個人的にはDave Angelの「Can U Dig It」が一番好きなんですが、この曲もフロアで輝きそうですね。