大貫妙子や山下達郎が世界的にリバイバルヒット みのが考える、シティポップが今求められる理由

シティポップのコンピ盤を聴くたびに勉強不足だなって感じる

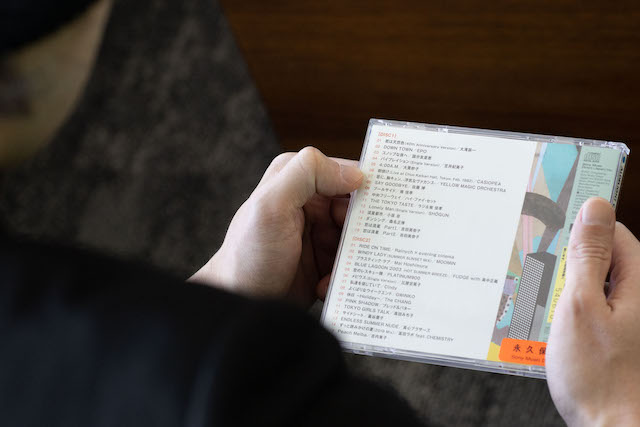

ーー今回2作のコンピレーションアルバムを聴いてもらいましたが、いずれも興味深い内容だと思います。まずは、『ALDELIGHT CITY -A New Standard For Japanese Pop 1975-2021-』について。

みの:これ、すごくいい内容でした。

ーーディスクが2枚あって、1枚目は1970年代から80年代にかけての一般的なイメージのシティポップ、2枚目は90年代以降で2020年代まで網羅しています。まず、1枚目はどうですか。

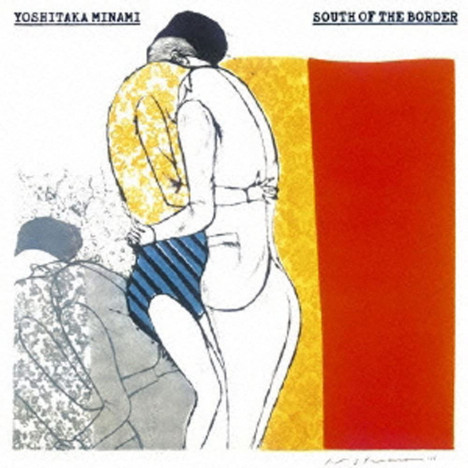

みの:大滝詠一、大貫妙子、南佳孝っていう選曲は、直球です。個人的に面白いなと思ったのは、CASIOPEAが選ばれていることですね。こういうテクニカルなフュージョンって、あまり好まれていない時期があったと思うんですよ。でも今は、CASIOPEAもT-SQUAREも海外受けがすごくいいし、そこが認めてくれたからようやく自信を持って聴ける、みたいな。日本人もこのあたりをちゃんと楽しめるようになってきたのかなって感じますね。だから、CASIOPEAを選んでいるのはすごくいいなと思いました。あと、YMOの「君に、胸キュン。」をシティポップの枠内に入れるっていうのも、ちょっと面白いと思います。この曲はちょっとメタ構造というか、ロックやニューミュージック畑の人が歌謡曲っぽいところにセルアウトするっていう二重構造の面白さを楽しむ曲だと思うんですけれど、このコンピで並ぶとその感覚は消失しているのかなと思います。聴く方は純粋にシティポップとして楽しんでいるっていう。

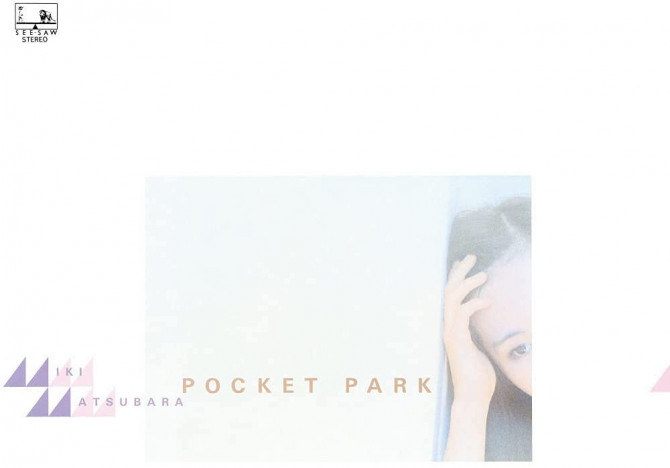

ーー大貫妙子さんは「4:00 A.M.」が選ばれています。

みの:今、すごく海外で話題になっていますよね。

ーー大貫さんといえば、テレビのバラエティ番組で、1977年の『SUNSHOWER』というアルバムのレコードを買うために日本に来たアメリカ人が紹介されました。

みの:そうですよね。『SUNSHOWER』が人気だというイメージだったのですが、いつの間にか『MIGNONNE』(1978年)に入っている「4:00 A.M.」に変わっている。

ーー当時もすでに『MIGNONNE』は人気だったそうです。ただ、去年TikTokで「4:00 A.M.」がブレイクして、完全に逆転。どうやら〈Lord give me one more chance〉(「神様、もう一度チャンスを下さい」という意味)という歌詞が、海外受けしたみたいですね。

みの:なるほど。大貫さんの80年代以降のヨーロッパ三部作の前ということもあって、サウンドがちょっとハードなところもありますよね。その音作りが海外で受けるのはなんとなくわかります。めちゃかっこいいギターソロが入っているし、ロック好きな人も聴けますよね。少しファンク色も強いし、後半のグルーヴとかめちゃくちゃかっこいい。

ーー大貫さんは、クラウン時代の2枚のソロ作品はわりとソウルっぽいですが、『MIGNONNE』は方向性を迷っていた頃に作られたそうです。ファンにとっては「突然の贈り物」や「横顔」といったどちらかというとしっとりとした曲が入っているアルバムという認識なので、「4:00 A.M.」に特化して注目されているのが面白いですね。

みの:やっぱり埋もれているグルーヴを探究したいっていうのが、海外視点でのシティポップを掘る要因かもしれない。だから、こういうファンク路線の楽曲を聴いてかっこいいって思われていることは想像がつきますね。

ーー90年代にも和モノレアグルーヴのブームがありましたが、またちょっと流れが違っているような気がします。例えば、ここに収録された吉田美奈子さんの「恋は流星」は、すでに90年代に再評価されていました。

みの:そういう意味でいうと、この1枚目のディスクは、伝統的なセレクトも含めつつもアップデートしているという感覚があり、とても秀逸だと思います。

ーーでは、『ALDELIGHT CITY -A New Standard For Japanese Pop 1975-2021-』の2枚目のディスクの方はどうですか。

みの:2枚目は、シティポップが国内だけのものじゃなく、海外のリスナーが聴くことも前提として選曲されていると感じます。インドネシアのRainychが歌う「RIDE ON TIME」(山下達郎のカバー)から始まるっていうのが、その意思表示ですね。Rainychは松原みきの「真夜中のドア~stay with me」のカバーもそうですが、最近のシティポップブームのかなり重要な役割を担った人物だと思います。そこから入ってくるっていうのは素晴らしい。

ーーたしかにRainychの影響は大きいですね。

みの:YouTuberの活動をしていると、どうしても数字を取らなきゃみたいなのがありますよね。でも彼女は純粋に自分が好きな楽曲を選んで、それが跳ねている。それって、ある種のキュレーターとしての役割を担っていると思うんですよ。彼女が取り上げると再評価につながる、みたいなね。そういう図式まで1人で作り上げているし、歌唱力や日本語をものにする能力は大前提としてありますが、何よりもキュレーション能力が非常に高いと思います。

ーー他に気になった楽曲はありますか。

みの:CindyとかGWINKOは聴いたことなかったので、すごく新鮮でした。ディスク2は結構聴いたことない曲が多かったですね。90年代物ってシティポップという切り口ではまだまだアクセスしにくいと感じていて、それをシティポップ的な耳で楽しめる楽曲をマニアックに紹介してくれています。

ーーおそらく10年前にシティポップのコンピレーションを作っていたら、これらの曲は入ってないと思います。まさに今の視点の選曲ですね。

みの:このあたりの90年代J-POPを、シティポップとしてディグる、みたいなのは、未踏の分野もかなり残っていますよね。再発もされていなくて、サブスクにも来ないっていう。

ーー90年代はまだ評価が定まっていない。

みの:そうですよね。だからこのコンピレーションでは、古典をおさらいしつつも若干アップデートし、国際化したシティポップにも目を向けている。それと、まだまだ未踏の分野である90年代をしっかり扱っているという、その点が非常に優れていると思います。シティポップのコンピレーション盤を聴くたびに、いつも勉強不足だなって感じるんです。まだまだあるなって。それだけいいものがたくさん残っている証拠でもありますね。