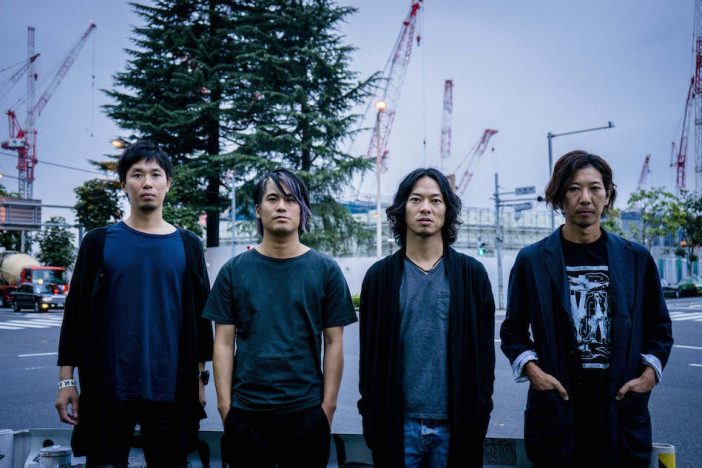

アルバム『ALL INDIES THE BACK HORN』インタビュー

THE BACK HORNに聞く、音楽性がブレない理由「自分たちに合うものだけを作ろうとしてきた」

結成20周年を迎えたTHE BACK HORNがニューアルバム『ALL INDIES THE BACK HORN』をリリース。インディーズ時代の楽曲を再レコーディングした本作は、バンドの原点と最新型のサウンドを同時に体感できる作品に仕上がっている。

今回は山田将司(Vo)、菅波栄純(Gt)にインタビュー。『ALL INDIES THE BACK HORN』の制作プロセスを中心に、作家・住野よるとのコラボレーションプロジェクト、20周年を記念したワンマンツアーなどについて語ってもらった。(森朋之)

このメンバーで出したい音を出そうとしていた(菅波栄純)

ーーまずは作家の住野よるさんとのコラボプロジェクトについて聞かせてください。住野さんの新作「この気持ちもいつか忘れる」、THE BACK HORNの新曲「ハナレバナレ」はお互いに構想やイメージを伝え合いながら制作したそうですね。

菅波栄純(以下、菅波):はい。打ち合わせを何回も重ねて、いろいろと話をさせてもらいながら制作を進めました。

山田将司(以下、山田):住野さんから「こういう感じの小説を書こうと思っています」という話を聞いて、そこからイメージを膨らませて。

菅波:うん。原稿を読ませてもらって、そこからインスピレーションを受けた言葉を歌詞に入れたりもしました。曲調については、もともと住野さんがTHE BACK HORNを好きでいてくれたこともあったし、自分たちらしいロックをガツン! とやろうと思って。そのうえで、小説とリンクするところを作るという感じですね。お互いの作品について口出ししたり、干渉するんじゃなくて、刺激を受けながら、自分たちがやりたいことを表現するというか。ヘンに考えすぎず、ヒラメキで勝負する感じでしたね。

山田:「ハナレバナレ」の原型は栄純が作ったんですけど、すごくスピード感があって、展開も激しくて。これだけの情報量が凝縮された曲は、THE BACK HORNにとっても初めてかもしれないですね。今年出したミニアルバム『情景泥棒』と地続きでありながら、また新しいサウンドアプローチができたかなと。住野さんの小説を読んでから聴けば、また聴こえ方が変わると思うんですよ。激しいだけではなくて、味わい深い曲になっていると思います。

ーーなるほど。間奏のパートでいきなり情景が変わるアレンジも印象的でした。住野さんの小説も予想外のストーリー展開が特徴でもあるので、そこもリンクしているのかなと。

菅波:そうかもしれないですね。ガツンとしたロックのなかにいきなり違う場面を挟み込むアレンジは、『情景泥棒』(2018年3月発売ミニアルバム)のときも取り入れていたから、その流れもあったと思います。「ハナレバナレ」は3分半くらいの曲なんですけど、その短い時間の間に大きく展開するのも気に入っていて。

山田:うん。ライブでもいい感じでやれると思います。

菅波:まだ詳しいことは決まってないんですけど、プロジェクト自体はこの後も続く予定なんですよ。お互いに影響を与えながら、また新しい挑戦ができたらいいですね。

ーーそして10月17日にはニューアルバム『ALL INDIES THE BACK HORN』がリリースされます。インディーズ時代にリリースした作品(1stミニアルバム『何処へ行く』、1stシングル『風船』、2ndアルバム『甦る陽』)を再レコーディングした作品ですね。

山田:インディーズのときの曲を再録するというのは、スタッフから出てきたアイデアなんですよ。3作とも廃盤になってるから、最近ファンになってくれた人たちは聴くのが難しい状態で。

菅波:ライブではやってるんだけどね。

山田:うん。ただ、ベスト盤として出すのはどうかな? というのもあったんですよね。インディーズの音源は前のベースと一緒に録ってるし、20周年というタイミングで、過去の曲をいまの4人でレコーディングするのはいいんじゃないかと。

菅波:久々に演奏した曲もありましたね。「茜空」とか「走る丘」とか。

山田:「茜空」は、いまの4人になってから1回しかやってないんじゃない?

菅波:そうだな。以前に再録していた5曲(「冬のミルク」「ザクロ」「桜雪」「無限の荒野」「泣いている人」)以外はすべて新たに録ったんですけど、メンバーそれぞれにテーマがあったんですよね。光舟(岡峰光舟/Ba)は前から「原曲のベースラインはすごくいいし、普通に好き」って言っていて。そこに自分で考えたフレーズを混ぜながらレコーディングしてましたね。マツ(松田晋二/Dr)は「いまの演奏力でぜんぶ塗り替えたい」という感じで、すごくタフなドラムを叩いていて。俺はハイブリッドな感じでやったんですよね。

ーー当時の感覚と、いまだからやれることを混ぜるということですか?

菅波:はい。インディーズの頃はエフェクターも1個くらいしか持ってなくて(笑)、出せる音も限られてたんですよ。だから今回は楽曲に合わせていろんな音色で演奏してみたくて。以前は弾けなかったアドリブのフレーズなんかもかなり入れてますね。逆に当時とまったく同じやり方で録った曲もあるんです。インディーズのときはヘッドフォンが吹っ飛ぶような音量でアンプに向き合ってレコーディングしてたんですけど、今回、それを再現してみたくて。何をどうやって弾いてるのかわからないし、ズレてたりするんですけど、それがカッコいいっていう。

山田:強いよね、それは(笑)。

菅波:「こういう感じで弾こう」て、狙ってやれないからね。歌はどう?

山田:そうだな……。インディーズの頃は衝動に任せてたというか、勢いで歌ってたところもあって。いま聴き返してみると「ここはじっくり聴かせたほうがいいな」という部分もあったりするんですよ。もちろん衝動的にいったほうがいいところもあるんだけど、いまは引き算して考えることもできるし、曲が向かっていく方向、そのなかにあるメッセージを増幅させることを意識して歌った感じですね。20年やってきた経験もあるし、昔よりは豊かな表現ができていると思います。

ーーなるほど。改めて初期の楽曲を聴いてみると、THE BACK HORNの独特の世界観は、最初から存在していたんだなと感じて。驚くほど個性的だし、どの楽曲もめちゃくちゃキャラが濃いじゃないですか。

山田:そうですね(笑)。

菅波:それは俺も思います。

ーーこの楽曲を作っていた頃、「こういう音楽をやりたい」というビジョンはあったんですか?

菅波:なかったんですよね、それが。どういう音楽をやるかというよりも、このメンバーで出したい音を出そうとしていたというか。あと、将司の歌の存在がとにかくデカかったんです。将司が歌えば自ずとこの世界観になるというか。それを形にするために、メロディやコード進行を探っていたので。このアルバムに入っている曲はすべて、このメンバーでやっていたから生まれたものだと思いますね。

ーーグランジをやろうとか、ミクスチャーをやろうとか、そういうことではなく?

山田:そういう話はほとんどしてなかったですね。

菅波:それよりも自分たちに似合うというか、「“らしく”やりてえ」っていうことだけかな。「やったる!」「かましたる!」という気持ちもありましたね。18才、19才くらいだったので。

ーー「魚雷」「ザクロ」とか、タイトルもすごいですよね。

菅波:そうですね(笑)。「怪しき雲ゆき」は将司の歌詞なんですけど、これって、人生初歌詞?

山田:人生初ではないけど、CDになった歌詞はこれが初めてだな。

菅波:そうか。でも、18才でこれが書けるってすごいよな。〈カナナカナカナカナ...〉がAメロの半分以上を占めてるって、日本のロック史上でもかなり斬新だと思うんだけど(笑)。

山田:〈土の匂いがする/土の匂いがする/何万 何千 何百の...〉とかね。

菅波:すごいよな。これ、どういう発想で書いたか覚えてる?

山田:よく覚えてないけど(笑)、柔軟だったんだろうね、脳みそが。想像だけでどこまでも飛んでいけたし、歌詞の世界と自分がつながるまで深く入っていくような感じもあって。この頃の歌詞は、悶々とした感情を埋めるような感覚で書いてたと思うんですよ。

菅波:あ、それはわかる。苛立ちとかな。

山田:そう。苛立ちとか寂しさとか、そういうものを自分で埋めようとしてたんじゃないかな。カッコつけたい気持ちは、ほぼなかった。