柳樂光隆の新譜キュレーション 第6回

ブルーノート・レコードは再び最高到達点に? 柳樂光隆がジャズ名門レーベルの新作を選盤

「ジャズと言えばブルーノート」というくらい、多くの人に知られている名門中の名門レーベルが〈ブルーノート・レコード〉だ。このレーベルはどの時代も常に最高なのだが、21世紀に入ってからはその最高到達点に再び達しているといっても過言ではない。前社長のブルース・ランドヴァルがまいた種を現社長のドン・ウォズが育てる形で、ロバート・グラスパー、ホセ・ジェイムズ、デリック・ホッジ、ケンドリック・スコットなどをリリースし、成功を収め、ジャズ以外のジャンルをも刺激している状況がそれを証明している。

ただ、ブルーノートというレーベルは若手をリリースしているだけではない。そこが近年のブルーノートの素晴らしさであり、ドン・ウォズだからこそできている仕事だと思うのだ。ドンが行っているチャレンジは常に、ブルーノートへの愛情とブルーノートが紡いできた歴史への敬意と共にある。

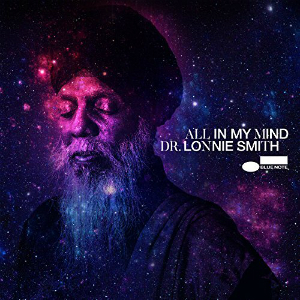

Dr.ロニー・スミス『All In My Mind』

Dr.ロニー・スミスは、1960年代からブルーノートでレコーディングしていた偉大なオルガンジャズ・レジェンドだ。ソウルジャズの名盤ルー・ドナルドソン『Alligator Bogaloo』が有名だが、まだソウルフルな天才ギタリストとして売り出し中だったジョージ・ベンソンの作品に欠かせない鍵盤奏者でもあった。そして、自身でもブルーノートに4枚のリーダー作を残していて、どれもソウルジャズ好きにはお馴染みだろう。そんなロニーは90年代以降、UKの“ジャズで踊る”ムーブメントでダンスミュージックとして再評価されたり、『Drives』に収録されていた「Spinning Wheel」がA Tribe Called Questの「Can I Kick It」にサンプリングされて、ヒップホップの世界でも再注目されたこともある。そんなレジェンドをブルーノートは2016年に突如迎え入れ、今年、2枚目のアルバムをリリースした。その理由にロニーが1990年代以降、つねに新しい世代のミュージシャンと共演し続けていたことがある。近年の共演者として挙げられるのは、ジョナサン・ブレイクやジャマイア・ウィリアムスのような“ロバート・グラスパー前後のヒップホップ”を理解した世代の重要人物や、超新星のジョー・ダイソンだ。そして、新作では彼らとともにウェイン・ショーターの「Juju」のような楽曲をオルガンでプレイし、オルガンジャズのイメージを軽々と乗り越える演奏を聴かせてくれている。

つまり、ロニーはここ数年、常にレジェンド枠ではなくジャズシーンの中で現役として戦っていたのだ。それを引き上げたブルーノートは慧眼であるだけでなく、シーンの中の状況がきちんと見えているということだろう。実際にロニーの近作は当たり前のようにヒップホップ以降の感覚もあり、同時にコンテンポラリージャズの技法も入っている。こういうジャズの歴史を体現しているレジェンドをきちんと迎えるのがブルーノートの意識の高さだ。そして、それはブルーノートが1960年代に自ら大きなムーブメントにしてきたオルガンジャズというジャンルを再定義し、再び世に問うものでもある。ドン・ウォズ後のブルーノートは今、自らが生み出した歴史を再検証しているという意味でも、かなり刺激的だ。

ルイス・ヘイズ『Serenade for Horace』

ドン・ウォズがファンキージャズ/ハードバップの巨人ホレス・シルヴァーの名作やウディー・ショーとの双頭バンドなどでドラムを叩いたレジェンド、ルイス・ヘイズを再びブルーノートに迎え入れたのは、「自らが大きなムーブメントにしてきたジャンルの再定義」と、それを再び世に問うという文脈に他ならない。ブルーノートの黄金期の名盤が数多く生まれたハードバップの時期において、ホレス・シルヴァーが果たした役割はあまりに大きい、と同時に今、改めて聴いてみると、ホレス・シルヴァーの音楽があまりに特殊で個性的だったことに気付く。

この時期は即興要素が強く、個々の華やかなソロを中心にとしている印象があるかもしれないが、ハードバップの時期には、ビバップ期とは違い、アレンジの比重が高まっていた時期でもあった。ここでにはビブラフォンなども加え、アンサンブル的な魅力に満ちている。またグレゴリー・ポーターがゲストとして参加しているように、歌ものとしても成立するような印象的なメロディがその音楽の核にあったこともわかる。ホレス・シルヴァーはメロディーメイカーでもあり、アンサンブルにも優れた作曲家であったということがつかめる内容になっている。ただ、その中で最も大きな驚きは、80歳を超えているはずのルイス・ヘイズのドラミングが、古臭さをあまり感じさせないことだ。改めて、ルイス・ヘイズという個性に注目している契機にもなるアルバムでもある。

トニー・アレン『The Source』

という流れで紹介すべきは少し前のアルバムだが、トニー・アレンの近作ということになる。ブルーノートがアフロビートのオリジネイターと契約したのは一見、突拍子がないようにも見えるが、2017年にリリースしたEPは『A Tribute To Art Blakey And The Jazz Messengers』というタイトルで、ブルーノートの看板アーティストだったアート・ブレイキーへのオマージュだった。トニー・アレンは以前からブレイキーへのリスペクトと受けた影響の大きさを幾度となく語っていて、アフロビートの中にブレイキーのドラミングの要素が入っていることはよく知られていた。トニー・アレンがそれをジャズのフォーマットで形にするというのは感動的でもある。

ただ、このプロジェクトはそれだけでは終わらない。同年にトニーはフルアルバムの『The Source』をリリースしている。ここでは得意のアフロ・ポリリズムを含めて、トニー・アレンが考えるジャズが提示されている。そもそもアート・ブレイキーという人はアフリカへの多大な関心を持っていた人だった。50年代の後半から60年代頭にかけて『Orgy in Rhythm』、『Holiday for Skins』、『The African Beat』といったアフリカをテーマにした作品をブルーノートに残していて、その中ではナイジェリアのパーカッショニストのソロモン・イロリを迎えるなど、アフリカを探求することで新たな可能性を探っていた。そして、その色モノともとられかねない企画に積極的に協力し、ソロモン・イロリにもレコーディングの機会を与え、アフリカ音楽をアメリカのジャズシーンに紹介するきっかけを作ったのがブルーノートの創設者アルフレッド・ライオンだった。このトニー・アレンのプロジェクトは、ブレイキーのドラミングからトニーが影響を受けたという点だけでなく、アフリカ音楽とアメリカのジャズとの関係、そしてそこに貢献したブルーノートというレーベルの役割などが幾重にも折り重なった先にあるオマージュだと思う。