新刊『僕たちとアイドルの時代』インタビュー

さやわかが語る、2015年の音楽文化と全体性「強度を一番先に取り戻したのはポピュラー音楽」

「倫理的な批判よりも、歴史やシステムについての理解を」

——本書では2014年に起きたAKB48の握手会襲撃事件も取り上げています。その際には、やはり倫理観と結びつけられながらAKB商法までもが猛烈に批判された、と言及していますね。

さやわか:アイドルについてなにかネガティヴな事件が起こると、一部では「アイドルという文化そのものがよくないのだ」というところへ急に直結されてしまいます。女の子を無理やり働かせている、という風に捉えられがちだから、叩きやすいものなんですよね。特に2014年の襲撃事件の場合は、握手会という、いまもっともAKB48がうまく使っているシステムを突いたものだったからこそ、余計に反対派が盛り上がったとは思う。ただ、インターネットではやはり倫理的な批判が主であって、特に検証主義的ではなかったんですよ。つまり襲撃したのが誰で、その時の状況がどうだったかが注目されたわけではなくて、まず最初に言われたのは、「熱狂的なファンがやったんだろう」とか「あれだけ金を使わせているんだからそういう奴も現れるだろう」みたいな意見だった。要するに恋愛ストーカーまがいの事件だと思われたんですけど、事実は全くそうでなかった。でも、こういう見方をされるのは、AKBなど今のアイドルがまだまだ誤解されているせいですよね。そうすると、あの事件の本質がどこにあるのかも見過ごされてしまうでしょう。ただ、そこで僕が難しいと思ったのは、「事実はそうじゃないんだ、AKB48は潔白なんだ」と主張すると、自分まで価値観の対立に絡めとられてしまう。だからあの事件について、僕はそういう発言はできなかった。でも僕の本に答えは書いてあるので、読んでくれたらいいのになー、とはずっと思っていました(笑)。ああいう事件を期に、握手会を支える歴史やシステムについてちゃんと考えたほうが有意義だと思うんです。

——なにか問題が起こったときに建設的な議論ではなく、倫理的な闘争に発展してしまう。これを乗り越える手立てはあるのでしょうか。

さやわか:カール・シュミットっていうドイツの政治学者が、友敵理論——つまり政治というものが「あいつは敵か味方か」ということだけに収斂されていく——という考え方を示しましたが、僕はカルチャーについて書きながら、ずっとそれについて考えています。アレについて褒めているからこいつは味方、けなしているから敵、というのが際限なく進んでいくと、最終的には「敵だからけなさなければいけない」「味方だから褒めねばならない」という論理にまでなって、自分と価値観の合わない人と批判をぶつけ合うだけになっていくんですよね。それは本当に不毛。アイドルについても、「アイドルだからダメだ」というレッテル貼りをする人もいれば、「アイドルだから褒める」という人も出てくるわけじゃないですか。それは本当に文化について語っていることになるんでしょうか? 僕はそうは思いません。

——まさに剥き出しの政治があると。

さやわか:本書の中でトマス・ホッブズの「万人の万人に対する闘争」という言葉にインスパイアされて、「アイドルのアイドルに対する闘争」という言葉を使っているんですけど、それも同じ含意なんです。“アイドル戦国時代”といわれる状況は、私たちの社会の写し鏡のようなもので、それは闘争状態であってすごく危険なものだ、ということを指摘したかったんです。そして、それをうまく軟着陸させるようなやり方を、当のアイドルの中から探すことができるんだよ、ということが書きたかった。

——チャートというのは、観念同士がぶつかり合う状況に対する唯物論的な介入ではありますよね。

さやわか:そうそう。結局、価値観をどれだけ対立させたとしても、そこには抗い難く自分たち全体を規定している力が働いている、という話に持っていったわけです。そして、それを参照先とすることで闘争をするんじゃなくて、むしろ互いをつなぐハブとして有益に使うようなことができたらいいなと思っています。もちろんAKB商法的なものを使っているアーティストばかりが上位にいる今のチャートに、批判されるポイントはあると思うんですよね。「唯物論的介入をうまく利用しているんだよ」って言っても、それをしていない人にとっては「何言ってんだコイツ」ってなると思う。ただひとつ思うのは、僕が前書を書いた頃にはまだ「AKB48だけがそういう商法を使っている、だから許せない」という言い方が多かった。だけど実はジャニーズもやっていたし、EXILEも、ビジュアル系の人もかなりやっていたわけじゃないですか。AKB商法への批判が始まって、そうした売り方が可視化されたからこそ、そういうものを嫌いな人が「アイドルは許せない」じゃなくて、「そういう商法を使う人たち全般が許せない」という言い方になってきた。それはいまだに残念なことですけど、状況としては進んだのかなと思います。

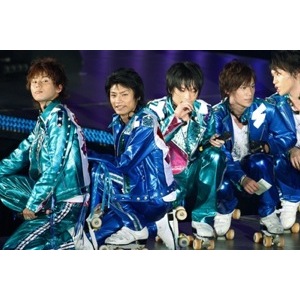

——昨年11月、Mr.ChildrenがSexyZoneにシングル売上げランキングで負けるという象徴的な出来事がありました。本書では、SexyZoneの商法に対して批判が集まったけれど、とはいえミスチルもまた別の商法を使って売上げを伸ばしてきたバンドだということを指摘しています。(参考:SexyZoneがミスチルを抜いたCDシングルランキングをどう考える? さやわかが歴史的視点から提言)

さやわか:僕は1995年に『ROCKIN'ON JAPAN』が行った、ミスチルの桜井さんに対するインタビューをたまたま当時読んでいたんですが、それを読むとわかるのは、ミスチルこそ、一貫してどうやって売っていくかを考えてきたバンドで、とりわけタイアップを頑張って売れてきた人たちなんです。桜井さんの言葉には、「自分は大衆音楽に打って出るんだ」という強い決意があって、それ自体はすごく健全な考え方で、何も間違っていない。しかし、いろんな経緯があって、音楽シーン全体にアーティスト信仰みたいなものが根付いてしまった。これはミスチルが悪いわけではなくて、音楽が売れるということとアーティスト性みたいなものが乖離していった結果、逆に「売れない音楽を作っている人はアーティスティックに作品性を追求しているんだ」という奇妙な見方が出てきた結果だと思います。つまり、たとえば日本のヒップホップなんかでもまれに見られたような、ある種の清貧志向が台頭してしまった。するとミスチルなんかは「売れる音楽を作っているんだけど、決して売れるために作っているわけではない」という、すごく奇妙なロジックでほめられたりする。しかしポップミュージックであるというならば、それは本来ショービジネスの一環なわけで、やっぱりそういうほめ方はおかしいと僕は思っていました。ミスチルはタイアップで成功したからこそ、タイアップの手法を繰り返しているんですよね。「自分たちはタイアップでやってきたんだ」というのは彼らの旗印であって、それを伝家の宝刀としながらゼロ年代以降のAKB商法、特典商法とも戦おうとしてきたわけです。それは素晴らしいことだと思う。しかしそれがSexyZoneに敗れたというのは、タイアップ商法よりも複数枚+特典商法という商法のほうが現代にマッチしていたという意味だと思います。そうしたトレンドを知るためのものとして、チャートはちゃんと機能したと僕は捉えています。