既成概念を破壊するゲームを作るということ 『TGS2025』で見た3つの異色タイトルがもたらす批評性

ちょっと時間が経ってしまったが、日本最大級のゲームイベント『東京ゲームショウ2025』(以下、TGS)で気になったゲームの話をしておきたい。TGSには新作をアピールする国内の大企業によるブースだけではなく、普通に過ごしているだけでは到底知りえないような実験的なタイトルが出展されていることがある。

ゲームという産業の中心に位置するTGSのようなイベントで僕が注目するのは、ビジネス的な価値とは異なる視点でゲームを作ろうとする情熱だ。

今回のTGSでは、そんな試みを行う3つのタイトルを見つけた。いずれもビジネスの既成概念では括れない作り方で開発されている。その情熱について書ければと思う。

“FPSで敵を撃つ暴力はもう終わり” 『captiveX』の批評的な眼差し

いまは基本無料で使えるゲームエンジンが揃っており、誰でもゲームを作りやすい環境にある。それゆえ、まったくの異業種がビデオゲーム開発を始めることだって少なくない。音楽家や、現代美術家が自分の表現のためにゲームを作り始めるケースがいくつもある。そしてそれは、既存のゲームジャンルと違うアプローチを見せることも多いのだ。

まさしく『captiveX』こそ、そんなケースのひとつだ。

“新次元のMR(Mixed Reality) FPS”を標榜し、プレイヤーを現実と虚構の境界線上に立たせる異質なシューターである本作。主なゲームプレイはわかりやすくはありながらも、徐々にプレイヤーを戸惑わせる仕掛けがある。

最初はFPSらしく、敵を射撃していく。Meta Questを利用して、現実空間にフィクションの敵が浮かぶ中で戦う。プレイヤーは目の前に現れる敵“空の檻”を撃ち壊し、檻に閉ざされた“X”たちを解き放つことが目的となる。

ここまでは “敵を撃つ”わかりやすいFPSだが、戦いの途中で混乱させられる仕掛けが始まる。檻から自由となったXたちがプレイヤーに襲い掛かるのだが、あることを境にXのライフが反転。なんとプレイヤーは“撃つ”暴力ではなく音楽によって敵のライフを回復させなくてはならないという、真逆の展開に変わってしまうのだ。

開発者のクリエイター・Eguo氏は、純粋なゲームクリエイターではない。電子音楽や映像を組み合わせる表現をメインとするメディアアーティストである。デジタル分野で主な表現活動を行う一環として、VRによるビデオゲーム開発を行ったのが本作だ。

異業種のクリエイターがビデオゲームを作る場合、何が体験の軸となるのか。そのひとつに批評性が挙げられる。

『captiveX』公式サイトにあるステートメントからは、その一端が読み取れる。Eguo氏は「FPSというゲームジャンルの枠を超え、ゲームと音楽、暴力と創造、現実とバーチャル、生と死といった対立や境界を曖昧にし、それらが交錯する新たな体験を生み出すことを意図」しているという。

さらに、本作の最大の特徴は「暴力行為としてのFPSゲーム体験を、音楽演奏行為へとシームレスに転換すること」「ゲームプレイの過程そのものが身体的でインタラクティブなオーディオビジュアル・パフォーマンスへと昇華される点」にあるという。

結果的にゲームプレイはFPSのような殺し合いを逸脱していき、Eguo氏が行ってきた音楽とビジュアルが入り混じった奇妙な体験へと誘われる。それは音楽と映像とゲームプレイをミックスした『Rez』に近いプレイフィールかもしれないが、『captiveX』の場合は違う。『Rez』は新鮮な楽しさだが『captiveX』にはざらざらとした後味が残る。

現在、『captiveX』はMeta公式ストアにて900円でリリース中。バーチャルリアリティが取り巻く現実を、一時的に異化してしまうような体験になるのは確かだ。

人類は積み上げてきた知性を捨てる時が来た 『SARU BOX』

既存のゲームデザインや、ゲームの形から離れるということ。それは『captiveX』のように真正面から行えば “批評性”と言えるだろうが、パロディのようにすれば笑いに変わるだろう。

笑える形でゲームの既成概念を打ち破り続けるゲームクリエイターがいる。それが宮澤卓宏氏である。宮澤氏は常に特殊なコントローラーを開発し、世の中に溢れるゲームからかなり外れたゲームを作り続ける一人だ。これまでも岩に刺さった伝説の剣を抜くコントローラーや、シャンプーの容器を使うコントローラーなど「なんだこれ?」と来場者をどよめかせるゲームを開発してきた。

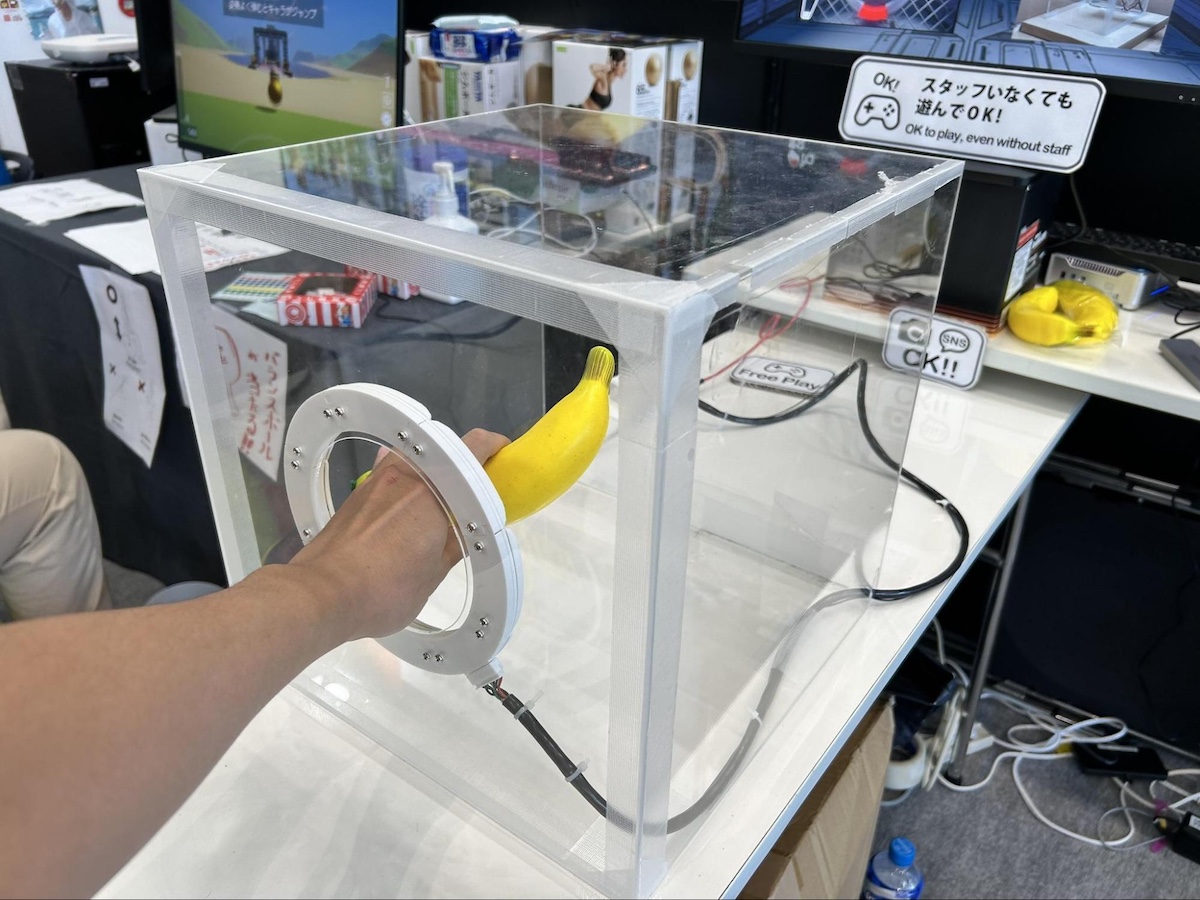

今回の『SARU BOX』も、宮澤氏らしい“既存ゲームデザインから離れる”取り組みであることは間違いない。

ゲームとはプレイヤーがいかに賢く、上手くプレイできるかを競うものだが、『SARU BOX』は真逆だ。タイトル通り、プレイヤーは知性を猿に近づけるかのように「いかに箱の中にあるバナナを上手く取れないように動けるか」を競い合う。

世界には『脳を鍛える大人のDSトレーニング』などIQの高さを競い合うゲームで溢れているが、『SARU BOX』は逆だ。“どれだけ低いIQを見せつけられるか?”を目的としている。

この設定こそが、数多くのゲームが囚われるハイスコアの競い合いに対するパロディであると捉えられる。

ゲームのルールはこうだ。プレイヤーは画面上の輪っかの一部が赤く光るのに合わせ、箱の入口に付けられた輪っかのセンサーにいかに早くバナナを当てられるかでスコアが変動する。

そのスコアがIQとして表示されるわけだが、 動作自体は“いかにうまくバナナを箱から取れないようにするか”というものなので、上手くゲームをプレイすればするほど低いIQがスコアとして表示される。

ここに宮澤氏ならではの、ゲームに対するパロディがある。ハイスコアを目指して頑張れば頑張るほど、猿どころかカササギ以下のIQになっていくぞとリザルト画面で伝えてくるのだ。

かつてビートたけし氏は自身が手掛けたゲーム『たけしの挑戦状』にて、最後に「こんなげーむにまじになっちゃってどうするの」と突き放したものだが、『SARU BOX』にもある意味で近い皮肉が満ち溢れていると言えるだろう。本気で遊べば遊ぶほど馬鹿になる。こんなバナナとりにまじになっちゃってどうするの。

また宮澤氏の批評性、というかパロディは『SARU BOX』だけには終わらない。ある意味でTGSのようなゲームイベント自体にも向けられている。そのパロディはブースでの仕掛けにある。

実のところ、この手のゲーム展示イベントでは、出展者は来場者の応対に忙しくてイベントをまったく回れなかったりする。目の前にゲームが溢れかえっているのに、出展者はさっぱり試遊できないなんてことはざらにあるのだ。

そこで今回宮澤氏はブースを不在にできるように、スタッフとして“AI宮澤”を配置。AI化した宮澤氏自身が来場者を応対する仕組みを作っていたのだ。来場者にIQを下げるゲームをプレイさせながら、本人はこういう仕掛けで自らの高いIQを見せつけていた。

昨今のトレンドであるAIに対する「なんでもかんでもAIってうるせえな」という感じと、ゲームイベントで出展したクリエイターが一番イベント全体を見て回れないという二つを同時に皮肉る仕掛けにすら感じられてよかった。僕の気のせいかもしれないけれど。

モキュメンタリー要素がRPGにも 『史上最高のRPGの終焉:リメイク』

映画やドラマの世界では、フィクションをさも本当にあったドキュメンタリーのように語る“モキュメンタリー”というジャンルがある。

このジャンルで有名な作品は、最近ならテレビ東京で放送された『魔法少女山田』だろう。視聴者は目の前のことがフィクションだとわかっているはずだが、手持ちカメラで撮られた粗い映像や関係者のインタビューといった断片的な事実から、真相を考察せざるを得ない仕掛けでインパクトを与えていた。

ビデオゲームの世界でもモキュメンタリーの要素を持つゲームがある。そのひとつが『史上最高のRPGの終焉:リメイク』だ。本作はもしかしたら存在したかもしれないRPGについてのモキュメンタリー・ゲームなのである。

かつて日本のRPGが全盛期を誇った90年代にリリースされた、とあるRPGゲームがあった。しかし現在、そのゲームは歴史から消滅してしまったという。ある日、何人かのクリエイターが集まり、消えたRPGのゲームプレイ1時間ぶんだけをリメイクしようする。 それは昨年リリースされた『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』のような、HD-2Dと呼ばれる手法のリメイクに似ていた。

TGSの試遊では、そんなHD-2Dリメイクされた消えた90年代のJRPGをプレイすることができた。赤い髪の主人公のドットはどこか『クロノ・トリガー』の主人公・クロノにも似ていたりする。

モキュメンタリーでは目の前で起きていることではなく、「この映像を構成した制作者の意図は何か?」を考察するメタフィクションの面白さが織り込まれることが多い。同じように『史上最高のRPGの終焉:リメイク』も、もともとのRPGの面白さというよりも、何層にも折り重なったメタフィクションの試みこそが魅力である。

『史上最高のRPGの終焉:リメイク』は常にゲーム外部の存在を示唆する。プレイ中にゲームの説明書の断片を目にしたり、プレイ中のRPGからログオフし、開発室(と思われる)場所を歩いたりすることができる。

ゲームプレイとしては外部から得た情報を元に謎解きをする要素がある。が、全体の体験としては「なぜ、消えたRPGをリメイクしているのか?」「このRPGはなぜ歴史から消えたのか?」といった疑問を嫌でも考察させる仕掛けになっている。

ゲームの外部はさらに展開される。なんと実写映像まで登場し、当の消えたRPGをリメイクするクリエイターたち本人が登場するのだ(これは試遊の範囲外だったが、トレーラーの段階で実写映像の存在が示唆されていたので、今回、内容をより説明するためにブース担当者に許可をいただき、見せていただいた)。

しかも映像の人物は俳優というわけではない。本当に『史上最高のRPGの終焉:リメイク』のクリエイターたちなのだ。当日のブースでは映像に映った本人が来場者を応対していた。どこまでが本当で、どこからがフィクションなのか? という感覚が、TGSでさらに増す結果になったのだった。

現在、「ファイナルファンタジー」シリーズや「ドラゴンクエスト」シリーズなどなど、名作RPGはリメイクやリマスター真っ盛りである。ゲーム産業において名作のリメイクはビジネスとして手固い。だからこそ、「名作のリメイクとはなんなのか?」ということに手を出した本作は、モキュメンタリーとして味わい深いものがある。

『史上最高のRPGの終焉:リメイク』は、来月2025年11月13日にSteamにてリリースを予定。リメイクが溢れかえる時代への批評性を持つ一作には違いないだろう。

僕がこれらのタイトルから感じたのは、実験的だったり、批評的であることで、ゲームの可能性を掘り下げようとする力だ。ビジネスを度外視したゲームを作るということは、常にジャンルを広げる試みでもある。この3タイトルをプレイするということは、それを体験することでもあるのだ。

ときに恐ろしく、ときに愛らしく。特撮ジャンルの花形“怪獣”を読み解く、3本のインディーゲーム

季節も本格的に冬を迎えているが、先日、特撮ファンを賑わせる大発表が行われたのをご存知だろうか。その内容とは、日本が生み出し、とも…