なぜ“アイディアは奪われてはならない”のか 生成AI隆盛の時代に『SPLIT FICTION』が提示する問いと答え

現代のテック分野における最大のバズワードの一つとなった「生成AI」。先日もジブリ風のAIアートがSNSを席巻し、さまざまな議論を呼んでいたが、その波はゲーム業界においても急速に勢いを増しており、『Call of Duty: Black Ops 6』のように私たちが普段遊んでいるタイトルの中にも、すでに生成AIによって作られた作品が含まれるようになってきている。

アートワークやテキストなどはもちろんだが、独立系ゲームメディアのaftermathが報じたように、実際の開発現場では、承認を得るためのピッチ制作やコンセプトの立案、社内外でやり取りするメールの本文に至るまで、より広範な場面で生成AIの導入が加速している。最近はDuolingoのように、プロダクト開発などに生成AIを積極的に活用し、その結果として「業務委託を減らして、生成AIに置き換える」という方針を打ち出す企業も増えてきているが、レイオフが続くゲーム業界で同様の事象が起こるのも、恐らくは時間の問題だろう。「生成AIに仕事が奪われる」という謳い文句は、もはや現実のものになっている。

こうした状況を巡っては、大きな注目を集めると同時に(特に)クリエイター側やユーザ側からの反発が相次いでいるのが実情だろう。Larian StudiosのSwen Vincke氏や、「ニーア」シリーズなどで知られるヨコオタロウ氏など、日々、さまざまな著名なクリエイターのAIに対する見解がニュースとなり、ゲームやトレーラーなどに「生成AIが使われている」と判断された場合、(たとえ実際には使っていなかったとしても)瞬く間に非難の対象となる。

だが、こうしたネット上の議論で終わるのではなく、ゲームという「作品」そのものを使うことによって、生成AIを巡る現状を投影したタイトルも生まれている。ゲームとは、音楽や映画、コミックなどと同様に、常にその時々の社会の動きを投影してきたメディアであり、こうした状況そのものをテーマとした作品が登場するのも自然な流れだろう。本稿では、生成AIを作品のテーマに内包した2つの作品を取り上げ、その描き方から、開発者側の現状に対する視点を掘り下げていきたい。

「なぜ、勝手にアイディアを奪われてはならないのか」を力強く示す『SPLIT FICTION』

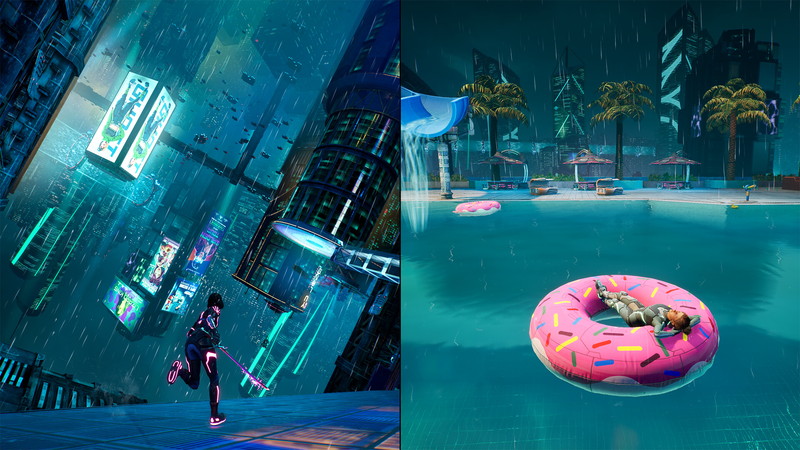

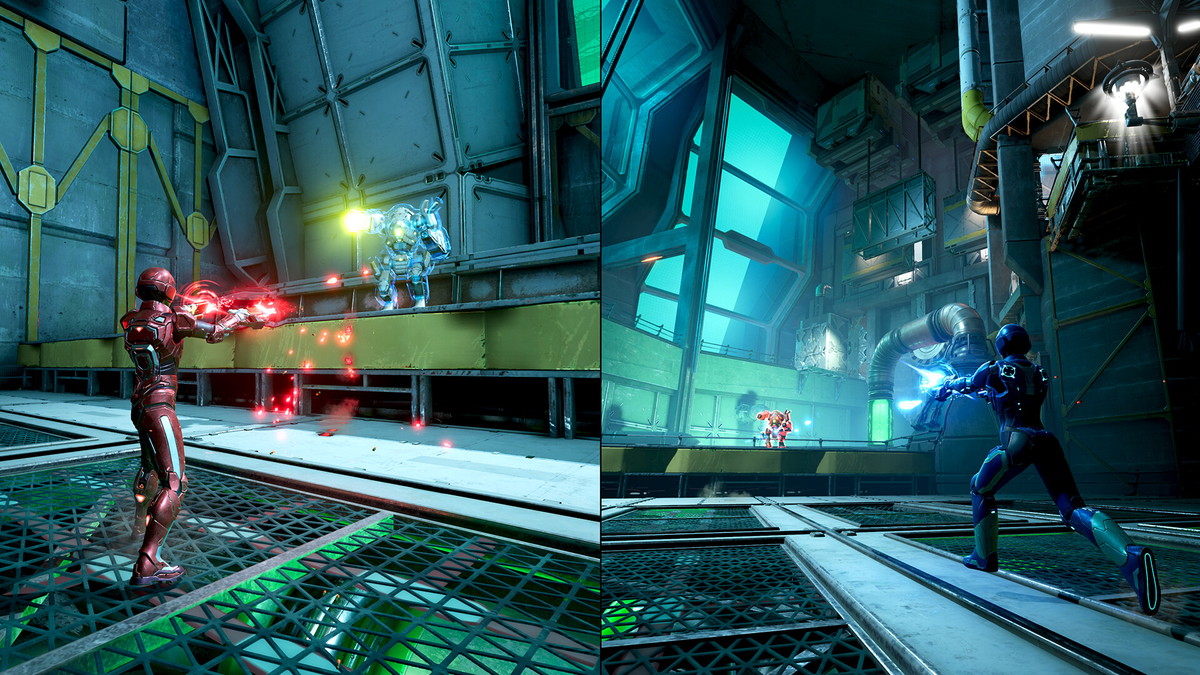

2021年のThe Game AwardsでGame of the Yearを獲得した『It Takes Two』に続く、Hazelight Studiosの最新作『SPLIT FICTION』。スタジオの核でもある「二人プレイ専用」に徹底的にこだわったからこそ生まれる膨大なアイディアやゲームプレイの数々に圧倒される本作だが、物語の軸となっているのは「クリエイター」と「クリエイターのアイディアを抽出しようとする技術者」の戦いである。

スタートアップ企業「RADER」のCEOを務めるJ.D.レイダーは、「あなたのアイディアを出版する」という誘い文句に集まった(主人公のミオとゾーイを含む)作家たちを集め、作家の頭の中にあるアイディアを一つ残らず抽出し、それを元にさまざまな仮想世界を作り出すことができるという「アイディア抽出マシン」を紹介して、その場でマシンに入るように促す。このマシンは実用化に向けた開発の最終段階を迎えており、投資家たちもその結果に注目している。集められた作家たちは、いわばこのマシンのテスター(あるいは実験台)というわけだ。

アウトプットの形式こそ違えど、本作に登場するRADER社は、まるでOpenAI(ChatGPT)やMeta(Meta AI)、X(Grok)のような、生成AIを開発するテックジャイアントたちの姿を想起させる。アイディア抽出マシンに対して「怪しい」と睨んだミオが、参加を拒むものの、結果として抜け出せなくなってしまうという展開を含め、本作が近年の「無自覚のうちにAIの学習対象となるクリエイター」と「大量の作品をAIに学習させ、生成精度を上げようとするAI開発者」の構図をモチーフとしているのは想像に難くない。

『SPLIT FICTION』の物語が印象的なのは、クリエイター側であるミオとゾーイについては、ゲーム全体を通してそれぞれの人生を丁寧に掘り下げていくのに対して、J.D.レイダーに関しては、同情の余地がないほどに徹底的な「悪」として描いていることだろう。

ミオとゾーイの抵抗によって実験の成功が危ぶまれるにつれて、J.D.レイダーは、二人が(マシンの影響によって)生命の危機に瀕しているにも関わらず、さらに危険な状況に陥るよう、限界まで実験を加速させていく。部下に対しても厳しく当たりはじめ、終盤に至っては投資家に対しても激しく牙を剥いてしまう。彼は「実験を成功させる」ことに病的なまでに執着しており、そのためにクリエイターが死んでしまったとしても構わない。なぜなら、彼にとってのクリエイターは、人間ではなく、マシンに学習させるための素材でしかないからである。

重要なのは、『SPLIT FICTION』は「アイディアを抜き出して具現化する」という技術そのものを否定しているわけではないということである。ミオとゾーイは自分のアイディアを具現化したSFとファンタジーの世界を楽しんでいるし、(メタ的な言い方にはなるが)それ自体が本作のゲームプレイの魅力の根幹となっている。あくまで、この技術を開発する「人物」に対して、明確に敵意を向けているのだ。

あえて言えば、ヴィランとしてのJ.D.レイダーの描き方は記号的で深みがないと指摘することはできるだろう。だが、これは裏を返せば、開発者側のテックジャイアントに対する考え方の投影であるようにも感じられる。具体的な言及は避けるが、J.D.レイダーと同じように、現実の“彼ら”に対しても、同情の余地はないということなのかもしれない。

また、ミオとゾーイの辿る物語からは、「なぜ勝手にアイディアを抽出してはならないのか」という問いに対する、より本質的な考えを読み取ることができる。重要なのは、主人公の二人はあくまで「売れない作家」であり、本作で展開されるSFとファンタジーの世界も、一見すると華やかである一方で、実は「あるある」満載の、どこかで見たことがあるようなものばかりであるということだ。

SFのステージは「攻殻機動隊」や「AKIRA」を彷彿とさせるし、ファンタジーのステージは「ロード・オブ・ザ・リング」や「ホビット」を想起させる。さらに、「HALO」や「アサシンクリード」、「ダークソウル」など、さまざまなゲームのオマージュが頻繁に登場するのも印象的だ。ちょっと冷たい言い方にはなってしまうが、二人が「出版のために、わざわざ得体の知れないベンチャー企業に赴くレベルの作家」なのも納得してしまうくらいには、二人の「作品」そのものには魅力が欠けているように感じられる。

だが、二人の旅が進んでいくにつれて、その作品の一つひとつに、子どものころのかけがえのない思い出や、家族への想い、過去のトラウマ、日常でのちょっとした出来事といった、さまざまな個人のバックグラウンドや想いが反映されているということが明らかになっていく。そして、そうした個人的な経験こそが、作品のなかに「光る何か」を生み出していることが示唆されるのである(サイドストーリーにおける、ブタがソーセージへと変わっていく衝撃的な展開は、まさにその象徴的な例だろう)。それは、一見して分かるほどに明確な場合もあれば、言われなければ気づかないようなものもあり、これは現実のクリエイター(プロ/アマ問わず)においても同様だろう。

作品の出来不出来やオリジナリティを問わず、あらゆる創作物は作り手を投影したものであり、だからこそ、たとえ売れない作家であろうと、そのアイディアが許可なく奪われたり、単なる「学習素材」として扱われてはならない。そんなHazelight Studiosの想いが、『SPLIT FICTION』には投影されているように思えてならない。

「生成AI」と「クリエイターの搾取」を地続きに描いた『Alan Wake 2: The Lake House』

2023年の傑作『Alan Wake 2』の最後のDLCとして開発され、来たる『CONTROL』続編への橋渡しでもある「The Lake House」が描いたのは、研究者(あるいは技術者)と芸術家の対立構造が生み出したホラーチックな物語である。

『Alan Wake 2』本編の主人公を務めたアラン・ウェイク&サーガ・アンダーソンとは異なり、「The Lake House」の主役となるのは、本編にも登場したFBC(連邦操作局。現実の法則に反する現象(変貌世界事象)を封じ込め、研究することを目的とした米国政府の機密機関)のエージェントであるキラン・エステベスだ。本編の舞台の一つでもあるコールドロンレイク周辺に設置されたFBCの研究施設「レイクハウス」からの変貌世界事象発生の警報を受けて駆けつけた彼女は、現場での調査を通して、それまで音信不通だったこの施設でいったい何が起きたのかを知ることになる。

結論から言うと、「レイクハウス」で行われていたのは、変貌世界事象を起こすような芸術作品を、FBC側でコントロールするための研究だった。主導していたのは、夫婦ともに優秀な研究者として知られていた、ジュール・フランソワ・マーモント博士とダイアナ・マーモント博士。マーモント夫妻は、書いた小説の内容が現実の世界の事象となるアラン・ウェイクのように、「創作を現実に変える力」をコントロールする、もっと言えば、「自分たちの手で再現する」ための研究に取り組んでいたのである。

しかし、独力での研究はうまくいかず、マーモント夫妻は実際のアーティストを利用するという方向へと舵を切り始める。ジュール博士は「過去、現在、未来」を描く能力を持つ画家のルドルフ・レーン本人を、ダイアナ博士はアラン・ウェイクの残した原稿を使うことで、研究を加速させていく。研究自体は(ある程度の)進展が見られたものの、同時に二人は研究の成果を求めて狂気的な振る舞いが目立つようになっていき、夫婦仲もみるみるうちに険悪になっていった。

その後の顛末はネタバレになるために伏せておくが、ここで重要なのは、マーモント夫妻の芸術/クリエイターに対する向き合い方だろう。『SPLIT FICTION』と同様に、マーモント夫妻もまた、芸術/クリエイターを「研究のための道具」として捉えており、ジュール博士はルドルフを事実上監禁し、短期間で膨大な量の作品を仕上げるように強制したり、時には脅迫することによって、彼を限界まで追い込んでいった。一方のダイアナ博士も、劇作家のエドワード・フランクリン・ブッカーを拉致監禁し、アラン・ウェイクの文体を再現する原稿を大量に執筆させている。両者ともに、研究の協力者であるはずのクリエイターの人権はまったく考慮しておらず、とにかく「作品を量産させ、現実を変えうるような作品を生み出させる」ことに執着していたのである。

面白いのは、ダイアナ博士がエドワードを利用する以前、アランの原稿を学習させたコンピューターと、大量のタイプライターを使った自動タイピング装置を開発し、まさにChatGPTのように原稿を生成しようとしていたという点である。実験の結果はまったくもってうまくいかなかったようで、アランの原稿の効果を再現するために、ダイアナ博士がとにかく暗く、陰鬱とした、時には仰々しい内容を書くように苦心しながらパラメーターを調整した痕跡が施設内に残っている。作家を「タートルネックを着たり、赤ワインを好む」といったステレオタイプに落とし込んで分析したり、最終的に「闇」ばかりで埋め尽くされた原稿が生まれているのが何ともおかしいが、これはダイアナ博士が「芸術は、パラメータの組み合わせによって表現できる」と信じてやまないことの表れであり、現実の生成AIを巡る議論においても当てはめられるものだろう(その後、ダイアナ博士はアランの本物の原稿=高品質の元データに執着するようになり、その狂気を増していく)。

「The Lake House」で描かれる、芸術を巡る研究者とクリエイターの構図は、「自ら作品を作ることのできない人物が、力によってクリエイターを支配し、コントロールしようとする」というものに近く、古くから繰り返し描かれてきたテーマでもある(直近では、映画『ブルータリスト』など)。これは、映画や音楽などのさまざまな芸術作品からインスピレーションを受けた作品を手掛けるRemedy Entertainmentにピッタリのものだが、開発者たちは、さらに生成AIをモチーフとした展開を織り交ぜることによって、「生成AIによる芸術の再現」と、「クリエイターに対する(時には暴力を伴う)搾取」が実は地続きにあることを鮮やかに指摘している。結局のところ、(この物語における)研究者にとって、クリエイターは「研究対象となる作品を生み出す原動力」に他ならず、本人がいようといまいと、研究の成果を上げるためであれば、その意志は無視されてしまうのだ。

このように、ジャンルもスタイルもまるで異なる『SPLIT FICTION』と『Alan Wake 2: The Lake House』だが、どちらも生成AIを起点とした「技術者/研究者が成果を上げるために、人権を無視して搾取されるクリエイター側の恐怖」を根源に持った作品であり、技術を巡る「いま」をクリエイター側の視点で切り取ったものであると言えるだろう。

作家の命が脅かされてもなお実験を強行するJ.D.レイダーも、芸術家を監禁状態に追い込み、執拗に制作を強要するマーモント夫妻も、実験/研究が成功することを追い求めるあまり、相手が人間であることを完全に見失ってしまっている。さらに、その背景にあるのは、芸術/クリエイターを「制御可能なもの」であるとみなし、「自らが芸術をコントロールしてみせる」と信じてやまないという強大なエゴだ。だからこそ、彼らはそれぞれの物語におけるヴィランであり、同時に、どこか現実を想起させるような、リアルな恐怖を感じさせるのだろう。

一方で、生成AIなどの技術は目覚ましい速度で進化しており、すでに私たちの生活の一部分になり始めているのも事実。もしかしたら、あと数年も経てば、インターネットやスマートフォンのように、生活に欠かすことのできないインフラのようになっているかもしれない。数年後、これらの物語を振り返ったとき、私たちはいったいどのように感じるのだろうか。

信念を貫く「頑固オヤジ(ウサギ)」の生き様が呼ぶ“リアル”な共感 2D探索アクション『Rusty Rabbit』レビュー

4月17日に発売予定の『Rusty Rabbit』。同作はニトロプラスが開発を手掛け、NetEaseがパブリッシングを務める2D…