あの頃、みんなレインが好きだった——SF作家・千葉集と紐解く、『serial experiments lain』と現代社会

フェムセルのアイコンになった玲音

「プレゼントデイ■

プレゼントタイム■」

27年が経った今でも、アニメ版『serial experiments lain』(以下、『lain』)を再生すれば、こんな哄笑から始まる。〈むかしむかし(Onece apon a time)〉のお話ではなく〈現在の〜(Present)〉、今この時代の寓話なのだと宣言される。

かつて、シリーズの脚本を担当した小中千昭は、第1話の脚本のト書きにこう記した。

「ここは現実の現代が、少しだけ歪んだ世界。しかしこれは、現実の現代と遊離したものではない」(※1)

その「少しだけ歪んだ世界」は、あの頃よりずっとリアルに迫りつつある。

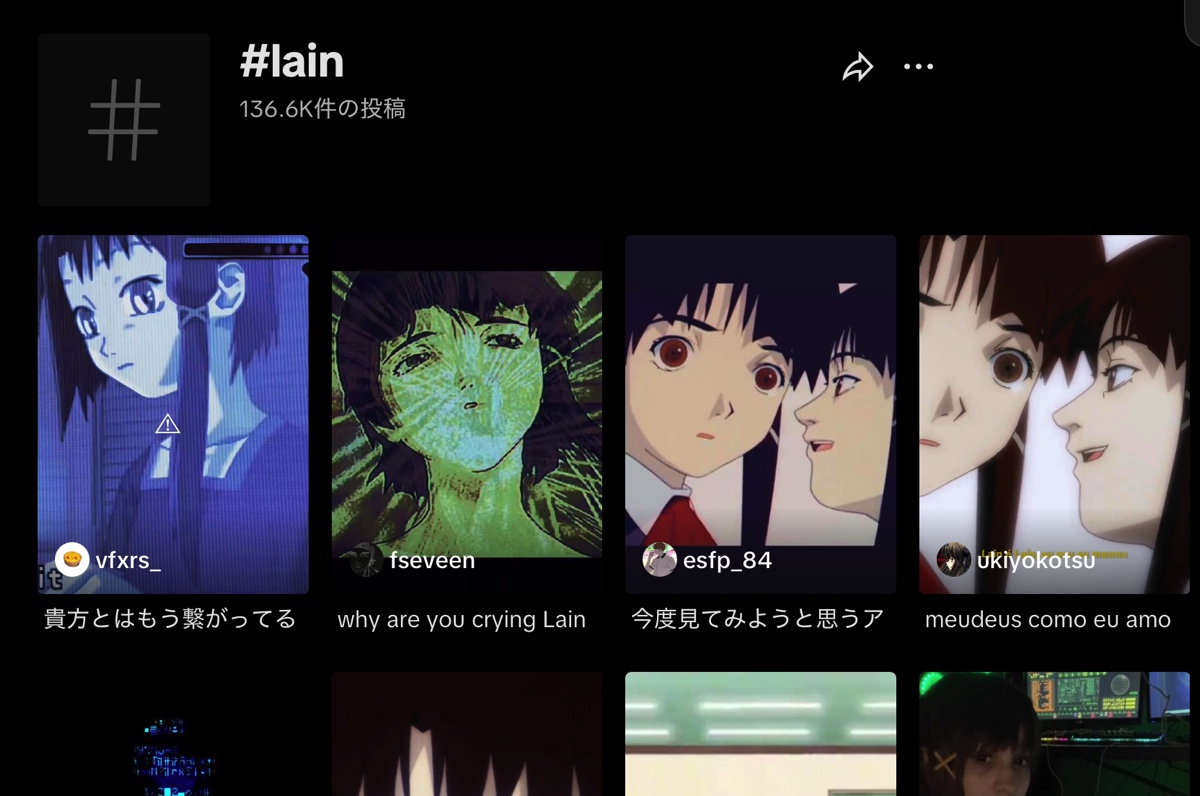

日本のインターネットの世帯普及率が7%ほどにすぎなかった1998年に、『lain』はネットで覆われつくした社会を描いた。その社会に生きる人々のことも。英文学者のスティーブン・ホームズは、2023年にこんな指摘をしている。「実際、今日の人々はアニメ放映当時よりも岩倉玲音の心理的な軌跡に近づいてきている」(※2)。

そうだろう。アメリカ人がインターネットで過ごす時間は、2000年時点では1日あたり1時間20分程度にすぎなかった。それが今では1日あたり6時間から7時間にも達している。パンデミック下のローティーンは1日8時間弱もネットにアクセスしたというデータもある(※3)。

ネット中毒者にかぎらずとも、人々の人生はインターネットになりつつある。

コロナ禍以降で加速したインターネット利用は、デマの流通量と青少年のメンタルヘルスを確実に悪化させ、1998年のアニメを2025年の現実との境目をかぎりなく薄くした。

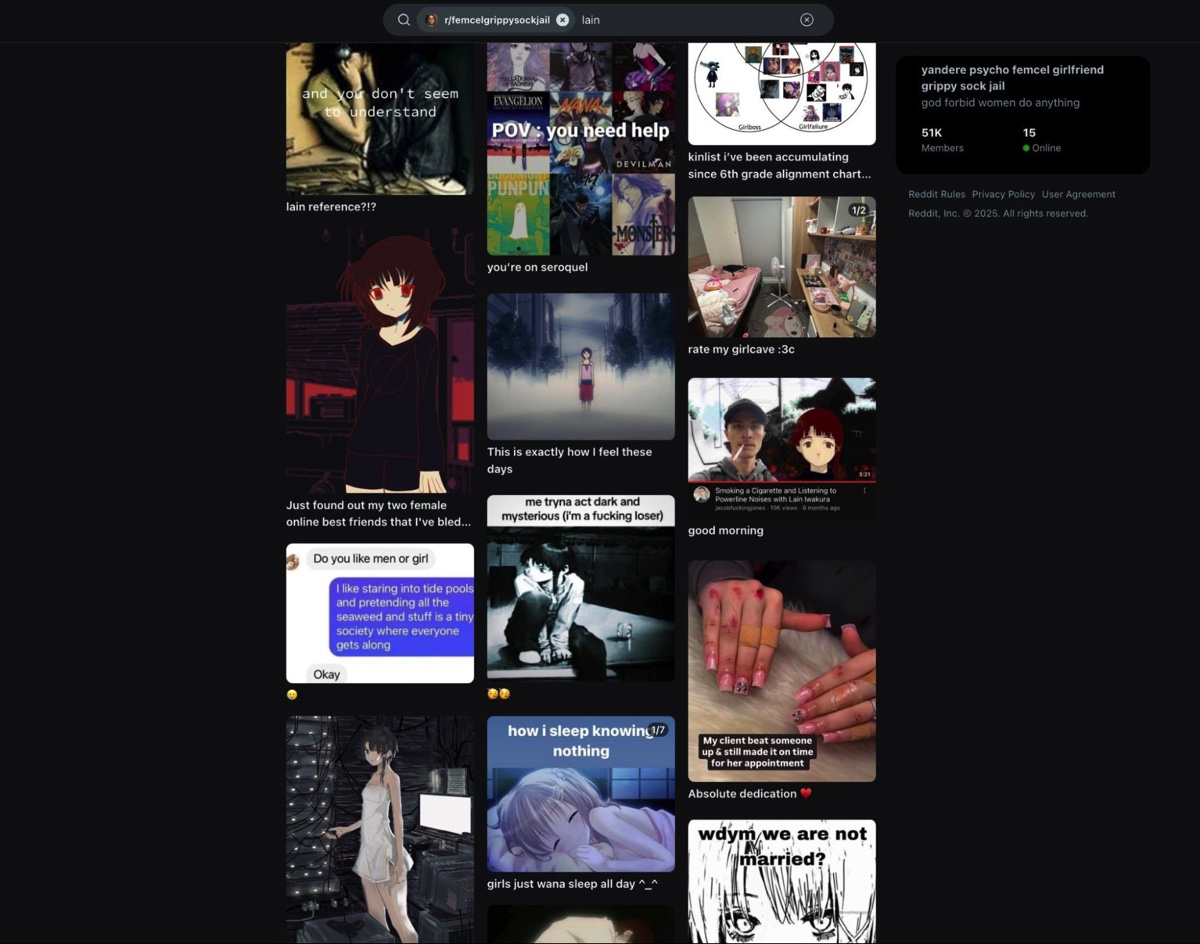

興味深いのは、2021年ごろから『lain』の主人公である岩倉玲音が、インターネット上で、「フェムセル」という“女性版インセル”(異性との関わりを望んでいるのにその機会を持てない人々)のアイコンになっていることだ。(※4)

かつて、インセルたちは『マトリックス』から借用した「レッドピル/ブルーピル」というグノーシス的ミームで、オルト・ライトの思想的基盤の一部を担った。それ以降、ネットではなんにでも「-pilled」とつけるのが流行ったりもした。そして、今日のフェムセルたちは、“lainpilled”したのだと称する。さほどの政治的な含意はなく、「ネット世界へ解脱した」くらいの意味だろう。だが、切実ではあるようだ。

Reddit上のフェムセルたちのミーム保管所であるsubreddit(板)、「r/femcelgrippysockjail」では、けっこうな頻度で玲音の画像を目にする。「一日中オンライン」を称する彼女たちと玲音は親和性が高い。恋愛や冒険を通じて積極的に世界と関わっていくディズニープリンセスたちの物語よりは、よほど信じられるおとぎ話だ。

なにも歪んではない。現実が歪んでいるのでないかぎりは。

かつてインターネットは“愉快な地獄”だった

留意しておきたい点がある。

『lain』の予言的な点はテクノロジーそのものの未来を高度に言い当てたところではない、ということだ。VRなどは予見的といえなくもないけれど、すでに80年代後半に第一次VRブームが起こっていたし、どちらかといえば織り込み済みの未来ではあった。

それに、『lain』で夢見られていた、あるいは悪夢のように描かれていた情報空間としての〈ワイヤード〉=インターネットは今日、どこにもない。文筆家の木澤佐登志が書くように(※5)「もはやインターネットは現実の外側にあるどこかでなくて、狭量かつ矮小な現実の一部」にすぎず、「いまよりずっと奇妙(weird)な空間」であった「あの頃のインターネット」はビッグテックの広大な草刈り場と成り果てた。

かれらはブラウザ上で無限の選択肢と自由があるかのように謳うが、「選択肢とオプションは、どれほど分散化されていても、ウェブプログラミングと検索エンジンのアルゴリズムがそれらを可能にする範囲でのみ存在する」(※6)。

ハッキー(死語)な人々のフロンティアだったころの、もうひとつの世界としてのインターネットはとっくに失効している。まるでこちら側が『lain』世界の「少しだけ歪んだ」バージョンであるかのように。

そもそも、『lain』におけるインターネット空間とは“地獄”のことだった。死者の行き着く先であり、幽霊の往還する場所。劇中での現実世界と〈ワイヤード〉をつなぐ場となる〈クラブ・サイベリア〉は地下に降って行かねばならないことが強調されるし、第五話では「冥府が溢れる」という黙示的なフレーズが何度も繰り返される。そう、『lain』はホラーでもある。

脚本の小中千昭が、Jホラー・ムーブメントの主要なプレイヤーの一人だったことを思い出そう。あわせて『lain』と同時期に黒沢清とも関わり、小中本人曰く、そのエッセンスが「『回路』(2001年)にも反映されている」らしいことも。(※7)

冥府から死者が溢れ、地上の現実を呑みこんでいく。ホラー映画によくあるレトリックだ。『ドーン・オブ・ザ・デッド』(悪名高きザック・スナイダー版)でも、テレビ伝道師がゾンビを指して「地獄が溢れ、サタンが死者をわれわれのもとへ送り返している!」と叫んでいた。

かつて、インターネットとクラブは地獄と同じくらいにアンダーグラウンドな場所だった。地獄は1960〜70年代のヒッピーカルチャーやニューエイジ運動とも地続きで、『lain』がそうであったように、テクノロジーと意識の変性とドラッグとオカルトとカルトと陰謀論と革命と終末とユートピアはすべておなじ地平にあった。それが、90年代だった。

溢れ出した地獄はくだらない現実(偽物の世界、偽物の友達、偽物の家族……いかにも90年代の郊外的な退屈)を呑みこむはずだったが、二十一世紀のインターネットで起こった事態はまったく逆だった。現実が皆の焦がれていた地獄を呑みこみ、平坦で広漠とした世界の一部に塗り変えていく。地獄にあった昏い愉しみは子どもでも親しめる安全な娯楽となり、世界を露ほども革命しない。現実に到来した未来は、『lain』の世界よりもはるかに残酷だった。