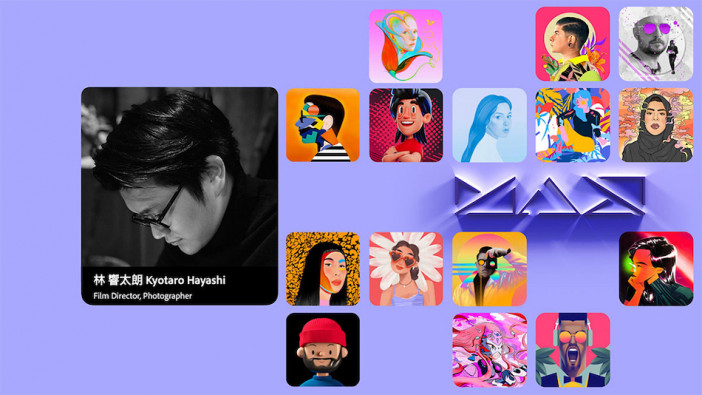

アーティスト・中田拓馬氏がアドビ製品に思うこと「コミュニティの力でクリエイティビティは発展していく」

クリエイターのキャリアとコミュティを支援することを目的にアドビが行っている支援プログラム「Adobe Creative Residency」。才能豊かなクリエイターを1年間にわたり、個人の制作プロジェクトに注力できるようサポートするプログラムであり、参加したアーティストはさまざまなアドビの支援を受けながら活動できる。

今回は2019年にこのプログラムに選出されたインタラクション/エクスペリエンシャルデザイナーの中田拓馬氏へインタビューを行った。表現や制作との出会いや、クリエイターが”お金を稼ぐこと"への視座、昨今話題になっているNFTへの取り組みなど、多岐に及ぶ話題が展開し、大いに盛り上がる取材となった。

中田 拓馬(BASSDRUM)

テクニカルディレクター/クリエイティブコーダー。南半球を転々と育ち、京都とオランダでビジュアルデザインとインタラクションデザインを学ぶ。オランダ在住中に現地のメディアアート集団に所属しノードベースプログラミング言語vvvvを知る。以後10年以上に渡って、vvvvを駆使したリアルタイム映像作品やインスタレーション作品を発表する傍ら、テクニカルディレクターとして様々なプロジェクトに関わる。 2019年には国内初のAdobe Creative Residencyに選ばれ、Adobe MAXやDesignUP Indiaで「STEP INTO THE SCREEN」と題した作品郡を展示。2021年7月からテクニカルディレクターが中心に集まる技術者集団BASSDRUMに所属。

Instagram @takuma.nakata

Twitter @takumanakata

高校で行った修学旅行の動画制作が、映像系へ進むきっかけに

ーーまず、中田さんのこれまでの経歴やアートとの関わりについて教えてください。

中田:もともと3年周期で海外を飛び回る転勤族でしたが、中学生のころから思い出を記録するために、映像を撮って編集するというのに興味を持ち始めたんです。高校では実際にAdobe Premiereを使って、修学旅行の動画編集を行うようになりました。当時、クラスのみんなが「DVDとして買いたい」と言ってくれたのがすごく嬉しくて。それで将来は映像系へ進もうと思ったんですよ。京都精華大学に進学してからは、デジタルクリエイション全般を学びました。

ですが、教室でMVを作って教授にフィードバックをもらうよりも、友人・知人から500円でDVDを買ってもらう方に興味を持っていた。自分の内的な衝動でものづくりをしていこうという思いは、そんなに強くないなと感じていたんです。

ちょうどその頃、真鍋大度さんなどのクリエイターが発信するインタラクティブアートに感化され、留学することを決意しました。留学先に選んだオランダでは、メディアアートやインタラクティブアートなど、テクノロジーと表現を交えた制作づくりを学びました。クリエイティブを学んでいくうちに、インタラクティブな表現を出すためには、プログラミングが必要なこともわかってきたので、そこからはプログラミングも学ぶようになっていったんです。

ーー現在の仕事に通ずるような原体験はどのようなものでしたか。

中田:小さいころから海外を転々としていたので、特定のカルチャーに触れたバックボーンは持っていませんでした。ただ、広告領域で働こうとすると、人々がどんなことが好きかを深く知っていないといけない。要は特定のカルチャーがしっかりと染み込んでいない自分は、広告の仕事には就けないだろうと感じていました。さらに私は色弱で、線路図の色の見分けがつかなかったり、植物の違いがわからなかったりするので、必然的に大衆に向けて何かを作るのには向いていないと思い、いまに至っていると感じています。

基本は自分でツールを作り、アドビ製品で補完する

ーー現在、よく使っているアドビのツールはありますか?

中田:資料作りでは「Adobe XD」をよく使っていますね。インタラクティブ性を含んだWebサイトのような形でクライアントにプレゼンするのが好きなので。また、そのほかにも「Adobe After Effects」や「Adobe Photoshop Lightroom」、アドビの運営するクリエイター向けSNS「Behance」などを必要に応じて使い分けています。ただ、アドビ製品で補完できるものを作る場合にはアドビのツールをフルに活用していますが、インタラクティブ性に富んだインスタレーションを制作するような場合にはアドビのツールだと対応しきれないので、プログラミングを使って、自分で手を動かしてツールを作る必要があるんです。

ーー直近の作品でアドビ製品を使用した事例はありますか。

中田:2019年にインドで展示した「WALK」は、機械学習を使って現地の人の動きを絵を描くような形でキャンバスに記録していくという作品です。現地の人がAdobe XDのパラメーターをいじれるようにタッチパネルを用意して、複数のエフェクトを行き来できる体験を作りました。

「WALK」

また、「ADOBE MAX JAPAN 2019」ではAdobe Aeroを使ったインスタレーション作品『Wonder Chamber〜不思議の部屋〜』を福田愛子さんと共同制作しました。テクノロジーで空間をデザインするためにAdobe Aeroを使い、iPadを4台くらい設置しました。お客さんが空間にiPadをかざすと、福田愛子さんがアートディレクションした世界観を体感できるような作品を制作したんです。Aeroでできるクリエイティブ表現と、自分の持っているテクニカルの知見、そして福田愛子さんのアートディレクションの全てがうまくマッチしたことで、完成度の高い作品に仕上がったと感じています。

「Wonder Chamber〜不思議の部屋〜」

ーー中田さんは、クリエイターのためのキャリア支援プログラム「Adobe Creative Residency」 に参加していたとのことですが、応募しようと思ったのはなぜですか。

中田:自分はアーティストであるという自負がないのですが、一方で大衆に向けたクリエイティブも無理だろうと思う節が常にありました。ただ、生活のためにお金を稼がなくてはならないので、フリーランスとしてテクノロジーの表現を使った仕事をこなしてきましたが、年々テクノロジーを使った表現のスケールが大きくなっている。そんな状況では、フリーランスの自分だけで全てを回しきれないのではと感じるようになったんです。大きな仕事をやりたくても、いまの自分ではできない。いつしか、そんな葛藤を抱くようになりました。

自分の好きな表現を中心に作品を制作する作家を目指すべきか、どこかの会社に所属していくやっていくべきか。将来について、当時は非常に悩んでいた時期でした。仮にクリエイティブチームに入ろうにも、自分が役にたてるとは思えなくて。そう思い悩んでいた時、たまたまAdobe Creative Residencyの存在を知り、応募してみたんですよ。自分のクリエイティブの拠り所を真剣に考えていたこともあり、“パッション”だけはかなり持っていたと思います。

テクノロジーを活用し、自分のクリエイティブに専念する

ーーテクノロジーを使った表現に関して、面白く感じている点について教えてください。

中田:世の中の絵が描ける人は、究極的にはアドビのツールを使わなくてもいいんです。ただ、アナログの場合にブラシのような表現を加えようとすると、そのぶん作業に手間がかかりますが、Photoshopのブラシツールを使えば、もっと簡単に表現の幅を広げることができる。これがテクノロジーならではの利点だと思っています。

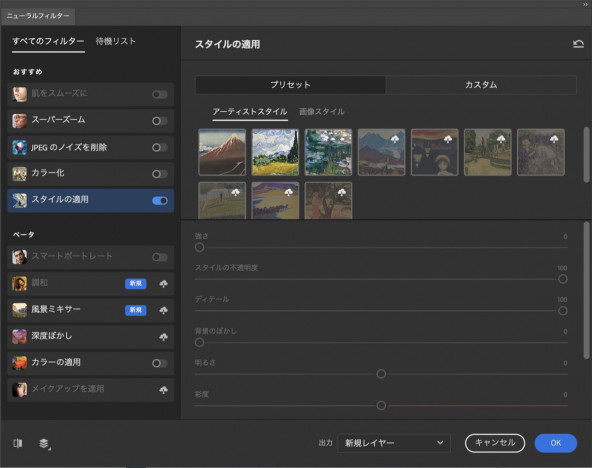

最近では、Photoshopに追加された機械学習に基づく機能で、自分が描いた作品にフィルタをかけられる「ニューラルフィルター」がリリースされました。こちらを用いれば、手で描いた場合には見えないような景色というか、自分が普段しないような表現に出会う機会にもなります。これが創造の起点になって、また自分の作風が変わっていく。さらに、テクノロジーをうまく活用することで、制作過程で苦手だったり時間がかかっていたりする作業を効率化し、自分がやりたかったクリエイティブにも専念できる。テクノロジーによって新しい表現を創造できるのが、自分の中で面白いと思う点であり、好きな部分と言えるでしょう。

ーー自身の制作の中で難しいと感じていることはありますか。

中田:ものづくりが好きでこれまでやってきていますが、自分はそもそも「パソコンの中で起きている現象」が好きなんだと思っています。つまり、砂漠をいちからデザインするといったように、未知なる環境を自分で創造し、構築していけるのが楽しいと感じているわけです。自分の世界観や表現の面白さをいろんな人に体験してもらいたいと考えながら、制作活動に従事しているんですね。

一方でそれを世に出す際には、、パソコンの外になにかしらの方法で出力することを求められます。その変換の過程で自分が面白いと思っている部分がなかなか出し切れない。さらに自分の場合、色がよくわかっていないので、なんとなくいいと思って選択した色が、他人からすれば全く見当違いのものだったりすることもある。こればかりは仕方ありませんが、色を識別できる人は羨ましいなと思ったりもしますね。

「Slumber’s Valley」

ーー企業との制作をするなかで、テクノロジーを活用した取り組み事例はありますか?

中田:ソニーの「360 Reality Audio」に関わる事例があります。立体音響の360 Reality Audioを使ったオーディオビジュアルの依頼があり、「音の座標データに合わせたビジュアルを作ってほしい」という要望をいただいたんですね。360 Reality Audioの魅力を視覚的に伝えられて、体験してもらえるようなビジュアルコンテンツが求められました。

360 Reality Audioはあくまで立体的な音データなので、それをビジュアルで表現するために座標データを別の形で書き出す必要があり、そのプラグインを知り合いに作ってもらいました。こういった場合、クライアントの与件に対してテクノロジーの知見がないと的確なアウトプットを生み出せないですし、プロジェクトメンバーにも明確な指示が出せない。だからこそ、自分がこれまで培ってきた“テクノロジーで空間を表現する”ことのナレッジや経験値を活かせた仕事だと思います。