『あつ森』と『サブノーティカ:ビロウゼロ』の共通点と決定的な違いって? 北極圏深海での“過酷なDIY”が生む時間体験

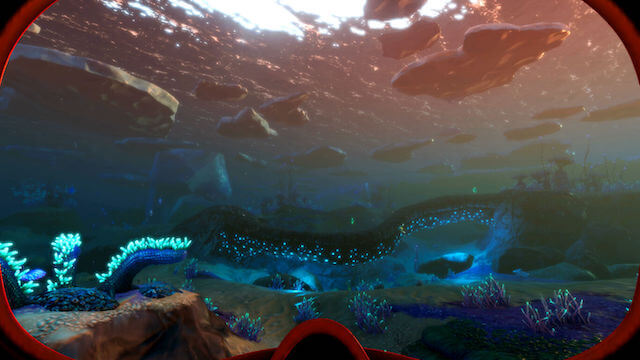

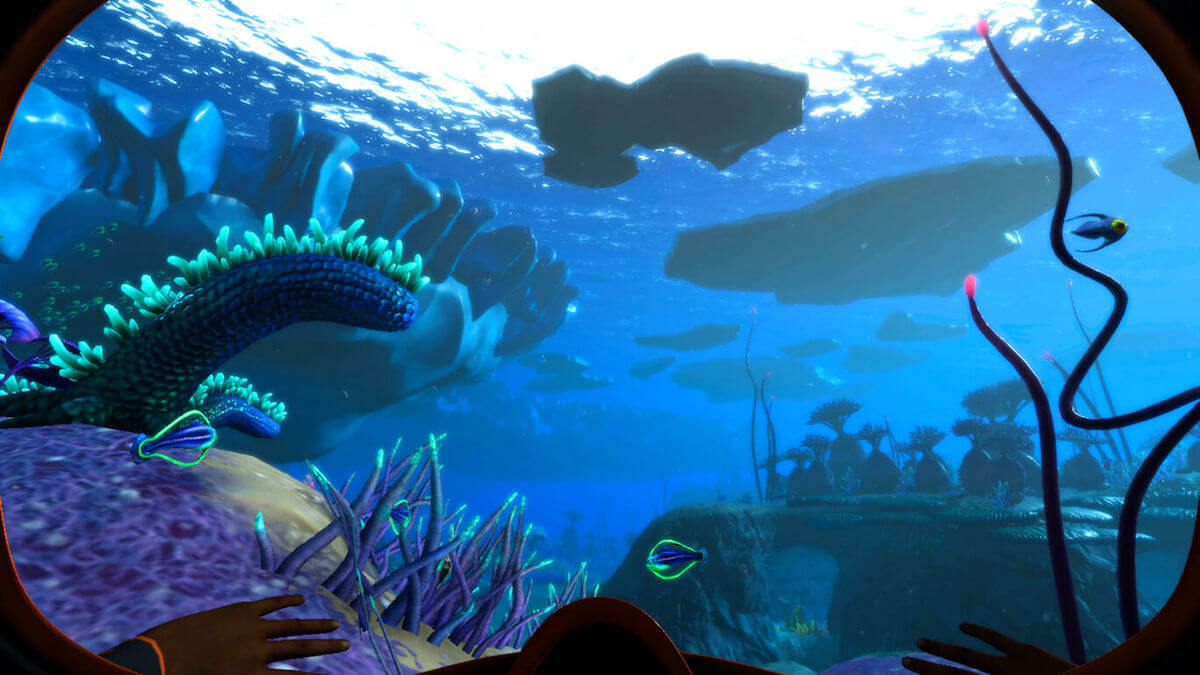

未知の惑星の海中を舞台としたオープンワールドアドベンチャーゲーム『サブノーティカ:ビロウゼロ』。このように紹介すると、澄んだ海を生きる多種多様な魚たち、カラフルな海藻類やサンゴ礁、そしてそれらの周りを自由に泳ぎ回るダイバーなどをイメージするかもしれない。

だが、実際にプレイしてまず実感するのは「海の厳しさ」だ。広大な海に独り取り残され、ヒトの生存環境からはあまりにかけ離れたところで自給自足の生活を営むことへの絶望である。

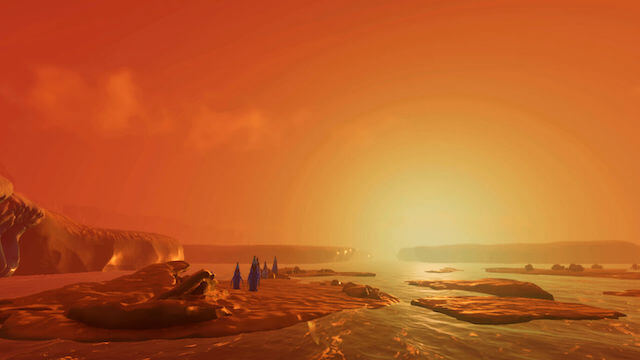

本作の主人公・ロビンは、姉のサマンサが死亡したという知らせを受け、その謎を突き止めるために惑星4546Bへと向かう。しかし道中で宇宙船が破損したことから、4546Bの北極圏へと不時着。過酷なサバイバルが始まるのだった。

こうした状況説明はプレイ開始時のわずかなセリフでなされるだけで、チュートリアルらしきものはほとんどなく、プレイヤーにとってはいきなり知らない惑星の北極圏に放り出されたようなかたちになる。墜落した脱出ポッドと、そのそばにある海中拠点に向かうよう指示は出されるものの、「ゲームをクリアするには何をすればいいのか」「そもそも何をもってクリアなのか」といったことはほとんどわからないままサバイバルが強いられる。

このような、ある意味硬派なゲーム設計は「やりごたえ」として機能する一方で、不慣れなプレイヤーには単に「不親切なUX」として機能してしまうこともあるかもしれない。実際、プレイに慣れるまでは「何をしていいんだかわからない」と思われても仕方がなく、少なくとも筆者は始めた直後に呆然としてしまい、ただ安全な海域で魚を捕まえたり海藻を集めたりといったことに数時間を費やしたのだった。また個人的には、海中の道具や素材をつかむ際、カーソルの精度の低さに不満を覚えたこともあり、本作ではUXの荒さや不親切さが随所でみられると感じる。

とはいえ、UXが快適でないことは必ずしも悪いことではない。むしろ、それが作品の世界観とマッチすることでゲーム体験をより豊かなものにすることもある。例えば有名なところでいえば『バイオハザード』がそうだ。初代『バイオハザード』ではキャラクターの操作方法が独特で、上下の方向キーがキャラクターの前進後退、左右の方向キーは向きの旋回に割り当てられている。したがって「右」を入力しても主人公は右を向くだけで歩いてはくれず、「右」を入力した後で「上」を入力することで前進させるといった煩雑な手順を踏まなければならない。

こうした「方向キーの向きとキャラクターの移動方向が一致しないラジコン式の操作系は、なかなか直観的には扱いづらく、ゾンビとの遭遇時などにまごつけば、初心者は簡単に食い殺されてしまう。

この、アクションの快適さの上では決してユーザーフレンドリーでない操作系が、アングルによる演出と相まって、かえってプレイの恐怖や緊迫感を高めたのである」(中川大地『現代ゲーム全史』、早川書房、2016:274)。

同じように、『サブノーティカ:ビロウゼロ』をプレイし、チュートリアルの不親切さから「何をすればいいのかわからない」と感じたならば、まさにヒトが北極圏に放り出されたときの、孤独で、あてのない環境をゲームの世界観として表現していると言えないだろうか。また、「カーソルの位置が合わせづらい」といった体験も、好意的にみれば「海という、ヒトにとって動作の制限が激しい環境」の表出として受け取れなくもない。

それに、以上のような過酷な環境だからこそ、探索範囲を広げられたときの喜びは際立つ。本作では海中の鉱石を用いて装備や乗り物、拠点を製作・拡張することができる。例えばガラスや鉛などから作られる、小型潜水艇のような形をした「シートラック」に乗り込めば、息継ぎをせずとも深海数百mを探索し続けることができる。あるいはチタニウムや銅、その他あらゆる鉱石を使って海中拠点を拡張すれば、備蓄できる鉱石や食料が増加するとともに、太陽光発電を利用してシートラックのバッテリーを充電するなど、さまざまな機能が実装可能だ。

このように過酷なサバイバルに身を置きながら、手近な素材をもとにした「DIY」によって行動範囲を広げていくことは本作の大きな魅力であり、私たちが単に日常を送るだけではあえて意識することもない「生存すること」そのものを疑似体験させてくれる。