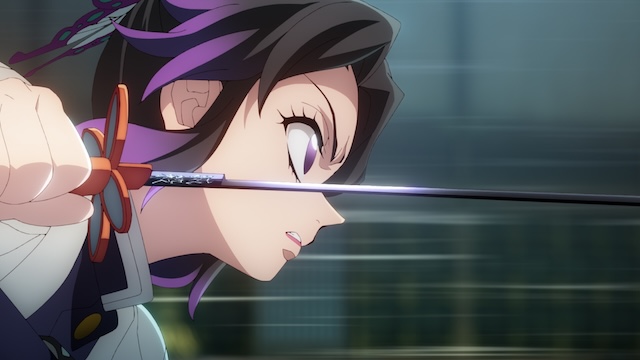

『鬼滅の刃』外崎春雄監督の“作家性”はなぜ無視されるのか? 映画史に残る“偉業”に迫る

外崎春雄監督の偉業と注目度の低さ

7月18日公開の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』(2025年)が公開25日間で興行収入220億円を突破し、国内歴代興行収入ランキングで第6位になった(8月12日時点)。

ここで改めて気に掛かるのが、本作の監督・外崎春雄の存在である。外崎監督は知られるように、本作に先行し、コロナ禍の渦中で約404億円(リバイバル上映を含めた最終興収は約407億円)という国内歴代興行収入トップの記録を打ち立てた前作映画『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』(2020年)の監督も務めている。したがって、いまや国内映画興収ランキングトップテンのうち3作を抱える巨匠・宮﨑駿に次いで、その監督作品が複数ランクインしている唯一の映画監督になった(新海誠ですら『君の名は。』[2016年]1作である)(※1)。また、『無限列車編』では、第44回日本アカデミー賞最優秀アニメーション作品賞、第33回日刊スポーツ映画大賞石原裕次郎賞、第45回報知映画賞アニメ作品賞など、国内有数の映画賞も受賞している。

それにもかかわらず、前作に続き今回もまた、ジャーナリズムの中で外崎監督の名前や仕事が表立って語られることはほとんどない。例えば、この点は昨年、『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』(2024年)で国内歴代15位となる興収158億円を記録し、日本の女性映画監督として史上初の興収100億円を達成した永岡智佳監督にも言えるだろう。このコラムでは、外崎監督の本作の具体的な演出も踏まえつつ、現代日本アニメの「作家性authorship」の位置について考えてみたい。

映画『鬼滅』の監督が注目されない要因

もちろんその理由は直接的には、いくつか考えられる。

第一に、そもそも当初から一貫して、外崎監督の所属するufotableが特定のスタッフ(クリエイター)を積極的に押し出す広報展開をしていないこと(今回の劇場パンフレットにも、通常の映画なら確実にある監督インタビューが掲載されていない)。第二に、アニメ監督、映画監督としての外崎監督のフィルモグラフィに関わる問題。外崎監督はアニメ業界では、アニメーター、演出家として、すでに30年を超えるキャリアを持つ大ベテランだ。だが、それでもOVAやテレビアニメの監督をコンスタントに手掛けるようになったのは10年ほど前から。しかも劇場用作品の監督は本作でまだ2作目である(実写作品の「監督」とアニメ作品の「監督」を単純に比較できないという厄介な問題があるのだが、ここではその問題にはひとまず踏み込まない)。鈴木清順や中平康のような映画史に残る往年の鬼才監督でさえ、プログラム・ピクチャーで2本しか撮っていなければ、その「作家性」を評することはなかなか難しいだろう。

しかも、『テイルズオブ』シリーズにせよ『鬼滅の刃』シリーズにせよ、外崎監督の代表作は彼のオリジナル作品ではない。高畑勲、宮﨑駿、富野由悠季、押井守、庵野秀明、細田守、新海誠、湯浅政明、山田尚子……アニメ史に名を刻む個性的な作家たちは、いずれも1作は自身のオリジナル作品を手掛けて高い評価を受けている。外崎監督が「アニメ作家」として世間に認知されるためには、そうした条件も現実的に必要だろう。

なので、ufotableや外崎監督側がプロモーションやクリエイターとしての発信に積極的であるかどうかはともかく、今後、彼が劇場用長編作品を、それも『鬼滅の刃』シリーズ以外のものをコンスタントに何作か手掛けていけば、――例えば、『ONE PIECE FILM RED』(202年年)の谷口悟朗監督のように――観客や批評家の側がその作家性を(ある意味で勝手に)発見し、論じていく可能性は十分あると考えている。

「作者」から遠く離れて

……ただ、以上のような個別的な要因を離れて、外崎監督に対する(刮目すべき業績に比しての)注目度やプレゼンスの低さには、第三の、そして今日の映画業界やコンテンツ産業の構造的な変化があると言える。単刀直入に言えば、現代のヒットコンテンツ(作品)はその「作家」や「作家性」を押し出さなくなっており、消費者の私たちのほうも、コンテンツを楽しむ際に、もはやそうした要素にほとんど関心を払わなくなっているからだ。

例えば、私はもう10年ほど大学でアニメーションや映像文化を教えているが、ゼミでアニメ好きの学生と話していても、――旧世代の私としては驚くべきことに――自分の「推し」のアニメ作品について、出演する声優の名前はいくらでも出てきても、その監督や演出家の名前を知っていたり覚えていたりするケースはほとんどない。

まず、ここには戦後日本のアニメ文化が持ってきた独特の条件が大きく関係している。トーマス・ラマールやマーク・スタインバーグ、アレクサンダー・ザルテン、石岡良治、須川亜紀子といったポピュラーカルチャーや映像文化に造詣の深い複数の識者がかねてから共通して注目しているように、アニメを含む戦後日本のポピュラーカルチャー(オタク文化)の大きな特徴に、広範な分野にわたって展開されるメディアミックス文化がある。メディアミックスとは周知の通り、一つのタイトルのコンテンツを、実写映画、アニメ、マンガ、ゲーム、ライトノベル、2.5次元舞台……などの複数のジャンルを横断して多角的に展開するコンセプトを指す。ここ数十年の日本の文化産業におけるヒット作品は、何らかの形でほぼすべてこのメディアミックス戦略の生態系の中に置かれている。

例えば、先ほどの国内映画興収トップテンのうち、2本の『鬼滅の刃』と『FILM RED』はメディアミックス作品の一つである。また洋画でも、ディズニー作品の『アナと雪の女王』(2014年)と『ハリー・ポッターと賢者の石』(2001年)は、同様のメディアフランチャイズの要素を伴った映画だと言っていいだろう。これ以外にも、国内の日本作品のアニメ映画興収上位作品の中には、『THE FIRST SLAM DUNK』(2022年)、『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』、『劇場版 呪術廻戦 0』(2021年)など、特に2020年代以降、メディアミックス作品が多くのウェイトを占めるようになった。

後にも改めて述べるように、そもそも映画やアニメ、ゲーム、舞台といったメディアミックスを構成するジャンルのほとんどが固有の作り手が存在しない不特定多数の集団の創作物だ。しかも、それが多角的なジャンルで製作された場合、その「作り手」の数は膨大なものとなり、そのコンテンツを受容する消費者の側は、必然的にその作品の「作者」が誰かなど、もはやいちいち気にしようがないという現実があるだろう。確かに、『コナン』の作者は青山剛昌、『ONE PIECE』の作者は尾田栄一郎だが、ではそのテレビアニメ版の演出家は誰か、ゲーム版のライターは誰か……となると答えられる者は限られてくるし、それが『刀剣乱舞』や初音ミクとなると、ますます何らかの「作者」を想定することそのものがナンセンスに思えてくるはずだ。

加えて、現在の日本のアニメ文化は、よく言われるように、マンガ家でアニメーション制作にも携わった手塚治虫が1960年代前半に創始した「テレビアニメ」がルーツにある。ほとんどの映画のような単発の作品ではなく、毎週放送の連続ものとして製作されるテレビアニメでは、テレビドラマと同様に、演出家が複数存在する場合が多い。テレビドラマ研究でも同じだが、この点もまた、アニメに対して視聴者が特定の「作者」を見出しにくくしている要因がある(したがってテレビドラマの場合、坂元裕二や野木亜紀子などの「脚本家」が、映画の「監督」的な位置づけで論じられることが多い)。

ともあれ、『劇場版「鬼滅の刃」』シリーズの外崎監督がほとんど言及されたり論じられたりしないのは、この作品や監督本人の個別的な事情という以上に、現代の文化産業や戦後日本のアニメ文化それ自体に内包された構造的な要因が大きいと言える。