小川紗良「かけだしの映画たち」

『ルックバック』が“捨てなかった”表現することへの希望 灯された光をいつまでも胸に

さまざまな作家の、初期作を観るのが好きです。青さのなかに、その人の「好き」や「衝動」や「欲望」が詰まっているから。また、自分もかけだしの作家のひとりとして、背中を押されたり、負けてられないと掻き立てられたりすることがあるからです。初期作は荒削りであったり、未熟さを感じたりするものも少なくありません。その洗練されていない完璧さに、私は胸が高鳴ります。この連載では、作家の初期作を取り上げながら、そこにしかない熱や揺らぎに目を向け、耳を澄ませます。(小川紗良)

第3回『ルックバック』

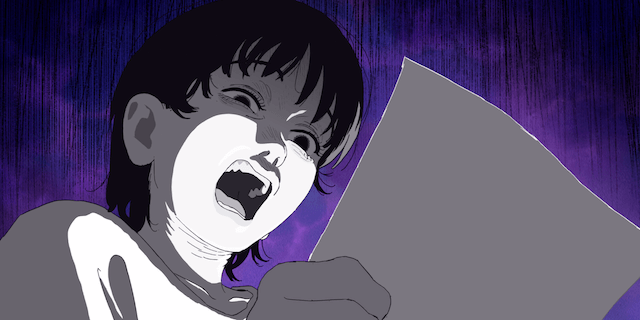

劇場アニメ『ルックバック』は、月夜に始まり、月夜で終わる。暗闇にぽつりと浮かぶその光に、そっと祈りをこめるように。原作にはない月の描写に、私はこの作品が色と動きと肉声を伴って、スクリーンに灯されたわけを知る。漫画が紙とインクの芸術ならば、アニメは光と闇の芸術だ。本作で、初めて劇場アニメを率いた押山清高監督は、『ルックバック』の彼女たちを光のなかへと導き、闇の先へと背中を押した。

2021年に原作漫画が『少年ジャンプ+』で公開され、瞬く間に話題となったとき、その力強さに心を持っていかれた人が多くいたことだろう。私もそのひとりだ。特にものづくりをする人ならば(それが漫画でなくとも)、夢中になったことや、挫折したこと、恥じらい、諦観、後悔、それでもつくり続けること、あらゆる記憶や感情が思い起こされ、ぐるぐると駆けめぐったに違いない。そのエネルギーは、また新たな創作意欲を私たちにもたらした。

一方で、漫画『ルックバック』はさまざまな観点から物議を醸した作品でもあった。ひとつは作品内の人物描写が、特定の精神疾患について誤解を与えかねなかったこと。そしてもうひとつは、作品で描かれた事件が、現実世界で起きた痛ましい事件を想起させたことだ。結果、漫画は二度の修正を経て、表現の緩和を試みた部分と、当初の表現を残した部分を携え、単行本化された。劇場アニメでの該当シーンは、単行本に寄せた形となっている。

あらゆる表現は、人を感動させる可能性も、傷つける可能性も持っている。小学4年生の藤野が学年新聞に載せた4コマが、京本の心を惹きつけたように。京本がひとり黙々と描いた絵が、藤野のプライドを傷つけたように。何かを表現し、それを誰かに届けるということは、ある種の暴力性と常に隣り合わせだ。それを覚悟しながら、どこまで貫き、どこまで慮るか、作家は選択を繰り返す。その選択は期待通りに機能することもあれば、時に思わぬ形で波紋を呼ぶこともある。特にSNSの発達した現代で、その波の広がり方はとても速くて大きい。

私も身の回りや社会で起きたことから着想を得て、作品をつくったことがある。というより、何の影響も受けずに表現をすることなど不可能だ。それによって誰かに不快な思いをさせたかもしれないし、自分自身のなかでも、喉に刺さった小骨のように疑問や悔いが残ることもある。基本的に映画や本は、一度世に出たら手直しすることは出来ないので、その憤りと付き合いながら歩み続けるしかない。その点、ウェブ漫画から始まった『ルックバック』は、単行本化されるまでに修正を重ねる機会があったことを少し羨ましくも思った。完璧な答えなどないけれど、作者の想いと世の中との折り合いを試行錯誤したプロセスが見えたし、その結果を尊重した劇場アニメにも、私は力をもらった。

そもそもあれだけの話題作であり、ある種の問題作を、アニメ化すること自体とても覚悟のいることだと思う。しかし押山清高監督は、原作の力強さを保ちながら、劇場アニメならではの躍動や静けさも携えて、『ルックバック』を昇華した。京本を部屋から連れ出し、藤野をプロの道へと導いて、さらにふたりは観客席にいる私たちの心を駆け抜けた。手描きのニュアンスを残した描写が、新鮮さも懐かしさも帯びて胸を締めつける。