“映画とアニメの境界”をアカデミー賞などから考える 2024年春のアニメ評論家座談会

制作方法を知らなければ批評はできない アニメーション表現のいま

杉本:本当に今、長編アニメーションはさまざまなタイプの作品が出てきていて、非常に刺激的な分野になってきていると感じます。アカデミー賞もそうした傾向をちゃんと反映していますし、新潟国際アニメーション映画祭もそれを率先して、日本でそうした多様性を広げようとしている印象を受けました。アニメーションという言葉で一括りにするのが難しいほど、表現の幅が広がっているんですよね。私が本を書いたのも、実写とアニメーションという二分法では捉えきれない状況にあるのではないかと考えたからなんです。

藤津:新潟で上映された『ニッツ・アイランド』という作品は、その意味で問題提起になっていましたね。オンラインゲームを楽しむ人々を、取材クルーがそのゲームの中で取材した作品です。インタビューを行っているゲーム中の動画を繋ぎ合わせたドキュメンタリーなんですが、これをアニメーションと呼べるのかどうか。

杉本:コマ撮りしていないからアニメーションかどうか微妙、けれど実写映像とも呼べないわけですね。映像のテクスチャーとしては、ゲームCGの映像で実景も生身の人間も写されてないけど、従来のアニメーションのように作られてるわけでもない。今後AIの発達で実写映像のテクスチャーをアニメ風にしたり、あるいはアニメから写実風の映像に変換という技法は増えるでしょうから、テクスチャーの問題について考えざるを得なくなります。でも、そのテクスチャー変換によって何か新しい味わいが生まれたりするのでしょうか。

藤津:『ニッツ・アイランド』の場合は、見ているうちに観客のリアリティの感覚が次第に混乱してくるというところに表現のおもしろさがありました。ゲームとしてはリアルだけれど、現実よりは明らかに情報量の少ないゲーム画面が、次第に現実のように感じられるようになるという、奇妙な転倒が起きます。。また、新潟で上映された『オン・ザ・ブリッジ』も特殊な作品でした。ホスピスの人々へのインタビューを素材として使いつつ、状況設定を全て列車内の光景に置き換え、別人がインタビューの言葉に従って演技を行い、それをロトスコープでアニメ化したものです。音声はドキュメンタリー性が高いのですが、アニメーションのテクスチャ-を与えることで、音声が直接的に示しているものとは別の象徴性を提示するという手法が興味深かったです。

杉本:なるほど。やはりテクスチャーの問題は、今後のアニメーション表現を考える上で避けて通れないテーマになりそうですね。『ニッツ・アイランド』や『オン・ザ・ブリッジ』のような作品の登場は、そうした問題意識を喚起する上でも重要な意味を持つのかもしれません。

渡邉:テクスチャー処置や実写のようなインデックス性と記号性との関係性の問題は、近年脚光を浴びている「アニメーション・ドキュメンタリー」にも通じる面がありますね。賞や選考の話で言うと、お話を伺っていて、今、アニメーションの評価や選考を行う上で、従来の枠組みにとらわれない柔軟な視点がますます求められていると感じています。自分の本でも、これまで現代における、いわば映画的想像力やアニメーション的想像力の「全体性」について考えようとしてきました。ただ、「全体性」を捉えようと志向しても、それは原理的に絶対に全体を捉えられない。だからこそ、絶えず「これはアニメなのか?」「これは映画なのか?」という臨界点を考えながら、自明のものだと考える「アニメ」や「映画」の輪郭を問い続ける作業が必要だし、そういう視点で個々の作品の評価や選考を行わざるを得なくなっているのだと思います。その際に重要なのが、メディア考古学的な視点ではないでしょうか。私たちが当然だと思っている現在の映画やアニメのイメージも、歴史を遡れば、決してそうではなかった過去の遺物の多様性が見えてくる。だからこそ、今日のポストメディウム的な状況の中で、歴史を振り返りながら従来の概念を問い直すことが必要だと考えています。またもう一つ、今の状況ではジャンルを越境した知識も求められるでしょう。アニメを評価するためには、ゲームや漫画についても知っておく必要がある。そうした領域横断的な視点が、ジャンルの変容期には不可欠だと思うのです。多くの選考に関わっていらっしゃる藤津さんは、そうした視点をお持ちだと思います。固定観念にとらわれず、新しい可能性を積極的に取り入れていくことが大切ですからね。

藤津:そうですね。杉本さんの本を読んで、アカデミー賞の長編アニメーションに関しては、公式ルールがあることを知りました。特に、実写と見間違うようなスタイルの場合は、アニメであることの根拠となる情報を提出すること、というルールはインパクトがあります。確かに、映像だけ見ても、AIを使ったのかアナログで作ったのかはわからない。最近はストップモーション風の3DCGアニメもあるので、ルックだけでは判断できません。やはり制作スタイルを明示することが必須だと思いますね。

杉本:ただ、そうなると映像を評価するとは一体何なのかという疑問も生じます。制作方法を知らなければ、もはや批評はできないのでしょうか。完成作品の画面を純粋に見つめる表層的な批評は技術的に成立しなくなるのでしょうか。

藤津:ある映画賞のアニメーション部門の一次選考に携わっている身からすると、現場の実務的にはとても分かる話です。実際、近年そういう判定が難しい作品がちょくちょく登場しています。ただそれはアニメーションという括弧がついているからこその問題ですよね。映画という大きなくくりで捉えれば、あまり気にする必要はないのかもしれません。

渡邉:おおかたの映画批評というのは、スクリーンに映し出された映像だけを見て、良し悪しを評価したり論じたりします。とはいえ、例えば使用しているレンズの種類一つとっても表現は大きく変わるわけで、そうした裏側の技術的なこともわかっていない映画批評はダメだという意見もあり、それはそれでわかる。だからといって、制作や文脈の全てを知らなければダメだというのも極端な話で、結局は批評には複数の評価軸があっていいと思います。杉本さんの本でも、演技論について触れられていましたが、例えば劇中の一人のキャラクターの演技でも、シーンによって俳優以外の、スタントが関わっていたりする。つまり、映画やアニメーションは集団制作の産物なわけで、そこをどう評価するかは難しい問題ですよね。従来の映画批評は、「監督」=「作家」というフィクションを仮定し、文芸批評のような作家主義で論じるアプローチが主流でしたが、確かにそれだけでは立ち行かなくなっているのかもしれません。

藤津:YouTubeでメイキング映像が見られるようになって、意外と役者がちゃんと演技しているのがわかったりしますからね。「全部CGでしょ」みたいな侮りもダメなんですよね。かといって作り方がわからなければダメかというと、そういうわけでもない。難しいバランスだと思います。

杉本:僕の本でも『るろうに剣心』を題材に、実写らしさについて書いたことがありますが、やはり本物の肉体を記録することの強さは残っていると思うんです。役者の肉体をCGに置き換えないのは、そこに実写でしか表現できない何かがあるからでしょう。それは従来の映画批評で言われてきた「映画らしさ」とは少し異なる概念なのかもしれません。

渡邉:その「実写」という言葉の問題は、この座談会でも前に話したかもしれませんが、ここ5、6年ほど、僕の大学の授業などで実写とアニメーションの話をすると、今の20歳前後の学生の間では、「実写」の意味合いが変わってきているんです。彼らにとって「実写」というと、『ゴジラ』や『七人の侍』のような「実写映画(映像)」ではなく、「漫画の実写化作品」を指しているんですよね。『ジョジョの奇妙な冒険』や『刀剣乱舞』など、特定のジャンルの実写化を思い浮かべていて、通常の用例とはかなり認識がずれていると思わされる局面にしばしば出会います。つまり、若い世代では実写の捉え方自体が変わりつつあるんです。

杉本:それは僕の本のテーマとも重なっていて、実写という言葉の意味の変遷についても触れたんです。そもそも大正時代は、役者が演技しているものは実写とは呼ばず、自然物を記録したドキュメンタリー的なものだけを実写と言っていた。だんだんと言葉の意味は変わってきているんですよね。実写という言葉自体、誰も明確に定義してこなかったからこそ、こうした変化が起きているのかもしれません。

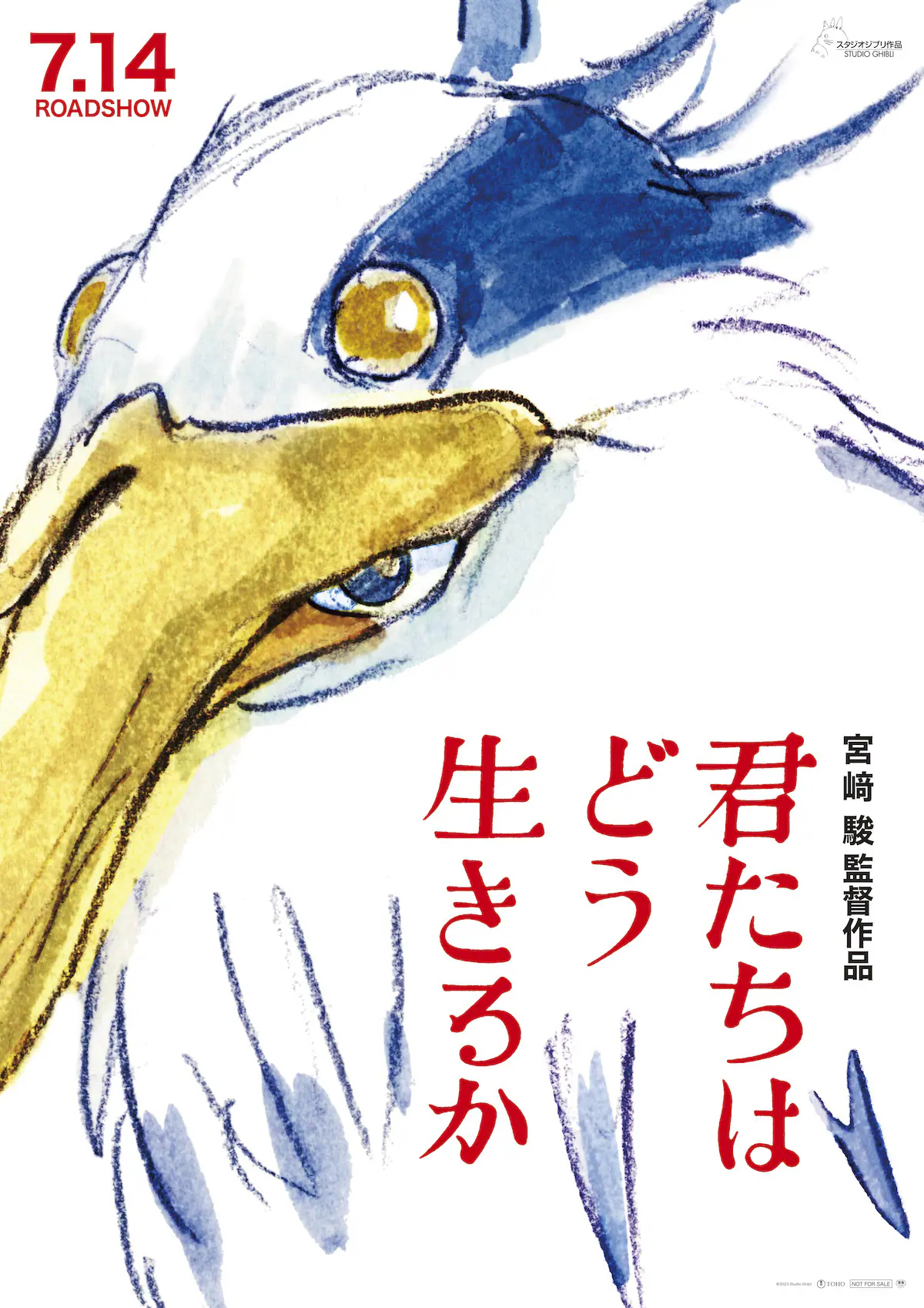

渡邉:だから授業では、実写とは文字通り「実物を写した」映像のことだと説明するんですが、一部の学生は、「アニメ」というと「テレビアニメ」のことを指し、劇場アニメは「映画」と呼んだりもしている。「アニメは見ないけど、映画は見ます。『君の名は。』とか」と言われて、「それはアニメじゃないの?」って(笑)。その区別もあいまいになっているんです。

藤津:今の若者はアニメをテレビで観ることが少なくなり、配信で視聴することが多いから、「テレビ」アニメという感覚が薄れているのかもしれませんね。テレビアニメをアニメと呼ぶのは、テレビ番組としての認識が薄いことも影響しているのでは、という説もあります。ちなみに先日、大学の授業で「CMがあるからテレビは無料で見られる」という話をしたら、2人ほどから「初めて知りました」という反応がありました。それぐらい生活の中でテレビが縁遠いものになっているのかなと。

渡邉:ただ実写映画とアニメーション映画の区別がつかないわけではなく、実写というとまず漫画原作の実写化作品を思い浮かべるようです。だから説明が難しくなるんですよね。彼らは、いわゆる僕らが言う普通の実写映画をどう呼んでいるのか、そのあたりの認識のズレは気になるところです。

杉本:そこは僕も聞いてみたいですね。マンガやアニメの実写化作品だけを実写と呼ぶ学生が既にいるわけですから。専門的に原稿を書く側が気をつけて使っていても、一般的な使われ方がずれていくと、こちらが歩み寄らざるを得なくなる。難しい問題ですよね。

渡邉:杉本さんの本は、そういった切り口がたくさんあって、若い人にこそ読んでほしいと思います。教科書的というか、現在の映画とアニメが置かれている現状について、読みやすくて見通しが良くなる内容だと感じました。ところで、業界でも話題になった『ゴジラ-1.0』については、みなさんどう思われますか?

杉本:僕は面白かったですよ。ゴジラの描写に関して言えば、庵野秀明監督の『シン・ゴジラ』とはアプローチが違っていましたね。庵野さんはCGとモーションキャプチャーを使いつつ、着ぐるみの魅力を再現するような方法を取っていた。それに対して『ゴジラ-1.0』は、よりリアルに寄せたCGを用いている。特撮的な魅力はそれ自体に独特の素晴らしさがあるけど、いかんせんハイコンテクストなので、国際的には現実に近づけた方が高く評価されやすいので、そのあたりが視覚効果賞受賞に繋がったのかもしれません。

藤津:予算のメリハリという点でも、『シン・ゴジラ』と比べても『ゴジラ-1.0』はどこを見せ場にするのかをきっちり絞り込んでいましたよね。特に銀座のシーンは一番の盛り上がりどころで、そこに力を入れていた印象です。

杉本:物語を盛り上げるためにVFXが効果的に使われていたからこそ、受賞に至ったんでしょう。単に出来が良かったというだけでなく、演出面でも視覚効果が巧みに活用されていたと。

渡邉:山崎貴監督って、これまでどちらかというとドメスティックな題材を扱うイメージがあったので、今回の評価は驚きましたが、米林宏昌監督に近いところがあるのかなとも感じました。強いイデオロギーやメッセージを押し出すというより、自分に馴染みのある題材を、卓越した技術力でニュートラルにまとめ上げるタイプの作家だと。そうした手腕が、今回も存分に発揮された結果なのかもしれません。固有のメッセージというより、世界中の人が共感できるエンターテインメントに仕上げる力が際立っていましたよね。