映画史における「燃ゆる女の肖像」を更新 児玉美月が評する『Rodeo ロデオ』の主題

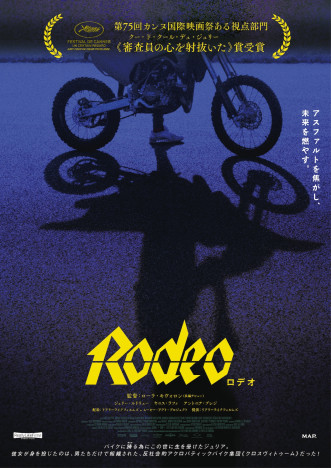

愛嬌のある笑みなど一切浮かべず、路上でガソリンを男にせがむ『Rodeo ロデオ』の主人公ジュリアの大胆不敵さは、かつてアニエス・ヴァルダが『冬の旅』(1985年)で描いたモナの姿をも呼び起こすかもしれない。『冬の旅』の英題「Vagabond」は「無法者」や「流れ者」といった西部劇的な男のイメージを彷彿とさせる。反抗する若者を主人公に据えるジャンルであるアメリカン・ニューシネマの一本『イージー・ライダー』(1969年)は、西部劇神話へのオマージュとしてヒッピー青年たちの自由への希求と悲劇を描いたが、『冬の旅』は同じ主題を放浪者の女性に変更し、そうした神話性を否定したのだった(※1)。西部劇で使われるシネマスコープフォーマットを採用した『Rodeo ロデオ』は、どこにも居場所のなかった男性ばかりのバイカー集団「B-more」に仲間入りし、盗んだバイクを改造して売り飛ばす現場になっているガレージに寝泊まりまでするようになる「流れ者」ジュリアを描く。やがてそのガレージの持ち主でもあり、バイカーたちのボスでもあるドミノから盗みの能力を認められたジュリアは、さらに危険な仕事へとのめり込んでゆく……。

主演を務めたジュリー・ルドリューはもともと俳優だったわけではなく、監督のローラ・キヴォロンが実際にバイク乗りだったジュリーをInstagramで発見した。キヴォロンと同じくドキュメンタリーから出発し、劇映画を撮ったクリスタル・モーゼル監督の『スケート・キッチン』(2018年)はニューヨークを舞台に男性文化のスケートボード界に生きる女性スケーターを描いたが、そこでも役者は実際のスケーターたちからキャスティングされていた。主演を務めたレイチェル・ヴィンベルクが男性から「女はスケートなんかせずにキッチンにいるべき」と揶揄されたことから、あえてチーム名に「キッチン」を冠したという。「ロデオ」はアメリカでは受け入れられているバイカーたちの言葉でそこに侮蔑的な意味は含まれない一方、フランスでは反動的なジャーナリストや政治家がこの言葉を使ってクロスビトゥメンという行為を非行の一形態として語っているという。この二作品には既存の概念を再定義しようとする政治性がタイトルからも示されている。

キヴォロンによる短篇映画『STAND(原題)』(2014年)はパリの射撃場を舞台に、警官や元兵士をはじめ男性ばかりのその場所を管理するサンドラという名の女性を中心に置いた。差し込まれる解体された銃の部品に接近したショットからはキヴォロンの機械へのフェティシズムも窺え、そこには『Rodeo ロデオ』に繋がる主題が見出せる。ジュリアにとって、「バイクは身体の一部」という。自動車および機械と女の密接な関係を骨子とした映画といえば、もちろん近年ではジュリア・デュクルノー監督の『TITANE/チタン』(2021年)が真っ先に挙げられるだろう。ジュリアは劇中、事故死してしまったバイカー仲間の夢を見たあと、お腹に引っ掻き傷のような痕を発見するなど『Rodeo ロデオ』にも『TITANE/チタン』を想起させるような皮膚感覚が生起される。皮膚は肉体と世界との接触面であって、これらの皮膚を介した違和の描写は、望ましい規範から外れる彼女たちがいかに世界との不調和を起こしているかを表徴しているのかもしれない。ジュリアはあらゆる危険などまったく感じていないように振る舞うが、それを自覚させてくる自らの肉体からは呪縛のように決して逃れられない。

きわめてマッチョなバイカーたちのコミュニティには、当然ジュリアを危険因子と見做し排除しようとする男もいる。そんななか仄かにジュリアに思いを寄せるバイカーのひとりカイスとジュリアは親しくなるが、物語が進むにつれてドミノの女性パートナーであるオフェリーともまた名付けようのない感情が熱を持ってゆく。ドミノは刑務所で服役しているにもかかわらず、見えない恐怖に支配されているかのようにオフェリーは幼い子供とほとんど家に籠城している。ジュリアは自分がバイクによって解放されたように、オフェリーをバイクで外の世界へと連れ出したいと望む。ジュリアとオフェリーがバイクで疾走する瞬間は『Rodeo ロデオ』のなかでも最も輝かしい山場となっている。序盤で男から笑えと命令されて無理に作り笑いを浮かべていたジュリアが、オフェリーとは自然な笑みを迸らせる。男性とも女性ともなににも名指せない親密さを築いてゆくジュリアはセクシュアリティだけでなくジェンダーもまたきわめて曖昧な存在であり、ジュリアはいかなる属性にも固定しようがない。

バイク集団から名前を問われ、ジュリアは「名無し」だと答える。周囲はジュリアを「女扱い」するが、それはおそらくジュリアにとっては不本意なものだろう。カイスとジュリアの会話場面ではカイスのPOVショットでジュリアの唇などが捉えられ、ジュリアは否応なしに男性からの性的なまなざしに晒されてしまう。盗みのためにジュリアはオフェリーに髪を結ってもらい、身体の線がはっきりと浮かび上がるような衣服を身につけさせられるが、これはジュリアにとっては「女装」のようなものに見える。「この映画の大きな主題のひとつはジュリアの身体」とキヴォロンが語る(※2)ように、身体の問題はジュリアが夜を照らす「炎」と化す終盤の展開において最も前景化されるだろう。つねに「いま・ここ」だけでは飽き足らず、別の場所、別の生き方を希求していたジュリアにとって、結末はきわめて形而上的な意味を持つ。セリーヌ・シアマ監督の『ガールフッド』(2014年)さながらに道徳に囚われず泥臭く、そして力強く生きる主人公を誕生させた『Rodeo ロデオ』は、映画史における「燃ゆる女の肖像」を、またひとつ更新した。

参考

※1. 斉藤綾子「女が流離うとき ヴァルダのシネエクリチュールと抵抗の意味」『シモーヌ vol.4 特集:アニエス・ヴァルダ』2021年、現代書館、p.26

※2. 『Rodeo ロデオ』プレスシート

■公開情報

『Rodeoロデオ』

6月2日(土)より、ヒューマントラストシネマ渋谷、アップリンク吉祥寺

6月3日(土)より、K’s cinemaほか全国順次公開

出演:ジュリー・ルドリュー、カイス、ヤニス・ラフキ、アントニア・ブルジ、コーディ・シュローダー、ルイ・ソットン、ジュニア・コレイア、アハメッド・ハムデイ、ダブ・ンサマン、ムスタフ・ディアンカ、モハメド・ベッタアール、クリス・マコディ、ジャンニ・カイラ、クェンティン・アリジ、ブリス・ストラエイリ、セバスティアン・シュローダー

監督・脚本:ローラ・キヴォロン

共同脚本:アントニア・ブレジ

キャスティング:ジュリー・アリオーヌ

撮影:ラファエル・ヴェンデンブスッシュ

録音:ルーカス・ドムジャン、ジョフリー・ペリエ、ヴィクター・プロー

編集:ラファエル・トレス・カルデロン

特殊効果:アンソニー・レストルモー

ミキシング:ヴィクター・プロー

美術:ガブリエル・デジャン

衣装:ラシェール・ラウルト

スタント:LMスタント

音楽:ケルマン・デュラン

プロデューサー:シャルル・ギルバート、CG CINÉMA

配給 : リアリーライクフィルムズ、ムービー・アクト・プロジェクト

提供 : リアリーライクフィルムズ

©2022 CG Cinéma / ReallyLikeFilms