早乙女太一、劇団朱雀の“お祭り”に懸ける思い 「全力で届けるということが一番大事」

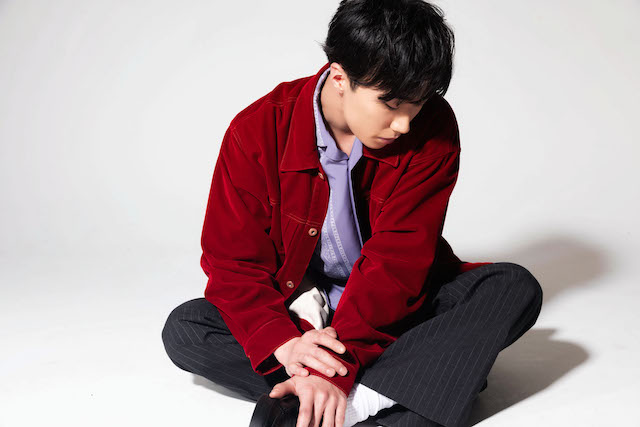

早乙女太一が総合プロデュース/演出を務める劇団朱雀公演『祭宴 ふたたび 飛ぶ鳥は天つ風受け 舞い踊る』が、5月から6月にかけて、東京・大阪・福岡・沖縄の4箇所で上演される。2022年はNHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』をはじめ、『六本木クラス』(テレビ朝日系)、『親愛なる僕へ殺意をこめて』(フジテレビ系)などのTVドラマ作品で存在感を発揮していた早乙女。コロナ禍を経て、待ちに待っていた劇団朱雀の活動をどんな思いで再開したのか。5月からの公演を前に、今の気持ちをじっくりと聞いた。(編集部)

熱い情熱みたいなものはあると信じている

――このタイミングで劇団朱雀の活動を再始動しようと思ったきっかけはなんだったのでしょうか?

早乙女太一(以下、早乙女):前回がちょうどコロナ禍の合間のタイミングで、無事に公演できてよかったんですが、どこかでしっかりと「お祭り」に戻したいなという気持ちがありました。でも、そうするには、こっちが与えるだけでもできないし、いつコロナ禍が終わるかもわからないし……。なんとなく自分の中で、舞台の在り方が以前のように戻ってるといいなという思いと、戻したいなという希望があって、このタイミングになりました。

――3月から音楽ライブやスポーツ観戦での「声だし」も可能になり、いいタイミングになったのではないでしょうか。

早乙女:本当にそうですね。今までも恵まれていて、マスク着用が緩和されたりもしたタイミングだし、公演のときにも、いいタイミングで「お祭り」にできればいいなと思っています。

――その「お祭り」というキーワードは、常に持っているものなんですか?

早乙女:演劇、舞台の根本ってそこにあると思うんです。大衆演劇にしても歌舞伎にしても、もともとはお寺や神社でやっていたもので、そこにお店が出ていたりして、地域の人に楽しんでもらうところから始まっているものなんですよね。だから純粋に舞台をやって見てもらうといういうだけでなく、見ていただく人と一緒になって、その空間や活気を楽しんでもらうことを劇団では大事にしているんです。だから、ずっと舞台というよりも、「お祭り」を作っている感覚のほうが大きいんです。

――三部構成になっていることでも、たくさん楽しみがありそうですね。

早乙女:一部が女形の舞踊ショーで二部が日替わり芝居、三部が全員で歌ったり踊ったりお客さんと一緒に騒いだりになります。僕自身も今まで培ってきたことや、今持っているものを全部出して、とにかくお客さんに楽しんでもらって、元気になって帰ってもらいたいと思っています。だから、メッセージ性とかがあるわけでもないけれど、でも何か根本にある熱い情熱みたいなものはあると信じています。二部が日替わりなのも、もともといろんな地域に行って1カ月間の公演をしていたので、そこの地域の方が何回見に来ても楽しんでもらえるようにという原点があるんです。

――その中で、なにか新たな風を取り入れたいという思いもありますか?

早乙女:テレビのない頃までは、大衆演劇が一番身近な娯楽だったと思うんですよ。その頃の見せ方が今の大衆演劇にも受け継がれているわけですけど、今って携帯で見られる娯楽もあるし、足を運ばなくても楽しめるものがたくさんありますよね。だから、当時の大事なところは残しつつ、今を生きている人たちにもちゃんと楽しんでもらえる部分も増やしていきたいです。そして、僕自身が今楽しいと思えるものを作りたいということはあります。今、自分たちが馴染みのあることを取り入れないと、「大衆」演劇じゃないしと思うところもあります。

――これまでのものと新しいものを合わせるときに、大事にしていることは何ですか?

早乙女:大衆に馴染のあるものは大前提として取り入れます。でも、その中になんでもかんでも入れるっていうことはチャレンジングではあるけれど、やっぱり両者が合わないこともあると思うんですね。古いものと新しいものを掛け合わせるときは、アンバランスにならないように、どうマッチさせるのかということが課題です。

――前回の公演までの稽古風景などの動画も見たのですが、本当に激しい動きで満身創痍になっているようなところもありましたね。

早乙女:殺陣だけでなく、踊りでも、一瞬一瞬をとにかく全力で挑むということを大事にしているので。僕は綺麗なことを綺麗にやって、それがかっこよく見えたとしても、それだけでは面白くないと思っているんです。やっぱり生で感じる魅力っていうのは、そこで生きている人をどれだけ感じられるかってことだと思うんです。だから、わざわざお金を払って見てくれる人たちに対して、スカした感じで舞台に立つんじゃなくて、一回、一回、しっかり生き抜いて全力で届けるということが一番大事だと思っています。