『ガンニバル』は日本ドラマの新たな夜明けとなる 柳楽優弥の“ヤバい主人公”の圧倒的凄さ

コンテンツ過多の現代、“タイパ(タイムパフォーマンス)”は作品チョイスの重要なキーワードだ。費やした時間に対してどれだけの見返りがあるか――「面白い作品が観たい」は変わらず、より細分化&切迫性が加わった状態。それを受けて劇場映画は「よりリッチな体験を」として上映分数がどんどん長くなる傾向にあるが、配信作品においては濃度――つまり、短い時間にどこまで凝縮できるかが重視されるようになってきた。

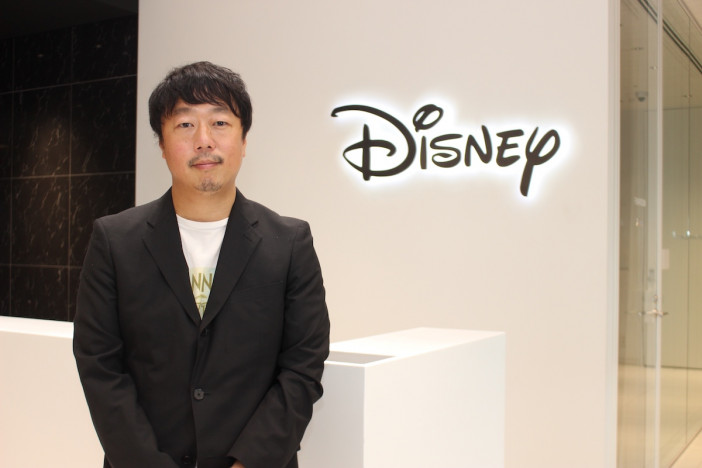

1時間足らずのサクッと観られる時間で、2時間の映画を優に超えるクオリティを求める。そうした視聴者のハードルの高いニーズを期待以上に満たしてくれる作品がある。二宮正明の人気コミックを『さがす』の片山慎三監督、『ドライブ・マイ・カー』で共同脚本を務めた大江崇允が連続ドラマ化したディズニープラス「スター」オリジナルシリーズ『ガンニバル』(全7話)だ。

もともとディズニープラスが日本でオリジナル作品を制作するというだけで十二分にセンセーションを巻き起こしたが、ラインナップ発表で本作は異彩を放っていた。というのも、『ガンニバル』は「人を喰っている!?と疑惑が渦巻く村を舞台にしたサイコスリラー」だから。ダークな世界観、攻めた題材、価値観が崩壊するサスペンス、そして壮絶なアクションシーン……物語の面白さはさることながら「実写化できるのか⁉ しかもディズニープラスで!?」と大いに話題を集めた。

柳楽優弥、吉岡里帆、笠松将といった人気俳優を配し、ロケーションに徹底的にこだわり、村人の一人ひとりに至るまでオーディションで選び抜いたという本作。而して完成した本編は、すでに方々で激賞されているように作り手の“本気”がみなぎる傑作に仕上がっている。

その意匠は、冒頭から一目瞭然。人里離れた山村で、錯乱状態に陥った駐在・狩野(矢柴俊博)が村内の絶対的存在・後藤家の屋敷に殴り込みに行くシーンから第1話は始まるが、その過程をワンカットで見せていきなり視聴者の度肝を抜きつつ、常軌を逸した狩野の様子や監視する住人といった異様な雰囲気で呑み込んでいく。ワンカットの特長はスケール感の担保やリアルタイム性が生まれることにあるが、撮影監督・池田直矢の業(わざ)によって供花村に引きずり込まれるような没入感を味わえるのだ。

これはヤバい&見ごたえたっぷりな作品が始まりそうだぞ――と期待を存分に煽りつつ、そこからの展開も上手い。狩野が失踪し、代わりに赴任した駐在・大悟(柳楽優弥)は妻の有希(吉岡里帆)と娘のましろ(志水心音)を伴い供花村に引っ越してくる。日本でもヒットを飛ばした『ミッドサマー』に代表されるように、冒頭シーンでショックを与えながら、日常→異常へのスライドをいかに丁寧に描けるかが「村モノ」のキモだが、本作は第1話の序盤で手早くお膳立てを済ませ、視聴者をダレさせてしまうことがない。就任早々、恵介(笠松将)率いる後藤家と衝突になってしまい全員に猟銃を向けられるという大ピンチのシーンで畳みかけ、観る者を安心させないシーンを次々と繰り出してくる。

しかも、その前には村人に歓待を受けるシーンを挟んでいるからこそ、ギャップのアップダウンが激しく、観る者に与える衝撃もより大きくなる。こうした緩急の付け方が本作は絶妙で、大悟と後藤家のバトルを怒涛の銃撃戦&カーアクションで描く第3話(トンネル内で割り込んできたゴミ収集車の後方扉が開いてショットガンをぶっ放してくる演出は鮮烈!)で盛り盛りの演出を施したのちは、異常に穏やかで平和なシーンを入れてくる(第4話)。しかしそれは、エピソード後半に起こるムラ社会の恐ろしさを描くための布石で……。といったように、テンポやトーンの上げ下げ・明暗を駆使し、1話約40~50分とは思えない「見入ってしまう」状況を創り出してくるのだ。

熱量の高さは作品のクオリティにもつながる重要な要素だが、あまり押せ押せで来られるとこちらが引いてしまうもの。そうした視聴者心理を憎いほど的確に把握しており、「新たな真実が判明」「衝撃的なビジュアルの新キャラが登場」「村の秘密を握る人物が訪ねてくる」といったような続きが気になって仕方がないクリフハンガー的ラストで各話を締めくくるのも上手い。

先ほど紹介した第1話のワンカットは数秒で視聴者を没入させるためタイパの面でも非常に効いているが、第3話の構成・編集も見事だ。“優秀な刑事だったはずの大悟がなぜ、供花村に駐在として赴任することになったのか?”が明かされる過去編が、敵の攻撃を受けて気絶する→フラッシュバックするといったような形で「今現在起こっている事件の渦中」にいるまま、つまり緊張感を保ったまま展開していく。ガラスが割れるなどの動きで現在/過去を同期させるのも秀逸で、あらゆるスタッフワークの“質”に惚れ惚れさせられる。

そして、俳優陣の躍動感だ。テクニックが存分に感じられる作品はクリエイターの手腕が前に出すぎるきらいがあるが、柳楽優弥ならではのある種アンコントロールな“狂気”が、何が起こるかわからないライブ感を生み出している。特に本作のような「共同体に異物が入ってくる」タイプの作品は、構造面の面白さに埋没してしまい、そこに息づく人の生々しさが出てこない場合がある。例えば村人の恐怖にさらされる主人公といったような一方的に蹂躙される関係性だ。