イヤホンズが挑んできた“音と言葉”の探究 『それが声優!』からはじまった物語、10年の歩みと楽曲群を辿る

高野麻里佳、高橋李依、長久友紀による声優ユニット・イヤホンズ。2015年に放送されたTVアニメ『それが声優!』(TOKYO MXほか)をきっかけに誕生したこのユニットは、アニメ放送終了後も精力的に活動を続け、本日6月18日にデビュー10周年を迎えた。

୨୧‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵୨୧#イヤホンズ 10周年まであと9日💙

୨୧‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵୨୧

10周年当日まで、イヤホンズの歩みを毎日お届け!

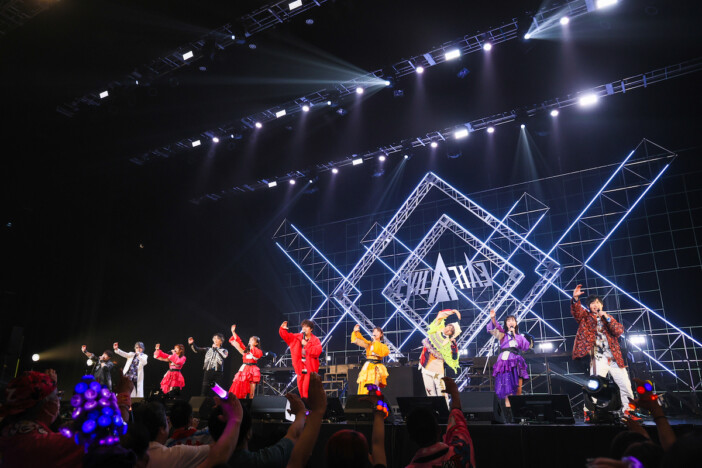

2024年5月4日、#ELRフェス2024 に出演した際のお写真です🎤✨#高野麻里佳#高橋李依#長久友紀 pic.twitter.com/M7x70f8Hi5

— イヤホンズ【公式】 (@earphone_seiyu) June 9, 2025

イヤホンズと言えば、ポップスやロックといった音楽ジャンルだけではなく、ポエトリーリーディングなど声優としてのスキルとポテンシャルを活かしたさまざまなアプローチが特徴的で、“声優アーティスト”という存在に真剣に向き合ったがゆえの実験的な楽曲がこれまでにいくつも誕生してきた。本稿では、デビュー当時は新人だった3人が声優としてのキャリアを着実に積み上げながら、どのようにしてイヤホンズとしても成長していったのか――彼女たちの10年の歩みを楽曲とともに振り返っていきたい。

先述したように、イヤホンズは『それが声優!』に登場するユニットでもあるため、初期の楽曲は声優ユニットとしての楽曲というよりも、キャラクターの名前や台詞が登場するキャラクターソング的な視点が強かった。デビュー曲の「耳の中へ」や、アニメのOPテーマ「それが声優!」などは特に顕著である。

そんな楽曲のうち、現在のイヤホンズにも繋がる自由なアプローチの楽曲が、アニメのEDテーマにもなった「あなたのお耳にプラグイン!」だ。ラジオ番組のように展開されるこの楽曲は、CD音源では高橋洋子の「残酷な天使のテーゼ」、アニメのEDでは奥井雅美の「輪舞-revolution」や水樹奈々の「ETERNAL BLAZE」といった名曲たちがリクエストと称して途中で挿入される斬新な構成となっていた。

アニメの主題歌や挿入歌を多くリリースしたのち、デビューから4カ月後の2015年10月には東京・原宿アストロホールにて1stワンマンライブを開催。チケットはソールドアウトし、満員のステージでのパフォーマンスにコマクちゃん(イヤホンズのファンの呼称)たちも大盛り上がりを見せたのだった。

『それが声優!』のアニメ放送が終わり、ワンマンライブや先輩ユニット・Aice⁵とのツーマンライブなどを経たことで、イヤホンズは徐々に作中ユニットから声優ユニットへと軸足を移していくことになる。その過程で1つの転機になったであろう楽曲は、今やイヤホンズの楽曲に欠かせないクリエイターギルドバンド・月蝕會議のメンバーである、GEEKSのエンドウ.が手掛けた、2016年に発売された4thシングルリード曲「予め失われた僕らのバラッド」。攻撃的なロックサウンドと3人の可愛らしい歌声の融合が癖となる、シリアスな芝居が組み込まれた壮大なロックオペラだ。当時すでに台詞が登場するような楽曲はあったものの、どちらかといえばコミカル寄りなものが多かったため、この曲がイヤホンズの新たな境地を拓いたのは間違いないだろう。

そしてこのシングルのカップリングに収録されている「ヨロコビノウタ」もなかなかの衝撃作。「夜想曲」、「カノン」(3つのヴァイオリンと通奏低音のためのカノンとジーグ ニ長調)、「G線上のアリア」(「管弦楽組曲第3番ニ長調」第2曲「エール」)、「歓喜の歌」(「交響曲第9番」第4楽章)といった歴代クラシックの名曲のメロディを組み合わせながら構成した楽曲で、イヤホンズの楽曲アプローチの多彩さはこの辺りから本格的に始まることとなる。

イヤホンズの声優としてのスキルを活かした楽曲はいくつも存在するが、中でも□□□の三浦康嗣が手掛けた楽曲群は外すことができないだろう。2018年発売の2ndアルバム『Some Dreams』に収録されている「あたしのなかのものがたり」は、心地好いミニマルサウンドをバックに1人の人間としての人生の選択と3つに分岐する未来の可能性をポエトリー風に表現したエポックメイキングな楽曲だ。時に台詞のように、時にラップのように代わる代わる小気味よく紡がれていく3人の歌声の気持ちよさは、6分という長さが一瞬に思えるほどに爽快で、聴き終わった後は1冊の小説を読み終えたような充足感を覚えるに違いない。彼女たちが所属するレーベルのフェス『EVIL LINE RECORDS 5th Anniversary FES. "EVIL A LIVE" 2019』で披露した際も大きな反響を呼び、のちに彼女たちの自信を深めるきっかけにもなったそうだ(※1)。