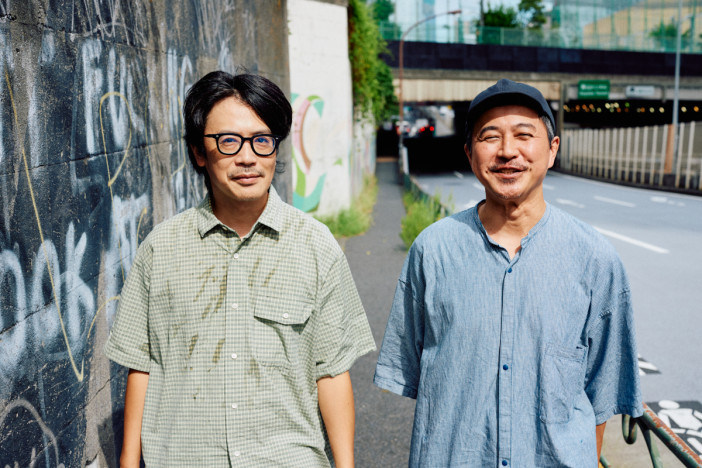

くるりが田中宗一郎と語り合う、音楽作家として迎えた確かな変化 ポップと実験を往来してきた特異なアティテュードの変遷

『愛の太陽 EP』は、『ソングライン』と『天才の愛』の結実か

――田中さんは今回の『愛の太陽 EP』を聴いてどう感じましたか?

田中:「くるりというバンドは定期的にきちんと『オーディエンスに求められるくるり』をやるよね。このEPはそういうことかな」という所感がまずひとつ。その上で、このEPに集められた曲は、その期待に応えながら自分たちのやりたいことをどう入れ込んでいくかという制作過程を採って作られたのではないかと想像しました。どうですか?

岸田:それやと思います。『天才の愛』の反動もありますし。すごい暴論を言うと、くるりって「男の子のバンド」なんですよ。10代の僕と佐藤さんがしょうもないことばかりやってる頃に始めた、“クソガキの戯れ”の一環。だからくるりの歴史は、男の子たちのバンドがメンバーの増減を繰り返している歴史っていうか。ファンファンがいた時も「男の子のバンドの中にファンファンがいる」って感じでしたし。

田中:うん。

岸田:でも、そういう「男の子のしんどい感じ」っていうか、中2っぽさとか童貞っぽさみたいなものについて「嫌よね」って思ったんです。『天才の愛』は男の子のしんどさの果てにある作品だし、昔なら『図鑑』(2000年)というアルバムもそうした「くるりの男子性」の表れなんですね。でも、今はそういう自分のアイデンティティを考えず、素朴に「自分のやるべき仕事をやったらいい曲ができた」みたいなことを志向したいモードなんですよ。

田中:このEPに収録されている6曲だと、一番そういった実感が強く表れているのはどれ?

岸田:一番早く完成した「ポケットの中」ですね。「I Love You」での「すげえものができた」っていう感覚とはまた違う、作家として等身大な作品というか「これでいいよね」っていう感じ。この曲でも音律はじめ色々なチャレンジをしてはいるんですけど、それでも息をするように作った感じがあるんですよ。こういう曲作りって、くるりではあまりやってなかったけど、もしファンの人たちがこれを求めてくれたら「僕は息をしててもいいんだ」って感じもあります。くるりとしてではなく、個人的に自分を解放した瞬間やし、何か戦わずして戦いが終わってたみたいな感じがある曲なので。

――「くるりの男子性から逃げたい」みたいな発想は、どこから来ているのでしょうか?

岸田:アーティストが何かやると、どうしても音楽の中にその人の色が出てくるじゃないですか。もちろん僕はそういう作家性にも興味はあるんですけど、その一方で「自分自身の体臭がするものと距離を置きたい」っていう部分もずっとあったんですよ。岸田繁っていう名前を出した方が売れるから今もそうしてるだけで、本当は記名性のないものに憧れがあるんです。

田中:それって「何よりも音楽を作りたい」という真摯な欲望を持った作家にとっては常に存在した想いなんだと思いますね。2000年前後にもDaft Punkがロボットの格好をし始めたり、エイフェックス・ツインが自分の写真の顔を歪めた加工をしたり、Radioheadが自分たちが映らないMVしか作らなくなったりした流れがありましたし。

岸田:最近だとYouTubeとかボカロ出身のアーティストって、アバターっぽいキャラクターを立てているじゃないですか。あれがちょっと羨ましくて。僕が今デビューするとしたら、間違いなくあのやり方を選んでると思いますね。

田中:今はインターネットと動画配信プラットフォームがあるから、2000年前後よりも匿名性のあるアーティスト活動がずっと自然にできるし、オーディエンスにも受け入れられやすくなったということなんだと思いますね。当時はGorillazくらいしかあまり上手くいかなかったので。

――そうした記名性のない活動への憧れは、「自分が商品になる辛さから逃げたかった」というポップアイコン的な不満によるものではなく、シンプルにもともと持っていた岸田さんの性質なのでしょうか?

岸田:僕らはメガヒットを飛ばしたわけではないから、街を歩けないほど有名になったこともないですからね。ただ、「交響曲」(2016年12月に初演された、自身初のクラシック)を作って、「ロックの人が作ったわりには」みたいな先入観マシマシな評価しか届いてこなかった時は、「もしも岸田繁じゃなく、違う名前でこれを作っていたら……」と感じた時期がありました。もちろん評価を気にして作ったものではないけど、それでも自分について「“作家”になりすぎている」と感じさせられた部分はあって。

――今回の『愛の太陽 EP』は収録曲のほとんどにタイアップがついていますが、これも記名性を薄める狙いが反映された結果なのでしょうか?

岸田:それは偶然ですね。コロナ禍ということもあってスタッフが一生懸命タイアップを取ってきてくれたり、完成した後からタイアップが決まったものもあったりするので。というか以前、氣志團の団長(綾小路 翔)と話した時に、彼は氣志團のことを「頼まれ仕事でしか動かないバンド」みたいに言ってたんですけど(※1)、僕らもそうで、タイアップ案件などで「依頼されないと曲を書かない」みたいな感じになっているんですよ。実際『天才の愛』のあとは、「真夏日」っていう私小説的な曲以外、自発的に曲を書いたことはほとんどなくて。『愛の太陽 EP』に収録されているのは、依頼をいただいたから過去のアイデアを引っ張り出したりしながら組み立てるように書いた曲がほとんどです。

田中:友人でもありファンでもあるという面倒臭い立場からすると、俺なんかは「もうくるりはそんなに頻繁にレコード出さなくてもいいんじゃない? 本当に作りたい時だけ作ればいいんじゃない?」みたいなことはずっと言ってきたんですよ。それと同時に「でも、これまでのくるりはとはまったく違うんだけど、数年後には『これこそがくるりだ!』と誰もが認識を改めるような曲を1年に1曲は出すべきじゃない?」なんてことも言ったり(笑)。

――ゆっくりさせたいのか、させたくないのか(笑)。

田中:いずれにせよ、『天才の愛』は作るのが大変だったレコードだと思うんですよ。繁くんと半年くらい前にLINEで話した時も「『天才の愛』が理解されるのに5年はかかるよ」「今の音楽業界はレコードを売って生計を立てるのではなく、ツアーで基盤を作る構造になってるんだから『天才の愛』を5年かけて伝えていく活動をすべきだ」みたいな話をしてた記憶がありますし。レコード会社の人も聞いている取材で言いづらいことなんだけど(笑)、あのレコードはそれをやるべき作品だと思うんですよね。その合間にタイアップでも何でもいいけど、くるりに広く期待されているものと、今のくるりのモードを混ぜ合わせながらリリースしていけばいいんじゃないかって。

佐藤:10年以上前、『THE PIER』以前からバンドを動かすのはタイアップありきになってはいるんですよ。ただ『THE PIER』の頃はまだアルバム至上主義の風潮が残っていたから、アルバムを作っていたんです。でもストリーミングの台頭によってアルバムを作る意味が薄くなってきた結果、『ソングライン』(2018年)まで4年も間が開いたんですよね。くるりというバンドはやっぱり「アルバムを聴かせるバンド」だから、歯車がなかなか動かなくて大変なところはありましたけど、今回みたいなEPというのは相性が良かった気がします。「絶対に美味いからこれを食ってくれ」みたいな『天才の愛』のようなアルバムと違って、「スルーしてもいいけど、食べてくれたら嬉しいよ」みたいな気楽な感じがあるし。

岸田:もちろん今回のEPでも山のようにチャレンジしているんですけど、佐藤さんが言ったように「どう聴いてもらってもいいから広がれ~」みたいな感じで作品を野に放つのって、僕らは全然やってこなかったんですよね。僕らはやっぱどこか中2男子だから「変なインストにこそ魂が宿る」みたいに考えてる部分はあるんですけど、それでも「普段からこのEPみたいに良い曲ばかりやればいいじゃん」って、ちょっと思ったりもしました(笑)。マスタリングして全曲通して聴いた時に「全曲普通にいい曲よね」と思いましたし。

田中:(笑)。この10年のくるりって、繁くんと佐藤くんの音楽的なテイストやエゴが炸裂した作品と、世の中が求めているくるり作品との間を行き来してたと思うんです。そして今はそれがなだらかに着地しようとしていて、レコード会社の人たちも多くのファンも安心するタイミングなんじゃないかな(笑)。