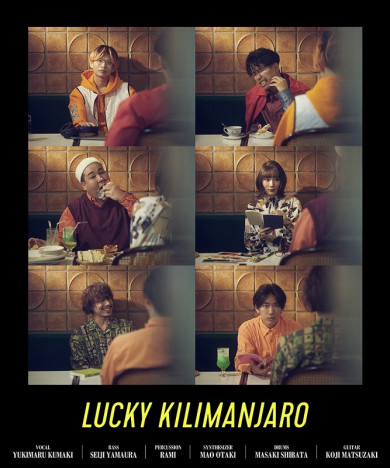

Lucky Kilimanjaro 熊木幸丸、ダンスミュージックで表現する人間の複雑性 「誰にでも存在する地獄をちゃんと認めたい」

「ダンスはポップで楽しい」の一面性だけで終わってしまうのは勿体ない

――本当にラッキリは、アルバム毎に、ツアー毎に、バンドを刷新していきますよね。

熊木:春のフェスで自分たちの立ち位置が見えた感じもあります。踊らせようとするバンドは他にもたくさんいると思いますが、他のアーティストと比べても、自分たちがやろうとしていることは特殊というか、面白いなと思ったんですよね。もっとみんなが自由に踊れて、「めっちゃ楽しい!」と思えるような空間でありたいし、あるいは、誰かの悲しい気持ちや寂しい気持ちが乗せられる場としても、ちゃんとLucky Kilimanjaroのライブがワンマンでもフェスでも存在できればいいなと思いました。

――ラッキリを求める人たちに対しての解像度が高まっているといえますか?

熊木:う~ん……でも、感覚としてはわかんなくなっているし、見えなくなっているっていう方が大きいかもしれないです。いろいろなことに対して「複雑だな」と思うというか。例えば、20代の若者の孤独を歌うにしても、異常な数の孤独があると思うんです。その複雑性を理解せずに歌ったとして、「そこに何かあるの?」と思いますし、自分が感じている孤独や嫌な気持ちをちゃんと歌うことで、その複雑性に対してもちゃんとアクションできるようにしなきゃいけないと思っています。

――そうした「わからなさ」や「見えなさ」というのは、新しいシングルの2曲「ファジーサマー」と「地獄の踊り場」にも表れている感じがします。『TOUGH PLAY』とは表裏一体な立ち位置のシングルに感じたのですが、熊木さんご自身としては、今回のシングルにはどんな意図がありましたか?

熊木:『TOUGH PLAY』は歌詞的にもカラッとしていましたし、トータルとしては前向きでポップなアルバムだったと思いますが、ただ一方で、自分の言葉を伝えるうえで、作品とお客さんがどこかで乖離してしまっているような感覚も微妙にあったんです。お客さんという存在と作品という存在が、別々の場所にいるような感じというか。もちろん前提として、あのアルバムは僕がやりたいことをやるのが大事なアルバムでしたし、そういう作品を作りたかったのですが、作り終えてみると改めて、「もっと、お客さんに浸透するような曲を作りたい」という欲求も出てきて。それで、「ファジーサマー」を作ったんです。この曲は、言っていることはそこまではっきりとはしないんだけど、メロディラインや言葉が、スッとみんなの心に入るようなものを目指しました。

――「ファジーサマー」は、音楽的にはどのようなことを考えられていましたか?

熊木:歌詞では、人は常にある瞬間からある瞬間への変化が起こっている、ということを歌おうと思ったのですが、そういうことをサウンドの変化でも出せないかなと思って。参考にしたのは、今の南アフリカのアフロビート……ウィズキッドとか、Thames River Soulとか。あと今回のリファレンスというわけではないですが、ドレイクの新しいアルバム(『Honestly, Nevermind』)も、ある種の柔らかさがあるビートのなかに持続していくパワーがあるような気がして。ああいうサウンドに惹かれたんです。ギターもそうですね。哀愁のあるメロディをちゃんとギターで出したいなと思っていました。

――歌詞における「変化」というモチーフは、どのようなところから出てきたんですか?

熊木:「流動性」ということなんですけど、「私はこういう人間である」と言ったところで、その状態って全然続かないと思うんですよね。気持ちって細かくブレ続けているものだと思うんです。明るい人間にも絶対に暗くなる時間はありますし、朝はいい気持ちだったけど、昼にはもう嫌な気分になっているっていうこともありますよね。それって異常なことでもなんでもなく、社会でコミュニケーションを取っている以上、当たり前のことだと思う。そういう状態をとりあえず「よし」とできる音楽を作りたかったんです。人間の周期や動きに対して肯定的でいたかったというか。動きがあればどこにだって行けるけど、動きがないと、ひとつのポイントに留まってしまう。そうやって気持ちがゴロゴロしながら同じところを回り続けてしまう状態が僕はあまり好きじゃなくて。流動性を受け入れることができれば、人間に絶対にやってくる暗い時間や明るい時間の周期を上手く乗りこなせるんじゃないかと思ったんです。

――なるほど。

熊木:あと、何か外的な刺激を受けたときに、自分が空っぽになってしまうような感覚ってあると思うんです。例えば戦争が起きて、「自分にできることはなにもないな」という虚無感がやってきたり、そういう大きなニュースだけでなくても、自分の無力さや、自分の心臓が切り取られてしまうような感覚になることってあると思います。そういう空っぽになっているときこそ人は動けなくなってしまうけど、そういう時間にもちゃんと流動性を生み出したい、動くきっかけを与えられる曲を作りたいなと思って作った曲でもありますね。

――裏を返すと、熊木さん自身が虚無感や空っぽさを感じた体験が、今作の前提にはあるということですよね。

熊木:そうですね、ひとつは間違いなく、戦争があります。自分のなかですごく無力感を感じたというか、自分が想定していた平和とか、価値観とかが、なにがなんだかわからなくなる感覚がありました。それと『TOUGH PLAY』がひと段落したあとの「自分にはまだこういうことができていないんだな」という無力感が重なった感じだと思います。アルバムを作ったあとって絶対に考え直す期間があるんですけど、そこに戦争が絡んできて、ウっとなる時間が結構あったんですよね。でも、元気なときじゃないと踊れないというのは健全じゃないと思って。悲しいときや寂しいとき、ぽかっと穴が開いたようなときも踊れるのがダンスミュージックだと僕は思うので。「ダンスはポップで明るくて楽しい」という一面性だけで終わってしまうのは勿体ないですよね。