Buffalo Daughter、新旧ナンバーでフロアを熱く揺らした刺激的な夜 『We Are The Times Tour』初日レポ

7年ぶりの新作『We Are The Times』を昨年9月にリリースしたBuffalo Daughterが、全国5都市を回る『We Are The Times Tour』初日を1月28日、東京・LIQUIDROOMで迎えた。

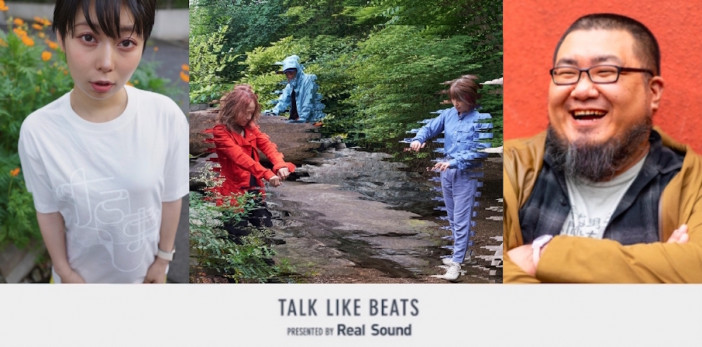

拍手に迎えられて登場したシュガー吉永(Gt/Vo/TB-303)、大野由美子(Ba/Vo/Electronics)、山本ムーグ(Turntable/Vo)の3人と、サポートメンバーの松下敦(Dr)と奥村タケル(Computer)は、それぞれポジションにつくと新作の1曲目である「Music」からスタートした。〈Music is the vitamin(音楽はビタミン)〉と歌う大野とシュガーの軽やかなアカペラコーラスで始まるこの曲は、主食とは言わないが生きるに不可欠なビタミンのように日々の音楽がある、という彼らの思いをストレートにあらわしたものだ。Buffalo Daughterはマルチビタミンのように多彩な要素を盛り込んだ音楽で楽しませてくれる。それがフロアでは一層身近に感じられた。

松下のタイトにしてパワフルなドラムに大野がシンセベースを絡ませる「LOOP」は微妙なシンコペーションが体を揺らし、シュガーのギターが不穏な空気も漂わせながら痛快に切り込んでくる。機材を操作しながら奥村がリズムに合わせて軽やかに体を動かすとステージも熱を帯び、ノイジーなダンスチューンが自然とフロアを温めた。

「みなさん、大変な中いらしてくれてありがとうございます。今日はもしかして、奇跡のライブかもしれない」と大野。コロナ感染者数が急増する中でライブを開催できたこともオーディエンスが来てくれたことも、奇跡と思いたくなるのはよくわかる。新作がコロナ禍の日常を反映していることへの複雑な思いに加えてツアー初日の緊張感も、この日のライブにはあったと思う。そうした空気が、気負いなく日常と地続きに音楽を作り演奏するBuffalo Daughterのリアルを鮮明に浮かび上がらせていた。

ムーグのシャウトにフロアが湧いた「Don't Punk Out」や、シュガーのラジオボイスが効果的な「Global Warming Kills Us All」なども、メッセージを活かしながらオーディエンスを楽しませる曲として彼らの演奏を増幅する。不思議なほど自然体で気負いなくスケール感のあるものにしていくところに、音楽はビタミンという彼らの言葉がしっくり馴染んでいく。日常と音楽をシームレスにつなぐ音に気付かせてくれるのが、ムーグがサンプリングしてきた様々な音だ。ドアの軋み、誰かの足音、通り過ぎる電車、どこかから聞こえる電話の音などが、ここでも曲に溶け込んでいく。

「ET(Densha)」はガタゴトという通過音めいたビートや、何度も聞こえる警笛のような音が一段と電車っぽく、それでいてスペイシーな雰囲気もある面白い演奏になっていた。

このツアーは新作を携えてのものだけに、アルバムからの楽曲が中心となっているが、懐かしい曲もいくつか演奏された。中にはデビュー作のものもあり、当時とはまるで違った表情の演奏になっていたのが面白い。何しろ来年2023年には結成30年を迎えるのだ。寡作ではあるが作品毎に確実な成長を見せ多くの経験を積んできたことは言うまでもないが、結成から間もなくBeastie Boysが主宰する米レーベル<グランドロイヤル>と契約、日本より海外でのツアーが多い時期もあった彼らは、我々が思う以上にタフでプレイヤビリティの高いアーティストだ。3人がそれぞれ離れたところでも多彩に活躍していることも、バンドとしての幅を広げてきた。それでも円熟などと言う言葉には落ち着かず日々更新している風通しの良さが、懐かしい曲から感じられたりもする。

「Jazz」は次第に音が重なっていき、予定通りか即興なのか聴いている方にはわからないような流れに。反復するビートと重なる絶妙な音のカオスが、トランシーな感覚を超えて瞑想めいた気分にさせてくれた。そうした全ての真骨頂が発揮されていたのが「Times」。新作のタイトルに直結するこの曲は、目下の最重要曲と言っていいだろう。クールに始まりながらループするビートに乗って力強く弾む大野のチョッパーベースに、ファンキーなシュガーのギターが躍動感を加え、グルーヴィに広がるサウンドがフロアを熱く揺らしていた。