村井邦彦×安倍 寧「メイキング・オブ・モンパルナス1934」対談

プロデューサーは金儲けだけじゃダメ

村井:ミュージカル『ヘアー』のこともお話しいただけますか。

安倍:あれはね、ヒッピー文化を舞台で表現する。そんな作品だったと思います。音楽はロック。ロックを武器にして社会の権力と闘うという姿勢の下に作られたのです。特にベトナム戦争が日に日にひどさを増していった時代ですから、アメリカではベトナム戦争反対というメッセージが込められていたし、当然、徴兵制反対というスタンスもあの作品には入っていました。実際、召集令状を焼いてしまうシーンもありました。だから圧倒的に世界の若者に支持された。そういう作品を日本に持ってきたいという願いが、川添さん親子にあったんじゃないですかね。

村井:日本人キャストの『ヘアー』が生まれる発端は、川添象郎がパリでフランス版『ヘアー』のリハーサルを見にいったことでした。彼はそこでプロデューサーのベルトランド・キャステリ(1929~2008)と知り合った。帰国して川添浩史さんに話し、浩史さんが松竹の常務だった永山武臣さん(1925~2006、後に松竹社長、会長)に話して公演が実現したんです。

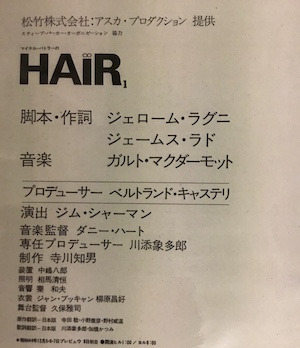

安倍:当時の台本のスタッフの名前を見ると、松竹とアスカ・プロダクション(1963年に川添浩史が設立)の提供で「スティーブ・パーカー・オーガニゼーション協力」と書いてある。スティーブ・パーカー(1922~2001、アメリカの映画プロデューサー、女優シャーリー・マクレーンの元夫)がどういう形で協力したか分かりませんけどね。川添象郎さんは専任プロデューサーとして名前が入っています。

村井:つまり浩史さんはクレジットされていないんですね。

安倍:されていません。川添さんの名義はアスカ・プロダクションに含まれていると考えればいいでしょう。

村井:川添さんに関する小説『モンパルナス1934~キャンティ前史~』を書くためにいろいろと調べているのですが、川添さんがパリに留学したのは1934年。1936年から隣のスペインで内戦が始まりますね。川添さんの親友、ロバート・キャパ(1913~1954、報道写真家)の最愛の人だったゲルダ・タロー(1910~1937、報道写真家)が、そのスペインに行って事故死してしまうのです。同じころ日本もどんどん戦争に向かっていった。そんな中で川添さんは当時から反戦の思想を持っていたはずです。『ヘアー』もその延長上にあるのではないでしょうか。

安倍:川添さんは戦前、左翼運動に関わっていましたね。早稲田第一高等学院の時代に。

村井:はい。フジサンケイグループの鹿内さん、後に映画界の大監督になる谷口千吉さん(1912~2007、妻は女優の八千草薫)や山本薩夫さん(1910~1983)……。そんな人たちと一緒に活動していたようですね。

安倍:左翼の中でも先鋭的な立場をとっていましたから、当然、スペインの人民戦線に共感したでしょう。キャパと意気投合した背景にも、学生時代以来の進歩的な思想があったと思います。

村井:川添さんは左翼活動が原因で、国外追放みたいな形でパリに行くんですよね。

安倍:その通りです。戦後、高松宮殿下の国際関係特別秘書官をやったりして、権威に近い側面もありましたが、同時に川添さんには反権力的なところもあって……。

村井:そうなんですよ、そこが魅力なんです。

安倍:そこが面白いよね。人間を描く際は、どちらか一方に寄せてしまった方が話は通りやすいのかもしれないけど、実際の人間はそうではなく、いろんな要素を持っていて、川添さんも権力的な面と反権力的な面の両方があった。その両方を包含する大きな器だったんじゃないかな。

村井:理想主義から左翼運動に傾倒して、国外追放になって、それでフランスに行ったら、ヨーロッパはファシズムと共産主義がぐちゃぐちゃになっていたわけですよね。共産主義とか社会主義が良いものだと思っていたら、スターリン(1878~1953、旧ソ連の最高指導者)が信じられないことを始めて、それにも失望しただろうし、自由陣営で働いていた仲間の一人のアンドレ・マルロー(1901~76、フランスの作家、政治家、ド・ゴール政権の文化相)が戦後はド・ゴール(1890~1970、フランス大統領)の手下になって極端に保守の方に傾く。そんな姿もずっと見ていますからね。結局、川添さんは、自分の道は芸術に関係することだと考えていたと思います。僕に対して、よく「村井君、美は力だよ」と言っていましたからね。

安倍:いい言葉だねえ。

村井:「知は力」のもじりであり、国家権力だとかいろんな権力がある中で、美は大きな力であり得るんだよ、と何度も僕に話してくれました。小説『モンパルナス1934』のラストはそこに持っていこうかなと思っているんです。

安倍:「美は力」を実践し、実現するのはプロデューサーなんですよ。

村井:そうですね。

安倍:芸術家を裏で支えるプロデューサーという存在が必要なんです。ただ、1960~1970年代はプロデューサーという職業が日本では確立していなかった。だから村井さん自身も作曲家であると同時に音楽プロデューサーの仕事をされていたわけだけど、音楽プロデューサーという言葉も確立されていませんでしたよね。

村井:はい、確立されていませんでした。

安倍:ビクターやコロムビアに所属するサラリーマンのプロデューサーはいたけれど、インディペンデントな音楽プロデューサーはいなかった。つまりプロデューサーという職種がインディペンデントとして確立されていないカオスのような時代の中で、一生懸命努力されたのが川添さんだった。僕はキャンティという場を見ていると、後々「プロデューサー」と呼ばれてもおかしくないタイプの人たちが集まっていたのではないかと思うんです。海藤日出男さん(1912~1991、美術ジャーナリスト)を覚えていますか。

村井:よく覚えています。

安倍:海藤さんは独立する前は、読売新聞の文化部次長だったんだけど、読売新聞主催の大きな展覧会をたくさん手がけていました。例えば、読売アンデパンダン展とか、ほかにもピカソ展やマティス展などもやっているはずですよ。僕は海藤さんも、まだプロデューサーという職業が確立されていない時代の美術畑のプロデューサーだったと思うなあ。

村井:安倍さんもプロデューサーに入るんじゃないですか。

安倍:もどきをやっていたことになりますかね。

村井:今の日本は一種のミュージカルブームですが、そんな気配もない時代にミュージカルに興味を持って、劇団四季にミュージカル路線をつくった。安倍さんの大きな功績ですよね。

安倍:いやいや、人と人をつなげることが好きなんです。そういう意味ではプロデューサー的なこともいろいろやりました。キャンティはプロデューサーという職業が確立されていない、未分化の時代に、プロデューサー的キャラクターを持つ人たちが集まる場所だったと言っていいでしょうね。

村井:僕もそう思います。ところで川添さんにとって大阪万博(1970、日本万国博覧会、大阪府吹田市、川添は富士グループパビリオンの総合プロデューサーを務める)が最後の仕事になりましたね。川添さん自身は万博の開幕前に亡くなってしまうのですが。

安倍:あれはね、キャンティに集まっていた人たちの顔ぶれがそのまま生きたんですよ。パビリオンの設計は村田豊さん(1917~88、建築家)、美術監督は今井俊満さん(1928~2002、洋画家)でしょう。音楽が黛敏郎さん(1929~97、作曲家)、映像のプロデューサーが市川喜一さん(1923~2006、映画プロデューサー)。みんなキャンティ族ですよね。

村井:おっしゃる通りですね。

安倍:キャンティなくしては富士パビリオンもできなかったと思います。これも人脈、人間関係なんですよ。川添さんは人脈をより目に見えるものにするために、キャンティという場をこしらえた。場があったからこそ、この人脈が生きたんですよ。それで我々もその末席に連なることができた。場と人の関係が緊密で面白いよね。単にレストランをつくったんじゃないんだ。

村井:全くその通りですね。それにしても富士パビリオンは素晴らしかったなあ。空気構造(村田は「管圧式空気構造建築技術の開発」により科学技術庁長官賞を受賞)でね。大成建設はこの設計案にぶったまげたらしいですよ。

安倍:ああ、そうなの。

村井:空気で建っているから、もし穴が開いたらスーッと崩れちゃうんですよ。だから穴が開けられないようにいろいろ工夫してあるんですけど、前代未聞だったんじゃないかしら。

安倍:富士パビリオンの大きな風船みたいな建物は何を象徴するかというと「この風船の中に愛のエネルギーがある」と川添さんは言っているんだよね。人間が潜在的に内包する愛のエネルギーの発現である、と。やっぱりプロデューサーは金儲けだけじゃダメなんだ。こういう哲学がないとね。

村井:全く同感です。安倍さん、今日は長時間、どうもありがとうございました。

安倍:どういたしまして。村井さんもお疲れさまでした。