村尾泰郎の新譜キュレーション(年末特別編)

村尾泰郎が選ぶ、2019年洋楽インディーベスト10 SSWの作品が豊富で哀愁に満ちた1年に

実験的な音楽性を持ったシンガーソングライターという点では、アトランタ出身のセコイヤ・マレーのデビューアルバム『Before You Begin』も印象に残った。エレクトロニックなサウンドに注入されるポリフォニックなアフロビート。エコーをたっぷり聴かせた空間のなかを、3オクターブの艶やかなバリトンボイスが舞う。演奏からレコーディング、ミックスまで、すべてをマレーひとりが手掛けたそうだが、その独創的な音作りや不思議な浮遊感は、NYアンダーグラウンドの奇才、アーサー・ラッセルを思わせたりも。弱冠22歳ということで、これからの活躍が楽しみな才能の持ち主だ。

一方、USインディーシーンを代表する歌姫として、ますます貫禄をつけてきたのがエンジェル・オルセン。3年ぶりの新作『All Mirrors』は、失恋の痛手から生まれたアルバム。心の傷と向き合うために弾き語りのアルバムを作るつもりが、途中で方向転換。二度目の顔合わせとなるジョン・コングルトンを共同プロデューサーに招いて、オーケストラサウンドとエレクトロニクスを融合させた壮大なサウンドを作り出した。そんななか、無垢な少女のような可憐さを見せたかと思うと、激しい感情を吐き出しながら力強く歌いあげたりと、オルセンの表現力には鬼気迫るものがある。女性としての情念、そして、それを歌にかける執念に圧倒された。

NYからLAに引っ越し、レーベルを<Mexican Summer>から<Sub Pop>に移籍して、新たなスタートを切ったワイズ・ブラッド。そんななかでリリースされた『Titanic Rising』は、Foxygenのジョナサン・ラドーがプロデュースを手掛けて、ラドーと親交が深いThe Lemon TwigsのD'Addario兄弟が参加。彼らの心強いサポートを受けて、ワイズ・ブラッドの個性が鮮やかに開花したアルバムになった。ストリングスをフィーチャーしたドラマティックな音作りは、彼女が愛するハリー・ニルソンやランディ・ニューマンなどバーバンク系のソングライターを思わせると同時に、彼女が子供の頃に聴いて影響を受けた教会音楽やクラシックの荘厳さも反映されている。神秘的ともいえるメロディの美しさにも、ますます磨きがかかった。

フランク・オーシャンのアルバムに参加したことで注目を集めることになった、フィラデルフィア出身の(サンディ)アレックス・G。これまでベッドルームで作り上げた作品を次々とリリースしてきたが、『House of Sugar』は特に念入りに時間をかけて制作したとか。エリオット・スミスを思わせるフラジャイルな歌声と、それを包むこむ様々な音の断片。ノイズが雑然と詰め込まれたようなローファイな空気感はそのままに、そこからこぼれ落ちるメロディの輝きにハッとさせられる。ソングライティングも魅力的ではあるけれど、多彩なアイデアを盛り込んだ音作りにアレックスならではの詩情を感じさせて、なかでもエレクトロニックなサウンドの使い方が絶妙だ。

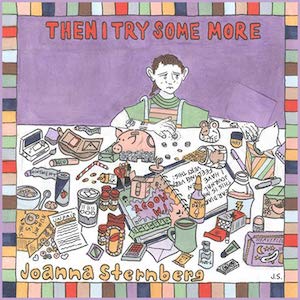

ジョアンナ・スタンバーグはNYを拠点に活動するシンガーソングライターで、コミック作家としての顔も持っている。祖母は有名な舞台女優で歌も歌っていたそうで、戦前のジャズやブルースを思わせる彼女の歌は、祖母からの影響もあるのかもしれない。そんな彼女のデビュー作『Then I Try Some More』はピアノとギターのシンプルな弾き語りで、生きる苦しみや孤独がとつとつと歌われる。でも、そこに暗さはなく、深い悲しみを知る者の優しさが伝わってくる。映画『道』でジュリエッタ・マシーナが演じた道化師がフォークシンガーとしてデビューしたような雰囲気もあり、ふと聴きたくなって耳を傾けるとザワついていた心が落ち着いた。

Purple Mountainsに始まってジョアンナ・スタンバーグで終わる、という、哀愁に満ちた1年。来年は良いことがたくさんありますように。

■村尾泰郎

ロック/映画ライター。『ミュージック・マガジン』『CDジャーナル』『CULÉL』『OCEANS』などで音楽や映画について執筆中。『ゴッド・ヘルプ・ザ・ガール』『はじまりのうた』『アメリカン・ハッスル』など映画パンフレットにも寄稿。監修を手掛けた書籍に『USオルタナティヴ・ロック 1978-1999』(シンコーミュージック)などがある。