Have a Nice Day!、Zepp DiverCityワンマンにあったカオスと変容の予感 石井恵梨子の肉薄レポ

DJタイムが終わった19時、気付けばフロアも6割以上は埋まっていた。クラウドファンディングを使った新作『Dystopia Romance 3.0』のリリースパーティー。柵で囲まれた前方エリアには、体に巻き付けた野菜を圧縮して「モッシュ漬け」なる漬物を作るリターン企画を実践すべく、芸人・ぼく脳とカメラチームが突入してくる。自然発生する「ぼく脳」コール。わはは。さすが、5000円の投資が必要なモッシュピット・ゾーンは意識が高い。

暗転。前方の紗幕にメンバーのシルエットが映り、その紗幕にバーンとHave a Nice Day!の文字。期待に満ちたどよめきと共に、誰かのガヤも聞こえてくる。「メジャーっぽくしてんじゃねえ!!!」。……吹いた。

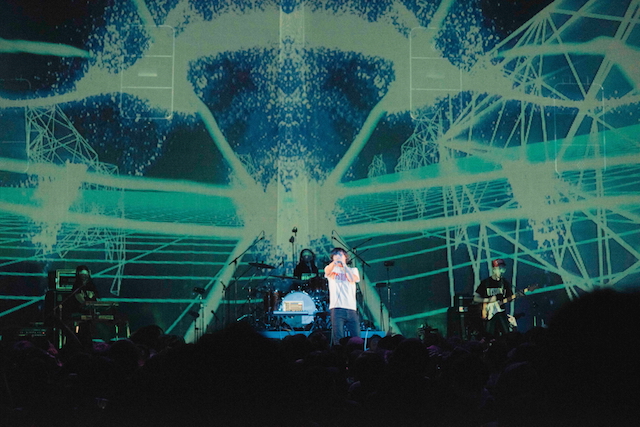

確かにZepp DiverCityのワンマンといえば相当メジャーっぽいし、スクリーンを使ったVJの演出もかなりゴージャスだ。1曲目は「LOVE SUPREME」。スタートと同時に紗幕が切り落とされる演出もベタだし、サビで巻き起こる大合唱が〈トゥナイト! トゥナイト!〉だと書けば、どんだけ手垢のついたJ-POPのコンサートなのかと思われそうだ。うん、間違いなくダサい。

ただ、やはりこれはHave a Nice Day!(以下、ハバナイ)だけの空間だった。普段どこに生息しているのかわからない大人中心の客層(いわゆるライブキッズは皆無!)、華やかなオーラやスター性を一切持たないメンバーの佇まい。肝心の音楽は軽薄なディスコサウンドで、歌も演奏にも全然説得力がない。なのに荒々しいモッシュが巻き起こり、次々とクラウドサーファーが湧いてくる。まったくもってマトモじゃないし、誰一人として冷静じゃない! そんな無茶苦茶な光景こそがハバナイの真髄だろう。

前方エリア以外はドリンク代のみのフリーライブ。よもや満員御礼になるかと期待したが、それは高望みだったか。ハバナイはメディアが騒ぐスターではないのだし、むしろ出自も発想もアンダーグラウンド。インターネットが居場所だと公言しているが、たとえばtofubeatsが出てきたような手法とは真逆の活動を続けてきた。要は、ひとりPC上で完成させた音楽をスマートにアップしていくのではなく、あくまでバンドという形態、ライブハウスのフロアという現場がキモなのだ。インターネットの声を反映させた音楽。リアルな現場で鳴らされる音楽。そこに線引きがないという考え方も珍しい。

それゆえか、フロアには「人と人との絆」みたいな大義名分があまり感じられない。もちろんライブ後に交流を深める方々もいるだろうが、目につくのはオタク風のぼっち客。社会生活で居場所のなさそうな人が多い……と書くのは失礼か。とにかく全員揃ってバンドを信奉するような仲間意識が希薄なのだ。「お前ら、全然気合入ってない」「温存すんな。お前らに先なんてないんだ」などと浅見北斗がケチをつければ、即座に「うるせぇ!」「死ね!」「早くやれ!」と大量のガヤが返ってくる。こうして文字にすると本当に信頼関係ゼロのようで笑えるが、浅見本人も、別に俺たちを信じろとは思ってないだろう。

「これが東京のディストピアだ。後ろの人は見届けるべきだし、前の奴らは体験すべき」というMCが、だからものすごく腑に落ちた。「これ」とはもちろんモッシュピットのこと。バンドも客もそれだけを信じている。音楽はピットのための発火装置にすぎず、演奏内容云々もほとんど二の次。事実、BPMが上がろうが下がろうが、途中に多少メロウな曲が挟まろうが、一度火のついたピットはタガが外れたまま無我夢中の熱狂を保っているのだ。これはもう、ハバナイだけの楽しみ方、独自のカルチャーと言ってもいい。もしくは、ネットに蔓延するディストピア思想が今ここでリアルに燃えているような。名曲「blood on the mosh pit」では、誰もが大声で〈ぶち壊してよ この素晴らしき世界を〉〈キルミー・ダンスフロア〉とシンガロングしている。ゾクゾクしながらもゾッとする、地獄と天国が交錯するような光景だ。

軽快なディスコチューンが続く中盤。「ゾンビパーティー」でノイジーなギターが飛び出す瞬間は、彼らのルーツがジャンク系オルタナであることを匂わせるが、他の曲に面影はほとんどない。初期はハードコアっぽい曲もあったが、一瞬のモッシュを継続させるためにディスコっぽい曲が増えてきたと、以前の取材で浅見は語っていた。そうやって形を変えながら熱狂を保ってきたハバナイのスタイルは、昨年からまた、少しずつ変容しているようだ。

まずはゲストに大森靖子が呼び込まれ、昨年発表されたミドルテンポの名曲「Fantastic Drag」が始まっていく。お台場の夜景のようにロマンチックなシンセの響き。見つめ合ったり密接したり、最後には顎に軽くキスするなど(当然、その瞬間に客全員が中指をおっ立てた!)、浅見と大森は恋人同士のように振る舞っている。しかし、二人が吐き出す歌には夜の底辺で彷徨っている人々の呪詛が染み付いているのだ。〈踊ることすらルーティーン〉という大森の一言に改めて背筋が震えた。キラキラのダンスビートも、享楽性の塊みたいなミラーボールも、いずれすぐ惰性になると彼らはすでに歌っているのである。

続いて始まった「マーベラス」が圧巻だった。〈素晴らしい歌がここにはあって 私の心を困らせたりする〉という歌詞が耳に残るこの曲は、他に比べてもかなりダウナーでシリアス。さらっと受け流せない意味の強さがあり、主役がモッシュから歌に移行しつつあると深読みすることもできそうなのだ。

ゆえに、ピットの動きはここでいったん止まる。次に始まるのは、今までよりもさらに渾身の大合唱だった。浅見の歌をみんなでシェア、なんてライトな表現では追いつかない。大声で歌うこと、歌そのものになってしまうことが、この場の「体感」だと言わんばかりのシンガロング。派手に暴れる人は皆無なのに、ピットのテンションはまったく同じまま。現実に引き戻されている人がいない。これが、この日一番興味深い出来事だったのではないかと思う。

非日常の興奮は、どんなに楽しく見えたところで、いずれつまらない日常に組み込まれていく。それを知っているからハバナイは楽曲や仕掛け方を次々と変えて現在に至っているのだろう。「フォーエバーヤング」から「ファウスト」で幕を閉じたワンマンライブ。鉄板曲といえる2曲ゆえにノリは最高潮だったし、Zepp DiverCityの広い空間、素晴らしい音響設備を使い切ったことは、ハバナイの知名度から考えれば快挙といえる出来事。ただ、これが何かのゴールだ、とはまったく思えないのだった。

モッシュピット=その場限りの熱の体感。危険なダイブも受け止めてもらえる信頼なしには成り立たないが、マナーの統一が叫ばれるような成熟が始まれば途端につまらなくなってしまう。そんなカオスの空間を、どこまで、どんなふうに維持していくのか。ハバナイの今後が、まだここから大きく変わっていきそうな予感がする。

■石井恵梨子

1977年石川県生まれ。投稿をきっかけに、97年より音楽雑誌に執筆活動を開始。パンク/ラウドロックを好む傍ら、ヒットチャート観察も趣味。現在「音楽と人」「SPA!」などに寄稿。