s-ken×甲本ヒロトが語る“70年代の熱狂”「火をつけて、燃えるところを見るまでやめられない」

1990年代初めからプロデュース業に専念し、100以上に及ぶ作品を世に送り出してきたs-kenが、じつに25年ぶりとなるソロアルバム『Tequila the Ripper』をリリースし、5月26日にはビルボードライブ東京でs-ken & hot bombomsのオリジナルメンバーによるプレミアムなライブを行なう。R&B、ファンク、ラテン、ブガルー、ヒップホップなどのテイストを融合したサウンド、ハードボイルドにしてリリカルな歌の世界。1970年代後半から世界中の音楽シーンを生で体感し、日本の音楽シーンに大きな刺激を与え続けてきたs-kenは本作によって、アーティストとしての特異な才能を改めて見せつけることになりそうだ。

今回は『Tequila the Ripper』のリリースとビルボードライブ東京での公演開催を記念して、s-kenと甲本ヒロト(ザ・クロマニヨンズ)の対談が実現。s-kenがプロデュースした70年代後半の伝説的ロックムーブメント「東京ロッカーズ」に刺激を受けたという甲本との対談は、古今東西の音楽、カルチャーの話題が縦横無尽に飛び交う、きわめて刺激的な内容となった。(森朋之)

「マボロシ感があるんですよね、s-kenさんは」(甲本)

甲本ヒロト:初めまして。甲本です。

s-ken:ロックンロールスターに会えて光栄です。ずっと音は聴かせてもらってますよ。

甲本:ホントですか?

s-ken:ええ、もちろん。ロックのノリと日本語のノリというものにすごく興味があるんですよね。8ビートに対する日本語の乗せ方だったり、歌い方だったり。歌詞の意味も重要なのかもしれないけど、ノリがいいかどうかが自分の判断の基準なので。たとえば「十四才」(THE HIGH-LOWS)の<二発目は鼓膜を突き破り/やはり僕の胸に>などは歌詞の意味もいいリズムにすごくフィットしていていいね。

甲本:よく聴いてらっしゃいますね(笑)。

s-ken:歌詞では「僕」「私」という一人称の使い方が気になるんだけど、それも上手いよね。そこは気にしてますか?

甲本:いや、歌詞は非常に感覚的というか、“なんとなく”ですね。僕は洋楽ばっかり聴いているんですけど、英語は堪能ではないので、歌の意味はほとんど入ってこない状況でロックンロールを楽しんでいるんです。それでもまったく“足りない”とは思わないんですよ。歌ってる内容がわからなくてもロックンロールは僕を幸せにしてくれるので。僕はそれを1回取り込んで、自分のなかにある鍋で煮込んで、作品として出しているんですね。出すときは知らない英語ではなくて、自分が使える日本語になっていて。ロックンロール翻訳機みたいな感じだと思います。

s-ken:翻訳するときに個性が出るわけだよね。たとえばボブ・マーリーはマーヴィン・ゲイが好きだって言ってたけど、自分でやると違うものになるわけでしょ。フランス語のロックンロールを聴いていても、ビートのノリがちゃんとフィットして歌っているものは「いいな」と思うし。そういうものがJ-POPにはほとんどないよね。たとえばロックをルーツにしているなら2拍目、4拍目にビートが来る、そのグルーヴを本当に感じながら歌ってるのかな? と思うことも多いから。

甲本:いきなり核心的な話をするんですね。さすがプロデューサー(笑)。s-kenさんって、不思議ですよね。実在するのかしないのかよくわからないというか。複数の人がプロデュースしたキャラクターみたいなイメージもあるし。もしかしたらs-kenさん本人がそれをなさってるのかもしれないですね。

s-ken:そうですね。亡くなった川勝正幸さんが、僕のことを「二つの脳を持つ男」と言ってくれたんですよ。それはプロデューサー脳とアーティスト脳のことなんだけど、僕としては分け隔てなくやってるつもりだし、常に自分の思いが先行しているんです。気まぐれに次から次へと夢中になるものに向かっていって、他の人がどう思うかも気にしてない。そのまま70才まで生きてしまったという感じかな。

甲本:なるほど。マボロシ感があるんですよね、s-kenさんは。今回のアルバム(『Tequila the Ripper』)も聴かせてもらいましたけど、やっぱりマボロシ感がありました。

s-ken:ここにいますよ(笑)。

甲本:そう、だから今日お会いして「あ、ホントにいた!」と思って。ただ、こうやって話をしていても、本物がいるような感じがしないんですよ。ホムンクルスみたいな感じで小さなs-kenがこの肉体を動かしているような印象があるとうか。ヘンな人ですね(笑)。

ーーヒロトさんが最初にs-kenさんの存在を知ったきっかけは何だったんですか?

甲本:「東京ロッカーズ」(フリクション、LIZARD、ミラーズなど、当時のパンク/ニューウェーブ系のバンドによるシリーズ・ライブ)ですね。それ以前も単体のロックバンドはいたと思うけど、ロックシーンというものは僕には見えてこなかったんです。僕は岡山県岡山市にいたんですけど、初めてロックシーンを感じたのが東京ロッカーズだったので。そこにs-kenという存在がいたということですね。

s-ken:今回のアルバムを出したことで、いろいろとお話をもらって、いま回想録を書いてるんですよ。東京ロッカーズは38年くらい前なんだけど、マーシーさん(真島昌利/ザ・クロマニヨンズ)もs-kenスタジオ(東京ロッカーズの拠点となっていたライブハウス兼スタジオ)にライブを観に来てたみたいで。

甲本:彼は東京出身ですからね。「s-kenスタジオにライブを観に行ったことがある」という話も聞いたことがあります。ブルーハーツのときに、s-kenスタジオで録音したこともあるんですよ。

s-ken:あ、そうなんだ。

甲本:東京ロッカーズを知ったときは、僕もすごくドキドキしました。ロックで何かが起きると必ずドキドキするんですけど、現象としてはそれだけで十分なんですよね。当時、僕は14歳くらいで「バンドをやりたい」と思い始めた頃なんです。「さて、俺はどうする?」と思って、頭のなかにはビジョンがムクムク湧いてましたね。

ーーs-kenさんが東京ロッカーズを立ち上げたのは、1970年代後半にニューヨーク・パンクの現場を体験したことがきっかけだったとか。

s-ken:そうですね。ヤマハの海外特派員としてアメリカに行って、いろいろな現場を観て回って。結局、僕の言葉で言えば“路上の美学”を感じる音楽に惹かれたんですよ。ロンドンからThe Rolling Stonesがリバプールからビートルズが出て来たときと同じようなことが、当時のCBGB(ニューヨークにあったライブハウス。Ramones、Television、Talking Headsなどが出演)で起こってるような気配があって。東京に戻ってきたときに、そういうシーンが東京に生まれてほしいって思ったんです。自分の一生のなかで、そういう環境に絡んで自ら精力的に動いたのは東京ロッカーズのときだけですね。

甲本:そうなんだ。でも、よくあの頃にあれだけのタマ(バンド)が揃ってましたね。

s-ken:ニューヨークのウエストサイド76丁目に住んでたときに、レック(フリクション)がいきなり訪ねてきたことがあったんですよ。彼は3/3というバンドをやっていたんだけど、そこでいろんな話をして。Ramones、Televisionもそうだけど、パンクロックのルーツになるようなバンドのライブを観てましたからね、彼も。

甲本:やっぱりフリクションが東京ロッカーズの中心だったんですか?

s-ken:そうですね。いま振り返ってみると、僕は気持ちがカッとなってるというか、パッションだけで動いていたんだと思います。レックにもそういう思いがあっただろうし……。日本は何でも流行で終わってしまうというか、グラムロックが流行ればみんなそっちに行くし、それが終われば一斉に次に行くという感じでしょ? そういうことではなくて、ニューヨークで起こっていたことは向こうでは“パンク”ではなくて“ニューヨーク・ストリート・ロック”って呼ばれていたけど、僕はそれに対して“東京からお返しするぜ”というイメージを持っていたんです。

甲本:おもしれえな。こういうことって自然現象に見えて、じつは仕掛け人がいるんだなってことがわかりました。

s-ken:ニューヨークにもそういう人がいたんですよ。CBGBに通っていると「そうか、彼と彼と彼が動くことで、こういうシーンが出来てるのか」ということがわかってきて。当時のCBGBは犬がウンコをするような汚い場所で、Talking Headsがライブをやっていても、客が4人くらいしかいない状態だったんです。でも、“何かが起きてる”っていう騒めきみたいなものを感じて。

甲本:そこがすごいですよね。普通、客が4人しかいないバンドがいても「これはダメだ。モノにならねえ」って思うじゃないですか。それでも「いや、何かあるぞ」って思ったわけでしょ?

s-ken:海外特派員として派遣されていたというのもあるし、「とにかく現場を見てやろう」という気持ちがあって2年半の間、3日とあけずにライブ通いだったからね。たんだん感性が研ぎ澄まされたいったのかもしれないね。ヤマハの名前でThe Rolling Stonesのチケットだって手に入ったし。

甲本:すげえ。羨ましいな。

s-ken:当時はThe Doobie BrothersやEaglesなんかが流行ってたんだけど、そんなのは日本にも来ていたし、おもしろくないわけですよ。それよりもルーツになっている本物の音楽、たとえばブラック・ゴスペルやレゲエやヒスパニックの音楽を観たかったんです。ロスでもニューヨークでも、自分の心に響く音楽はないかと探していたし、「これはおもしろい。本物だ」と感じるものは必ず観て。客が多いかどうかは関係ないですよ。そのなかでCBGBで起こっていることを運命的に知ってしまったから、「これは自分もやらなくちゃ」と思ったんですよね。

ーーその思いが日本で初めてのロックシーン、東京ロッカーズにつながったと。

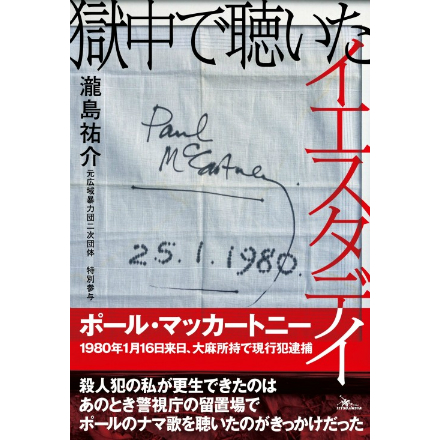

甲本:上手くシーンに仕立て上げるには、やっぱりイカサマ師が必要なんだろうね。s-kenみたいな(笑)。

s-ken:「イカサマ師」、いい表現だね(笑)。今度のアルバムで、僕も自分のことを「ペテン師」って呼んでるくらいだから(<老いぼれのペテン師 もう働けないんだ>/「嵐のなか船は出る」)。でも、当時は「誰に何を言われてもこころに決めたところまでは必ずやりぬくぞ」と思ってましたよ。火をつけて、燃えるところを見るまではやめられないなと。