クーラ・シェイカー、ステレオフォニックス……90年代UKロック立役者たちの「充実の現在」を考察

いい年の取り方をしている、と嬉しくなった。

かつては「王子」と呼ばれるほどアイドル的人気も博したクリスピアン・ミルズ。彼が率いる90年代UKロック界のエトワール、クーラ・シェイカーが再びの帰還である。今年は折しもデビュー・アルバム『K』発表から20年、そして2006年の再結成から10年という、バンドにとっての節目の年。2月には6年ぶり5枚目の新作『K 2.0』をリリース、7月はフジロック・フェスティバル出演、そして11月には単独来日公演と、この一年、彼らは精力的に活動して自らのアニバーサリー・イヤーを盛り上げた。とりわけ、11月の単独来日で敢行した『K』の再現ライブは、往時よりぐっと一体感を増したバンドのアンサンブルに、20年という歳月の重みと、紆余曲折によってもたらされた妙味までが滲む素晴らしいものだった。

件の新作は当初、そのタイトルからデビュー・アルバム『K』(96年)のアップデイト版かと思ってしまったが、実際聴いてみるとそうではなく、むしろクーラ・シェイカーがこれまで培ってきたものすべてを、ありのまま、心のままに表現した自然体の作品という印象。「ラヴ・ビー(ウィズ・ユー)」といったストレートなメッセージがこめられた曲など、クーラらしい純真さは変わっていないな、と思う一方で、べテランになったことによって“聞こえ方”が変わってきた部分もある。例えば「オー・メリー」の冒頭、〈In your head, you can go anywhere〜(空想の中ではどこにだって行けるんだ)〉という語り。昔ならば“王子の無邪気さ”と捉えたところだが、今はその言葉に、「酸いも甘いも噛み分けてきたけど、それでもやっぱり夢とか希望は必要だよね」という、ある種の“達観”を感じるのだ。

日本盤ラスト曲の「ドリームズ・オブ・ロックンロール」まで、タテノリを誘発する爆発力のある曲は少なくなった印象ながら、ギター・ロックにこだわり、聴くほどに味わい深くなるシンプルなサウンドで、成熟したバンドの姿を見せてくれた彼らである。

そして今、このクーラ・シェイカーをはじめ、90年代のUKロック・シーンを盛り立てたバンドたちが、また存在感を示している。

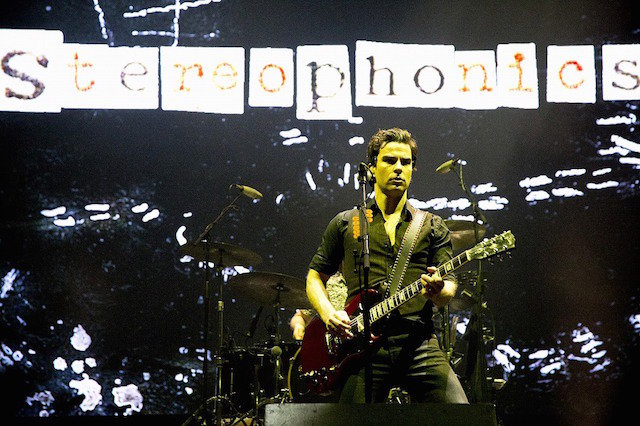

デビュー20周年を迎えるステレオフォニックスは、昨年、9作目となるアルバム『キープ・ザ・ヴィレッジ・アライヴ』を発表。「セ・ラ・ヴィ」「シング・リトル・シスター」といったアップリフティングなナンバーから「ソング・フォー・ザ・サマー」「マイ・ヒーロー」といったバラードまで、大らかで情感豊かな楽曲が詰まった本作は高い評価を受け、6作目となる全英1位を獲得もした。オーセンティックなギターが牽引するバンド・サウンドは徹頭徹尾、ロック。彼らがこの20年一貫してこだわり続けてきたバンドの“芯”の部分である。

そして彼らもクーラ同様、今夏のフジロックに登場、その直後の単独公演と合わせてフォニックスの胆力を見せつける骨太なパフォーマンスを披露した。いずれもオープニング・ナンバーが「セ・ラ・ヴィ」を含む新作からのナンバー2連発で、彼らが「今」に一番自信を持っている様子が伝わって来た。

筆者が彼らを最初に観たのは、1996年、ザ・フーをサポートしたアールズ・コート公演。当時無名の新人トリオが放った瑞々しくも堂々とした演奏に、観客が大喝采を送った光景を覚えている身としては、今の彼らの変わらなさーー時代の空気に流されず、ただ己のロックを愚直に追究する姿ーーはひときわ胸に迫る。諸行は無常だが、変わらないものもあるのだという希望に深い感慨をおぼえる。