モルモット吉田の『溺れるナイフ』評:菅田将暉によって、山戸映画の男が血肉通った存在になった

神代や相米の映画みたい

純子「そうでっか! あんた、うちを殺さはるんですか!? うちに死ね言わはるんですな!」

そこに川がある。

純子「うち、死にます!」

ドボーン。飛び込んでしまう。

「ああ、もう! なんぎやな!!」

慌てた洋、屋台を置くと、ドボーン。

洋もとびこむ。

もちろん、これは『溺れるナイフ』の大阪弁バージョンを創作してみたわけではない。1975年に神代辰巳が日活ロマンポルノで監督した『濡れた欲情・ひらけ!チューリップ』の1シーンを脚本(神代辰巳・岸田理生)から引用したものだ。実際の映画でも、屋台をどこまでも引いて延々と疾走した果てに、橋の中ほどまで来ると実に勢い良く男女は(本当に)川に飛び込んでしまう。

神代の手にかかると、何でもないシーンが画面の中で躍動を始める。ただ向かい合って話すだけのシーンが互いの肩をぶつけあいながらの対話となり、自転車に乗ると円を描きながらいつまでも回っている。〈そこに川がある〉からには飛び込むのが神代の映画だ。

ロマンポルノの助監督だった相米慎二も神代の作品に付いたことがあるというが、後の監督作『ションベン・ライダー』(83年)で、〈そこに川がある〉を更に過剰に発展させた。目も眩むような高さの橋の上から河合美智子と原日出子を川に飛び込ませたのだ。この映画は主人公が中学生たちなので、もはや理屈も何もなくがむしゃらに走り続け、道の横に川が映ったと思う間もなくポチャンと落ちる。そんなシーンを長回しで延々映すため、上映時間の関係で無理やりカットせざるを得なくなり、ストーリーは全くつながらなくなってしまったが、全編異様な活力が漲っている。

『溺れるナイフ』を最初に観た時の印象は、中上健次的という以前に、〈神代や相米の映画みたい〉だった(ちなみに神代は中上原作で『赫い髪の女』を監督している)。公開2日目のTOHOシネマズ新宿で再確認してみたが、やはり同様の思いを抱いた。4年前の今頃、『あの娘が海辺で踊ってる』(12年)と『Her Res ~出会いをめぐる三分間の試問3本立て〜』(12年)を観て以来、山戸結希の作品をひと通り観てきたが、『おとぎ話みたい』(13年)を劇場で9回観るという気違いじみた真似をしながら、漠然と寺山修司、園子温に継ぐ逸材という思いを抱いていたが、神代や相米を感じたことはついぞなかったので、いささか意外だった。

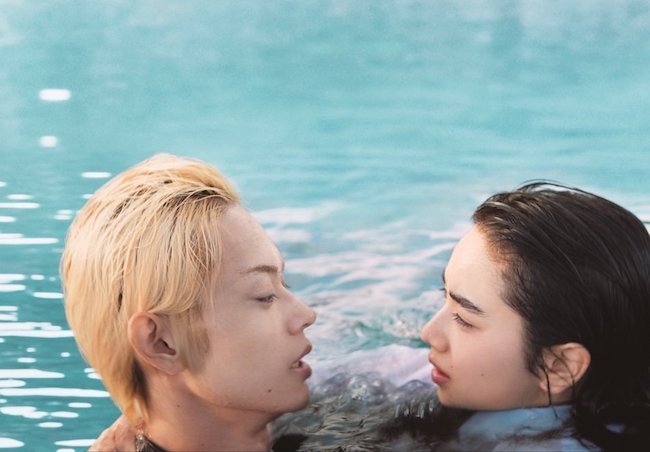

実家の旅館を継ぐことになった両親と共に海に面した浮雲町へと引っ越してきた夏芽(小松菜奈)が、コウ(菅田将暉)と最初に出会うのは夜の海だが、以降2人の周辺にはいつも〈水〉がつきまとう。著名な写真家の広能(志磨遼平)が夏芽を撮るために浮雲までやってきて森で撮影を行うが、コウの妨害で撮影は中断し、夏芽はコウを追いかける。脚本では「コウはするすると木々の間を縫うようにして走り去っていく。あっという間にコウとの距離は開き、夏芽は追うのをあきらめる。荒い息を吐きながら、その場にへたり込む夏芽。追いついた広能が夏芽の姿を撮り続ける」とあるのみだが、映画は森の中の水たまりの周辺を2人が円を描きながら走り回る描写が長く続き、やがて夏芽は水の中に体を横たえる。その後、完成した写真集をコウに見せるシーンでも、脚本に指定されているのは川沿いの道やバス停留所だ。それが映画では道の横の小川に飛び込み、夏芽は川の中に横たわってしまう。ここまで来れば、この2人が会う時には水が不可欠なことは明らかだろう。

では何故、夏芽は水たまりや小川に身を横たえるのか? それはタイトルが出る直前を思い出せばいい。夏芽はコウに肩を抱かれ、地元では入ることを禁じられている海へと飛び込み、2人の全身が海水で満たされる。それは絶頂に愛が達した瞬間に溢れ出た愛液の様でもある。夏芽にとってはもう一度、2人で全身を水に浸したいという願望が、以降の彼女を突き動かすのだ。広能から映画出演のオファーがあったことをコウに話す時も、2人は河原の大きな水たまりに降り立つ。ロングショットで水の周辺を飛び跳ねる2人を点のような大きさで映し続け、やがて夏芽は水たまりにバシャバシャと入ってコウの側に駆け寄る。こうして水に寄り添う2人だけの世界が映画の中を浸していく。そして最初の火祭りの夜に夏芽の身に降りかかる出来事が起きるのは、脚本では「山中の道・斜面下」となっているが、映画は斜面下の湧き水のせせらぎの中で事態が進行するのも、もはや必然であることがわかるはずだ。コウが夏芽の横たわる水のもとまでたどり着けるかどうかで2人の運命が変わることを予感させ、このシーンが終わりに向かっていくにつれて、せせらぎの響きは大きくなる。海でも山でも、夏芽とコウは〈水〉によって逢引きするのだ。

一方、夏芽に想いを寄せる大友(重岡大毅)には、〈水〉は味方しない。夏芽の旅館へ魚を届けに来た時の自転車に積まれたクーラーボックス(中には氷が入っているのだろう)が象徴するように、夏芽と大友の関係は、水ではなく溶けない氷でしかない。実際、夏芽がアイスキャンディーを半分に割って大友に渡し、2人がコウと居る時のようにグルグルと円を描いて歩くが、アイスは固体のままで液体にはならない。後半、夏芽が全身を濡らして道を歩いている時に大友と出くわすが、当然、彼の体は乾ききっており、海が好きかと夏芽に問われても、コウと違って大友は「うん、まあの」と答えるのがやっとだ。決定的なのは、バッティングセンターで今度は大友から夏芽にアイスキャンディーを渡すが、彼女は拒絶する(ここでのアイスのくだりは脚本にはない)。氷が溶けて水になるかも知れないという大友の願望はこうして潰えてしまうのだ。

水を介して描かれるコウと夏芽の神話的世界は、「あの頃、特別に見えた」と大友が後に述懐するように、2人にキラキラとした光を帯びさせる。思い出してみれば、『あの娘が海辺で踊ってる』でも、海がフレームに入ってくると、瞬時に映画が息づき始めた。夜の海に膝までつかる2人の少女をキャメラが自在に周回しながら映したショットがいまだに忘れがたいが、メジャーでの商業映画進出第1作が内容的にも自主映画時代の処女作と反射し合う関係なのは興味深い。