香月孝史『アイドル論考・整理整頓』 第二十一回:アイドルと『疲弊の物語化』

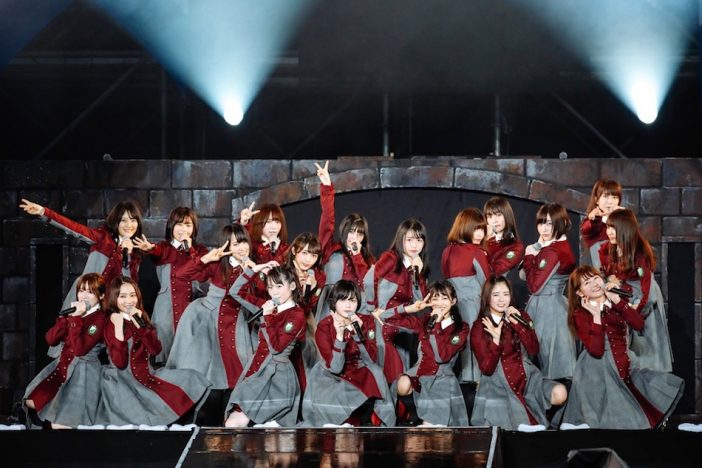

欅坂46の近況やAKB48ドキュメンタリーなどから考える、アイドルの“疲弊”を物語化する危うさ

グループアイドルが群像劇としての側面を大きな訴求力にし、また演者たちもその群像劇内における立ち回りをセルフプロデュースのために作用させている以上、グループの紆余曲折を描くドキュメンタリー性が大きなアトラクションになることは必然であり、それ自体に善し悪しはない。けれども、物語の要所としてメンバーの疲弊を映し出すこと自身が、「感動」の名のもとにエンターテインメントの中枢を占めてゆくことになれば、それはやがてアイドルの生身の身体をかえりみることを忘れさせていく。残酷性のエンターテインメント化は時に、受け手にとっても送り手にとっても、美談の顔をしてやってくる。

もちろん、若年期のあるプロセスにおいて、何かの目的に向けて一時的に精神や身体を追い込むこと全般を否定するのは無理がある。ライブパフォーマンスに向かう者たちが心身を酷使する局面があったとして、それが必要とされるストイシズムなのか否かについて截然としたボーダーラインはあらかじめ存在しないし、どこに歯止めをかけるかについての普遍的な正解などない。AKB48であれ欅坂46であれ、そうした緊張状態の身体をもって虚構の世界観を高水準で幾度も描いてきた。そうした高揚と不可分だからこそ、疲弊のエンターテインメント化は我々がそうと気づかないうちに進行してゆくことがある。そして、創作表現の送り手と受け手の双方に、その身体の極限状態をドラマとして供給/消費することへの抜きがたい誘惑もあるはずだ。

逆境に対峙してそれを乗り越えてゆくという成長の道筋は、きわめて古典的な物語構造である。それだけに、生身として疲弊する身体がどうにかパフォーマンスをまっとうする姿は、容易に「感動」の枠組みと共振する。疲弊による「感動」が演者の心身を過剰に侵していないか、それはライブを作り上げてゆくなかで送り手と受け手の双方がその都度、動的なプロセスとして意識してゆかねばならないのだろう。

■香月孝史(Twitter)

ライター。『宝塚イズム』などで執筆。著書に『「アイドル」の読み方: 混乱する「語り」を問う』(青弓社ライブラリー)がある。