AIが約44億の組み合わせから自動最適化も。日本HPの「OMEN AI」はゲーム環境・市場をどう変える?

日本HPは「OMEN AI」を中心としたゲーミングソリューションのアップデートや、傘下企業でゲーム周辺機器を販売する「HyperX」ブランドとの連携について説明した。

HPが展開するゲーミングPCブランド「OMEN(オーメン)」は、2025年1月に次世代GeForce GPUを搭載するゲーミングノートPC『OMEN MAX 16』と合わせて「OMEN AI」をローンチ。

HPはOMEN AIや新たなデバイスを通じて、ゲーム環境にどのうようアップデートを行うのか。PC、AI、周辺機器を通じた、次世代のゲーム環境が提示された。

AIがゲームの“最適なフレームレート”を自動で設定

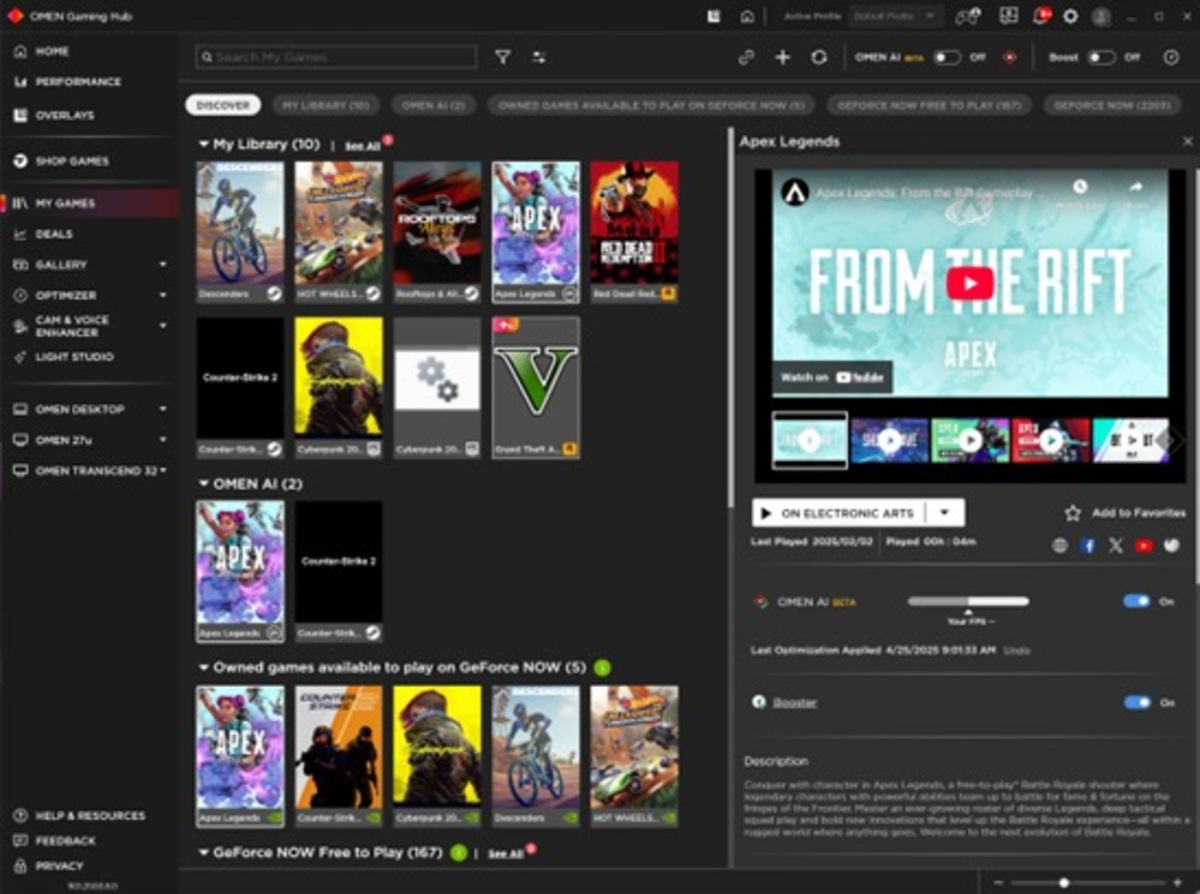

「OMEN AI」はOMENが提供する新たなゲーミングソリューションだと説明するのは、日本HP、ゲーミング事業担当の宇野洋平氏。中でもゲームの「フレームレート(FPS=Frame Per Second)」を、個々の環境やプレイするタイトルに合わせて最適化するものだ。

フレームレートは、FPS(ファーストパーソン・シューティング)ゲームにおいてプレイの快適さ、ひいては勝敗を大きく左右する大切な要素である。またプレイヤーたちが高いリフレッシュレートを誇る高価なモニターや、GPUを求める大きな理由のひとつだ。

高いフレームレートを出すには、機材とゲームのすり合わせも必要となる。それぞれのゲーム内の設定画面にはグラフィックに関する項目が用意されており、この設定にプレイヤーたちは苦心する。

なぜなら設定項目の数が非常に多いからだ。例えば日本HPの担当者によると『Counter-Strike 2』の組み合わせの数は約69万通り、『Apex Legends』にいたっては約44億通りにもなるとのことで、人力で“正解”を求めるのはまず不可能な数だ。またプロゲーマーやストリーマーが自らの設定を公開し、解説する場面も多く見受けられるが、全く同じ機材を使った環境でもない限り再現性は低い。

そこで「OMEN AI」は、ユーザーのテレメトリーデータ(システムの状態を表すデータ)やゲームセッションを機械学習することで、フレームレートを最大化する設定を行い、さらにタイトルごとに自動で保存してくれる。

現在この機能に対応するタイトルは『Counter-Strike 2』に加え、『Apex Legends』、『League of Legends』の3タイトルが発表されている。さらに今後『Fortnite』、『Call of Duty』『Red Dead Redemption 2』といったタイトルにも対応していくことが発表された。

OMEN AIは、Windows 10以降の全てのHP製ゲーミングPC、およびコンシューマーPCで利用できるとのこと。

パフォーマンスに優れたハイエンドモデル

続いて登場したのは日本HP、コンシューマー製品部の森谷智行氏。1月に発表され、既に販売が開始されているゲーミングノートPC『OMEN MAX 16』、そしてゲーミングギアブランドの「HyperX」との連携など、デバイスに関する説明を行った。

『OMEN MAX 16』は“ゲーミングノートPCを再定義”するデバイスだと森谷氏。

プレイヤーにとっての最大のニーズである「パフォーマンス」、「パーソナライゼーション」、「ゲームプレイ」の3つ要素を解決するものであると話す。

「パフォーマンス」の敵といえばデバイスの稼働に伴う「熱」だ。『OMEN MAX 16』は、マザーボードの60.8%をカバーするベイパーチャンバー(冷媒)や、液体金属の放熱性と高い粘性によって長期間の冷却を可能とする「OMEN Cryoコンパウンド」といったグリスに代わる材料などが使用されている。また本体の冷却ファンは、自動的の定期的に逆回転することでホコリの蓄積を防ぎ、長期にわたって安定的にデバイスの放熱を助けるなど、徹底した蓄熱対策がなされている。

本体にはGPUだけでなく、NPU(Neural Processing Unit=AIの処理に特化したプロセッサ)も搭載されている。これはゲーム中に配信などを行うときに、エフェクトなどの機能を利用する際、その処理をNPUに回すことで、電力リソースを最大限GPUにわたせるからだという。他にも、本体の性能を最大限引き出す「Unleashedモード」も搭載している。

キーボードのRGBライトはキー単位で細かく設定でき、さらに対応製品であれば、他社の製品とのライティングの同期も可能だ。フロントライティングバーも搭載しており、いかにも“ゲーミングPC”らしい仕上がり。配信の際に目一杯自分らしさを表現できる。これこそ「パーソナライゼーション」の要素だ。

HyperX製品との連携で快適さもアップ

最後に「ゲームプレイ」、つまり快適さについて。『OMEN MAX 16』のUSB-Cポートは2口のみとなっている。通常、様々なデバイスを接続するために、もう少し欲しいのが正気なところだが、この問題は「HyperX」との連携で解消される。

『OMEN MAX 16』は本体のヒンジ内に専用のアンテナを備えており、なんとUSBドングル不要で、最大3台までヘッドセットやマウスといった「HyperX」の製品を超低遅延無線接続(2.4GHz)できる。デバイスの電源をつけるだけで自動で接続が完了する。

あわせて「HyperX」からは、最もリーズナブルなライトユーザー向けヘッドセットの『HyperX Cloud Jet Dual Wirelessゲーミングヘッドセット』(1万1980円)が登場。

また音質と快適性を備えた、フラッグシップの一つ下のグレードに当たるモデルの『HyperX Cloud III S Wireless ゲーミングヘッドセット』(2万2980円)が6月13日に発売予定。2.4GHz接続の場合、一度の充電で最大120時間使用できる。

いずれもブームマイクは取り外しができる、本体内部にインラインマイクも備えているため、一般的なヘッドホンとしても利用できる。

AIはゲーム市場を変えるのか?

宇野氏によれば、プレイ環境への最適化などは今後さらに強化されていく予定だという。また、HPとしてはコンソールゲーマーにPCゲーム市場へ移行してらうことを数年来狙っているとのこと。今回の「OMEN AI」は、煩雑な設定が不要となることで、ある種の情報格差やそこからくる無用な不安などを払拭。PCゲームへのハードルが下がることを期待している。もちろん「HyperX」製品の利用のしやすさもハードルを下げる要素の一つとなるはずだ。

今後AIの普及と利用拡大によって、ゲーミングPCはコンソールに対して大きなアドバンテージを持つことになりそうだ。一方で『OMEN MAX 16』は同社のハイエンドモデルではあるものの、定価60万円超と手が出しづらい金額であることも事実だろう。

AIの活用によって次世代のゲーム環境、そしてゲームデバイス市場はどのような変化を見せるのか、引き続き注目したい。

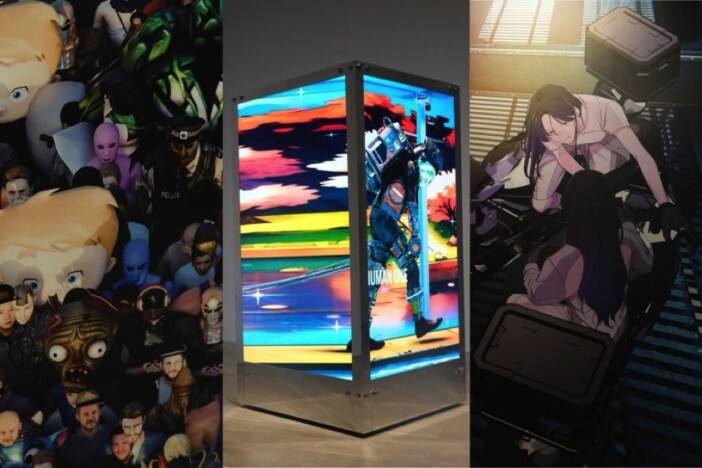

思い出は生成する時代に? 「Sora Selects:Tokyo」から考える、“人の記憶と生成AIの共通点”

OpenAIは、動画生成AIモデル「Sora」を使ったショートフィルム作品を公開する日本向けのイベント『Sora Selects…