“日本勢”が上位席巻 Metacritic「ゲームパブリッシャーランキング」から紐解く業界トレンド

Metacriticは3月5日、ゲーム作品の発売元を独自の算出方法で格付けした、2024年のゲームパブリッシャーランキングを発表した。

Metacritic's 15th Annual Game Publisher Rankings are in:https://t.co/hnP66kRwYZ

For the 15th consecutive year, we sifted through 12 months of data to determine the game publisher of the year, based solely on the quality of their 2024 releases. pic.twitter.com/FefZ8NkMpP— metacritic (@metacritic) March 5, 2025

昨今、レビューサイトとして一定の地位を確立しつつあるMetacritic。本稿では、このたび発表された2025年のゲームパブリッシャーランキングを入り口に、同サイトが扱う指標とこのレポートが持つ死角を踏まえつつ、昨年の業界トレンドを紐解いていく。

最新ランキングは、日本勢のワンツー。セガが最多となる3度目の戴冠

Metacriticは、ゲームや映画、音楽アルバムといったコンテンツに集まる専門家やユーザーの評価を収集し、独自の指標「Metascore(メタスコア)」として掲出するアメリカのレビューサイトだ。同メディアでは2011年より1年を総括する形で、さまざまな尺度から世界中のゲーム作品の発売元を順位付けし、ゲームパブリッシャーランキングとして発表している。

算出の基準となっているのは、以下の4つの要素だ。

(1)2024年に当該パブリッシャーからリリースされたすべてのタイトルの平均メタスコア(実測値を1.5倍となる150点満点で計算

(2)評価対象のうち、少なくともメタスコア75点以上を獲得したタイトルにおける良いレビューの割合(100点満点。たとえば、80%が高評価であれば、80点となる)

(3)評価対象のうち、メタスコア49以下を獲得したタイトルにおける悪いレビューの割合(100点満点。たとえば、20%が低評価であれば、100から20を差し引き、80点となる)

(4)最低7件のレビューを獲得したうえで、メタスコア90以上を獲得したタイトル数(1本ごとに5点を獲得)

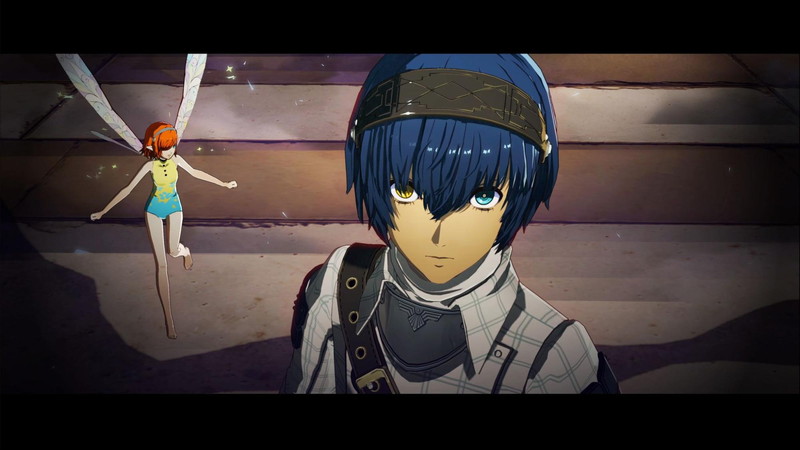

これら4項目から格付けされた2025年のランキング(※)で映えある1位に輝いたのは、「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」や「龍が如く」「ペルソナ」といった人気シリーズで知られる日本のゲーム企業・セガだった。同社は、傘下のブランド・アトラスの設立35周年の節目に制作された『メタファー:リファンタジオ』や、2021年11月にNintendo Switchでリリースされた『真・女神転生V』の完全版にあたる『真・女神転生V Vengeance』、いまやセガのゲーム事業の中核をなすシリーズのひとつにまで成長した「龍が如く」のナンバリング最新作『龍が如く8』などを2024年に発売している。それぞれが90点前後の高いメタスコアを獲得(『メタファー:リファンタジオ』94点、『真・女神転生V Vengeance』87点、『龍が如く8』89点)していることを踏まえると、納得の結果と言えるのではないだろうか。

また、2位以下には、「モンスターハンター」や「バイオハザード」「ストリートファイター」を代表作とするカプコン、日本国内のゲーム作品を英語圏の市場向けにローカライズする米・Aksys Games、新規IPであるアクションアドベンチャー『アストロボット』がThe Game AwardsのGame of the Yearを受賞するなど飛躍したソニー・インタラクティブエンタテインメント(以下、SIE)が続いた。

カプコンに関しては、2024年3月発売のオープンワールド・アクションRPG『ドラゴンズドグマ 2』が、Aksys Gamesに関しては、2024年2月にSteamへと移植された『死噛 〜シビトマギレ〜』(同社がパブリッシングを担当)がそれぞれ好評を博したことが、上位進出の主因となった。一方、SIEについては、2024年8月リリースの一人称視点・ヒーローシューター『CONCORD』が(注目度と比較して)62点の低評価に終わったことが足を引っ張った形だ。

セガが同ランキングで1位となるのは、2016年、2021年に続き、3度目のこと。今回の結果により同社は、Take-Two InteractiveやElectronic Arts、Microsoft、カプコンの通算2度を抜き、単独トップの戴冠回数となった。

※ランキングに付随する西暦は、振り返る1年に基づくものではなく、発表時点のもの。このたび、詳細が明らかとなったのは、2024年を総括する2025年のランキング。

Metacriticの指標とそれに基づくランキングに潜む死角

日本のゲームフリークには馴染み深い企業が上位を席巻したMetacriticによる2025年のゲームパブリッシャーランキング。「複合的な基準のもとで順位付けされたキャッチーでわかりやすいレポート」であることもあり、その結果が必要以上に重く見られがちだが、受け手は同ランキング、ひいてはMetacriticそのものが特有の死角を抱えていることを忘れてはならない。

ひとつは、データのベースとなっているのが、販売本数のような定量的な数値ではなく、メタスコアという定性的な指標である点だ。先に述べたとおり、Metacriticで使用されるメタスコアは、専門家やユーザーのレビューによって算出される。そのため、同指標にはサイト利用者の趣味/嗜好が反映されやすく、公平性や公共性が担保されているとは言えない実情がある。得てして極端に高得点(場合によっては低得点)となりやすいのは、発売前から注目度が高く、レビューの集まる土壌が整っているタイトルである。たとえば、期待のAAAタイトルと無名だったインディータイトルがおなじメタスコアであったとしても、そこに至るまでのプロセスが異なるため、同列に評価することは難しい。

また、パブリッシャーが当該タイトルの制作にどの程度影響力を持っているかも注意すべき点だろう。「ランキング」という形になると、まるで「上位の企業が発売するタイトルにはハズレが少ない」かのように映ってしまうが、本来、コンテンツの制作(ここでは作品性だけでなく、UIなど、ゲームとしての遊びやすさといった評価軸も含む)はどちらかといえば、企画元や開発元が中心的に担っており、そこに発売元の影響は少ない。なかには、セガやカプコン、SIEなどのように、傘下のブランドやスタジオが企画/開発を行う例もある(偶然にも今回上位にランクインしたパブリッシャーの主な作品は内製されていた)だろうが、それらと、Aksys Gamesの『死噛 〜シビトマギレ〜』のように発売のみを行ったケースを一概にして「ハズレの少ない優良ゲーム企業」と評価するのは、論点のズレと言えるのではないか。

もちろん、パブリッシャーにはパブリッシャーなりの、成功作を嗅ぎわける感覚のようなものが存在すること自体は否定しない。ここで私が提起したいのは、「ランキングの受け止め方に注意が必要である」ということだ。

その善悪はさておき、フリークのなかには、メタスコアや、今回発表されたゲームパブリッシャーランキングを恣意的に受け止めようとする人もいる。レポートから見えてくるものを紐解く前に、こうした特有の問題についても触れておく。

RPGやADV、FPS/TPSが業界トレンドの本流。2025年もこうした傾向は続くか

とはいえ、サイトの特性が反映されやすい点を差し引いても、今回発表されたゲームパブリッシャーランキングは、実に興味深いレポートとなっているのではないか。その詳細からは、2024年の傾向、今後の展望なども見えてくる。

上位にランクされたパブリッシャーの2024年の主な作品には、『メタファー:リファンタジオ』や『真・女神転生V Vengeance』『龍が如く8』『ドラゴンズドグマ 2』『The Last of Us Part II Remastered』『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』といった物語性の強いRPG、アクションアドベンチャーの名が並んだ。特に前者が古くからゲームカルチャーの定番であることは、いまさら言葉にするまでもない周知の事実だろう。同ジャンルの草分けとされる作品が発売されてから、少なく見積もっても四半世紀以上の年数が経過しているが、2025年となった現在でも、そうした傾向が業界全体に脈々と受け継がれていることがわかる。

また、ラインアップの多くがその世界観をファンタジーへと着地させていることもひとつの特徴だ。トップ10にランクインしたパブリッシャーからは上記のほかにも、『ユニコーンオーバーロード』や『祇:Path of the Goddess』『ファイナルファンタジーVII REBIRTH』『スナフキン:ムーミン谷のメロディ』『Pentiment』といった高評価作品が生まれている。総じて、「ファンタジー×RPG/アクションアドベンチャー」は、時を経ても色褪せることのない王道のゲームジャンルであると言えるのではないか。

他方、トレンドの追い風を受けたジャンルには、ビジュアル/パズルアドベンチャーやFPS/TPSなどが挙げられる。こちらには『死噛 〜シビトマギレ〜』や『Destiny 2 「最終形態」』『Warhammer 40,000: Space Marine 2』『空と海の伝説』『Call of Duty: Black Ops 6』『Lorelei and the Laser Eyes』といった高評価作品がラインアップされた。

後者のFPS/TPSがここ10年ほどで大きく台頭し、定番のジャンルとなりつつある一方で、ビジュアル/パズルアドベンチャーは、長く見積もってもここ数年のトレンドであると言える。ここには、インディーによるゲームタイトルの開発/発売が一般化したことによる影響もあるのだろう。FPS/TPSはもちろん、前述のRPGやアクションアドベンチャーは、どちらかといえば制作に大きな予算が必要となるジャンルである。低予算で本質的なゲームの楽しさを提供するタイトルがユーザーに受け入れられていることも、2024年、ひいては近年の傾向ととらえられるのかもしれない。

おそらく2026年のランキングでも、企画/開発力をともなうパブリッシャーが上位を席巻するのだろう。すでにMetacriticでは、2025年2月28日発売のカプコンによるアクションRPG『モンスターハンターワイルズ』が89点、同年3月6日発売のElectronic Artsによるアクションアドベンチャー『スプリット・フィクション』が91点の高評価を獲得しており、今後は『DOOM: The Dark Ages』や『アサシン クリード シャドウズ』『ゼノブレイドクロス ディフィニティブエディション』『ELDEN RING NIGHTREIGN』『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』といった注目作のリリースが続いていく。これらのタイトルもまた、2024年の傾向として紹介したRPGやアクションアドベンチャー、ビジュアル/パズルアドベンチャー、FPS/TPSのトレンドと地続きに存在するものである。こうした強力なラインアップにインディー発のタイトルがどこまで食い込めるかが、2026年のランキングの注目点となっていくのではないか。

Metacriticによるメタスコアと、それに基づくゲームパブリッシャーランキングから考える業界トレンド。1年後に発表されるであろう2026年のレポートでは、上述の“主要登場人物”以外が上位を賑わすことに期待したい。

サービス開始から6年半で配信終了は初 任天堂の“異例対応”が浮き彫りにしたデジタル所有の功罪

任天堂はNintendo Switch Onlineのタイトルラインアップから、『スーパーフォーメーションサッカー』を3月28日…