ソリティアの旨味をデッキ構築ローグライトにMIX 群雄割拠のジャンルに切り込む新作『ロスト・パス』レビュー

新作ローグライトデッキ構築ゲーム『ロスト・パス』(原題『Stray Path』)を紹介したい。

本作は『Slay the Spire』に代表される、デッキを用いて敵を倒していくシンプルなローグライトゲームだ。もうすでに傑作が多く生み出されている群雄割拠の大手ジャンルであり、どこにユニークさを出すかが難しいところではあるが、本作はソリティアの要素を加えることで、真新しさを提供することに成功している。

しかしながら、キャラクターのバリエーションや、シナジーの薄さなど、気になる点も目立った。では、ひとつずつ見ていこう。

まず、本作について開発元であるchx gamesは「ソリティア」という語を使用しているが、ソリティアとはトランプゲームにおける一人用の遊び全般を指しており、本作で用いられているメカニクスは、正確にはクロンダイク(とフリーセル)である。だが、本稿では開発に則ってソリティアという語を用いて説明していきたい。

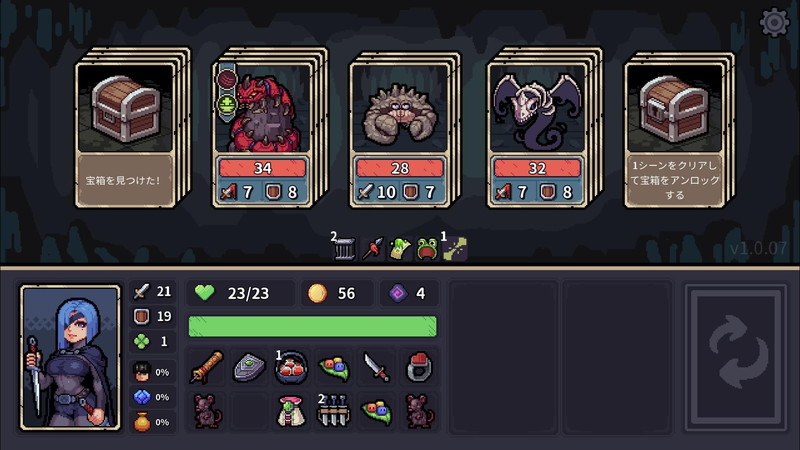

本作は、オーソドックスなデッキ構築型ローグライトだが、画面構成がややユニークだ。上部エリアに敵が並び、下部にはステータスやレリック・アイテムが並んでいる。ジャンルの代表作である『Slay the Spire』というよりは『Darkest Dungeon』などに近い。

基本的な戦闘はクリックだけで完結する。「自分の攻撃力-敵の防御力」分の値だけ敵のHPを減らしていき、敵が生き残った場合だけ反撃を受ける仕組みだ。敵の特殊能力やレリックの効果を除けば、敵の反撃以外でゲームオーバーになることはない。

敵を倒すと、主人公の「運」の数値に応じてお金を獲得でき、道中でアイテムやレリックを収集しながらダンジョンの奥地を目指していく。非常に一般的なデッキ構築ローグライトだが、ここからがミソである。

本作はソリティアのシステムが導入されており、敵やイベントやアイテムを、空いているセルに避けておくことができる。必ずしも目の前の敵と戦ったり、イベントを解決したりしなくてもよいのだ。

このシステムは敵も利用してくる。他の敵の攻撃力を上げる敵、放置していると自爆してくる敵、横に退けることができない敵など、ユニークなモンスターが目白押しだ。真面目にクリアするためには彼らの能力をしっかりと理解し、正しい順番で対処する必要があるので、そこもしっかりとデザインされている。

本作はデッキ構築ローグライトとしては比較的高難易度に設定されており、序盤で強シナジーを作ってあとは連打すればいいようなものではない。すでにこのジャンルに慣れているプレイヤーでもそこそこ苦戦するつくりになっているのも好感触だ。

また、キャラクターの見た目も素敵だ。描きこまれたドット絵の冒険者たちは、猫娘から女僧侶、ムキムキのビーストテイマーまでさまざまだ。彼らの固有のスキルは簡単に付け替えができてしまう点は賛否が分かれるポイントだろうが、誰も彼もかわいらしくて良い。

しかし、気になる点もある。

ひとつは、ビルドのバランスだ。本作は『Slay the Spire』同様、道中でキャラクターを強くできる能力を持ったレリックを拾えるが、これらにシナジーが薄い。また、敵が貫通攻撃をしてくるものばかりで、防御力のステータスに存在価値がないのも問題である。結果、ゴリ押しビルドを組むのが正解なのが残念である。もっとそれぞれのレリックに一長一短があり、組み合わせるのが楽しいつくりにしてほしかった。

また、キャラクターや固有レリックなどをアンロックするための導線がわかりづらいのも気になった(ランの前に拠点で「図鑑」の項目を開き、ひとつずつアンロックする必要がある)。この手のジャンルではクリアごとに自動的に新要素が解禁されていくのが常なので、ジャンル経験者こそ陥りやすい罠かもしれない。

課題はいくつかあるが、本作がデッキ構築ローグライトに新風を吹き込んだのは間違いない。ソリティアの面白さを上手い具合に組み込んだ作品なので、ぜひとも一度挑戦してみてほしい。

『ゴースト・オブ・ツシマ』から学ぶ元寇――2度にわたる元軍の侵攻と“神風伝説”

ゲームの下地になった作品・伝承・神話・出来事などを追いかけ、多角的な視点からゲームを掘り下げようという企画「ゲームの元ネタを巡る…