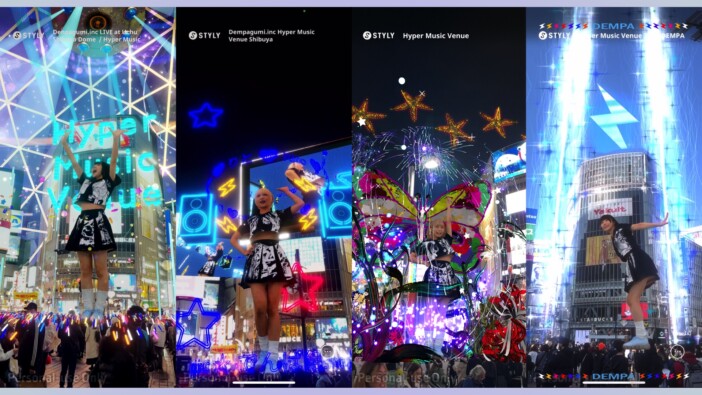

ヒトの認知を“拡張”するAR作品にはなにが必要か 『Hyper Music Venue』受賞者×主催メンバー×審査員長らが語り合う

ARでヒトの認知を変容させるには、現実とバーチャルのバランスを見失わないこと

ーー認知の変化について、Takashiさんの中でなにか狙いとした部分はありましたか?

Hajie:スクランブル交差点からいきなり別の空間に変わった、という感想をおっしゃっていただいたと思うのですが、それを体現するために意識した部分はありますね。今回の作品を制作するにあたって、現実とバーチャルの度合いや割合をどうするかという点は結構考えていて、最終的には「変えすぎないこと」を意識したんです。

最初はビル全体をエフェクトで囲ってしまって、ドカンと盛り上げちゃおうか、とも思ったんですが、それは現実を隠しすぎてしまって「現実の渋谷が変わっているぞ!」という感覚ではなく、別モノの映像を観ていることになってしまう。なので、渋谷のビルをきちんと残して、変える部分と変えない部分の切り分けは考えながら作っていきました。

ーーその一方で、渋谷の街を360度ドームで囲うことで、平面的な視点ではなく立体的な見せ方をしていますよね。このアイデアは最初から決められていたんですか?

Takashi:そうですね。360度を囲うというよりは、体験者の後ろ側にも何かを出そうかなというのは当初から考えていました。最初の方で話していたロケハンをした時も、なるべく周囲をぐるりと撮影していたので、初期から「この場所全体を活かしたらどうなるか」というのを想像しながら制作していきましたね。

それと、以前STYLYさん(当時はPsychic VR Lab)が制作に携わられていた『BŌSŌ TOKYO -暴走東京-』もリファレンスになっています。あのプロジェクトでも街全体を囲う演出がされていて、体験したときに「渋谷の街が変わった……!」という感覚があったので。建物にステッカーを貼ったり、看板がビルから飛び出していたり、街全体が活用されていて、そういった先人たちの作品をみて、せっかくこの場所でやるんだから、自分もこういうことをやらないと!」という意識がありました。

ーー過去の取り組みまでご存じで、リスペクトされているんですね。それらと大きく違う点でいえば、今回の作品は『Apple Vision Pro』向けのコンテンツとして移植されることも決定しています。本日みなさんはそのプレ版として、でんぱ組.incのボリュメトリックデータを実際に視聴されました。率直な感想はいかがでしたか?

Takashi:今回の『HMV』では、スマートフォンとARを使って見上げる形での体験だったのですが、『Apple Vision Pro』で体験する際は等身大のでんぱ組.incが目の前で踊る、といった形になります。なので、今回自分の作品を体験いただいた方からすると自分が巨人になってしまったような、まったく別の感覚で体験いただけると思います。

Chujo:それから、パフォーマンスをしている方のボリュメトリックデータに演出を施して、それを体験するコンテンツはまだまだ少ないはずなので、完成した時にどのようなものになるか、僕らもワクワクしています。制作はかなり大変だと思うのですが、STYLYからも移植のサポートはしていく予定なので、一緒に頑張りましょうね(笑)。

ーーくろやなぎさんはいかがでしょうか?

くろやなぎ:『Apple Vision Pro』に移植された時って、全体のスケールを小さくして、等身大のでんぱ組.incに合わせる形になるんですよね。自分自身が巨大化した感覚で見ることになるというのが、どう見えるんだろう。めっちゃワクワクしますね。

スマホのAR越しで見ているときと、『Apple Vision Pro』で見るときって、ボリュメトリックデータの解像度が全然違うんですよ。めちゃくちゃ精度が高かったので、実在感が相当ありました。本当に“そこに居る”という感覚があったので、見ているときに踊っているメンバーが近づいてくるとびっくりして、ちょっとのけぞってしまうくらいだったんです。そういった、身体が反射的に動いてしまうぐらい、また全然違う世界観になると思うので、いざTakashiさんの作品があの解像度で再現されたときにどうなってしまうのか、今から楽しみです。

ーー演出になにか手をくわえる予定はあるんですか?

Takashi:悩んでいます(笑)。手をくわえたい気持ちはあって、せっかく自分が巨大化した感覚になれるのであれば足元に人を歩かせたり、車を走らせたら面白いかな、と思います。ただ一方で、要素を増やしすぎても先ほど話していた「現実とバーチャルの比率」が不均衡になって『Apple Vision Pro』の現実空間にバーチャルな要素が存在するかのように感じることができる魅力を損ねてしまうのかなと考えていて。やはりメンバーがそこにいるかのような感覚は大事にしたいので、そこを優先しながら制作していこうと思っています。

『Hyper Music Venue』を通して得た、三者三様の手応えと刺激

ーーここからは少しプロジェクト全体のお話にも移っていきたいと思います。昨年おこなわれた『HMV』の事前体験会で、Chujoさんは「クリエイターの制作機会、展示の場を増やしたい」という思いを話していらっしゃいました。あらためて、今回のプロジェクトを通して得られた手応えや感想があれば教えてください。

Chujo:前段の話になりますが、STYLYではさきほどTakashiさんも触れてくださった「都市テンプレート」というサービスを2022年10月にリリースしていました。ただ、やっぱりそれを使って実際にコンテンツを作る方はそこまで多くなくて。都市に紐付いたARコンテンツを作るクリエイターをもっと増やしたいと思っていたんですが、なかなかそれって難しかったんです。

Takashiさんのようにロケハンをしたり、何もない状態からコンテンツを作るのって、やっぱり大変ですから。都市ARって作るのが難しくて、今回のスクランブル交差点にしてもただ3Dモデルを置くだけではなく、どういう体験設計をすれば楽しんでもらえるのか、というところまで考えなくてはいけないんですよね。

ただ、今回『HMV』を開催してみて、このプロジェクトをきっかけに初めてUnityやSTYLYを触りました、という方が出てきてくれたり、複数作品を応募してくれていたり、作品の還元期間は過ぎているんですが「まだ新しい作品を作りたいです」ということを仰ってくださる方も出てきました。作品の中身を見ても、渋谷という土地の場所性を活かしたものが出てきていたので、キッカケを作ることができたのかな、というのは実感としてあります。

ーー古川未鈴さんも、今回の『HMV』をきっかけに3Dコンテンツ制作に触れていましたよね。テーマを絞ってあげることで方向性が定まるというのは、コンテスト形式の優れた点かと思います。くろやなぎさんにぜひお伺いしたいのが、今回の作品審査にあたって重視したポイントです。今後都市ARの制作にチャレンジする人に向けて、何か道しるべになるようなアドバイスをいただきたいです。

くろやなぎ:今回の『HMV』の大テーマは、「ライブ×AR」でした。その視点からでいうと、音楽ライブという体験の性質を踏まえたコンテンツになっているかは、ひとつのポイントだったかと思います。

実際のリアルなライブでは、基本的に自席、つまり定点からアーティストを見るじゃないですか。でも、今回の形式では自分で好きな場所から見ることができるんですよね。それがすごく面白くって、いろんな作品を見たときに、みなさん微妙にアーティストの向いている方向が異なっていたんです。

たとえばTakashiさんの作品では、踊っているメンバーがハチ公の方角を向いていたのですが、他の方の作品ではもっとマークシティ側を向いていたりして。そうすると、ユーザー心理としては踊っている人の正面に回りたくなるんですよ。なので、僕も渋谷をあっちこっち移動して、マークシティの2階から見てみたり、交差点を渡って裏側から見てみたりしていて、それがすごく面白かったんです。

都市というものは多層、つまり複数のレイヤーが折り重なって出来ている場所なので、違う角度の場所に立つとまったく違うものが見えてくる。渋谷スクランブル交差点を普通に歩いて渡っているだけでは気が付けないアングルとか面白さみたいなものが、今回のプロジェクトを通して感じ取れたので、そこにすごい可能性があるなと。

今回のプロジェクトでは1カ所に巨大なでんぱ組.incメンバーを配置する、という作品を募集しましたが、もっと小さい、10cmくらいのサイズ感になったアイドルを使ったらどうなるでしょうか。その10cmのアイドルが「渋谷のどこかにいます」みたいな風にすれば、宝探しのようなコンテンツも作れそうですよね。

そういう、アイデア次第で街を回遊してもらいながら楽しむコンテンツも面白そうですよね。お店とコラボとかをしても面白いかもしれない。そういうARを通して見えるミラーワールドの精緻化みたいなことができたら良さそうです。たとえば、その場所・コンテンツだけで見られる新曲をお披露目して、とか。場所だって、今回はスクランブル交差点でしたが、世界のいろんな都市だったり、日本の都市やランドマークだったりを活用してもいいですね。

ーー普段と異なる視点から都市をとらえる、まさに認知の変化ですね。他の都市やランドマークというと、どこか面白そうな場所は思いつきますか?

くろやなぎ:さまざまな作品を見ながら、恐山などのような霊山(※古来からの山岳信仰に基づいて神聖視されてきたような山々)とかでライブをできたら面白くなりそうだなと思っていました。

それ以外でも、今回は巨大化というテーマがありましたが、そのスケールを変えるだけでも多分かなり広がりが出るし、コラボするアーティスト自体や、身体の向きや場所の拡張など、認知を変えるというところだと街の中にはものすごいポテンシャルがある。そういう風に広がっていったらいいなと思いますし、実際今回のTakashiさんの作品を見て「こういう風に街を利用できるんだ」と感じた方も沢山いると思います。

Chujo:やっぱり場所に紐づく体験、渋谷スクランブル交差点に行ってでんぱ組.incのライブを観たなあ、みたいなことって結構記憶に残ったりするので、それをフックにファンが集まるきっかけになったり、関係者の方が集まってコミュニケーションを取るようなムーブメントの第一波になれればいいなと思いますね。

くろやなぎ:ファンの方が、都市をファンアートとして利用するみたいなね。いろんな場所や街に自分の好きなアーティストやアイドルが点在するみたいなことができると、そういうコミュニティができたりしそうですね。今あるものでいうと、『ポケモンGO』のプレイヤーたちが公園で集まっている、みたいな形でしょうか。これはあまり会話が発生するタイプのコミュニティではありませんが、もっとファン同士の交流が活発なところではみんなでツアーをするみたいなことが生まれるかもしれませんし、そういったものでもっともっと“街を埋めて”いってほしいなと思います。